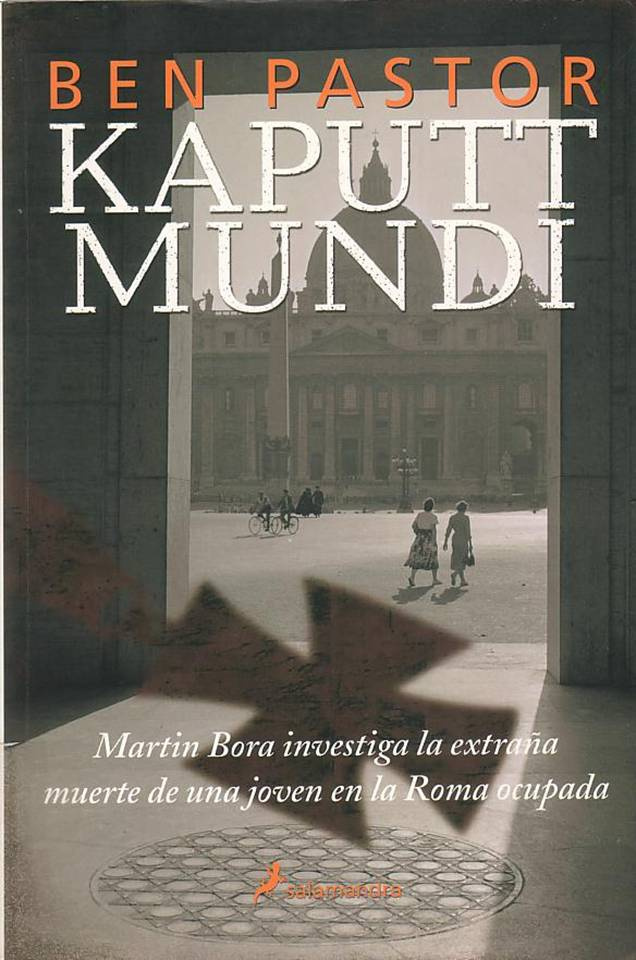

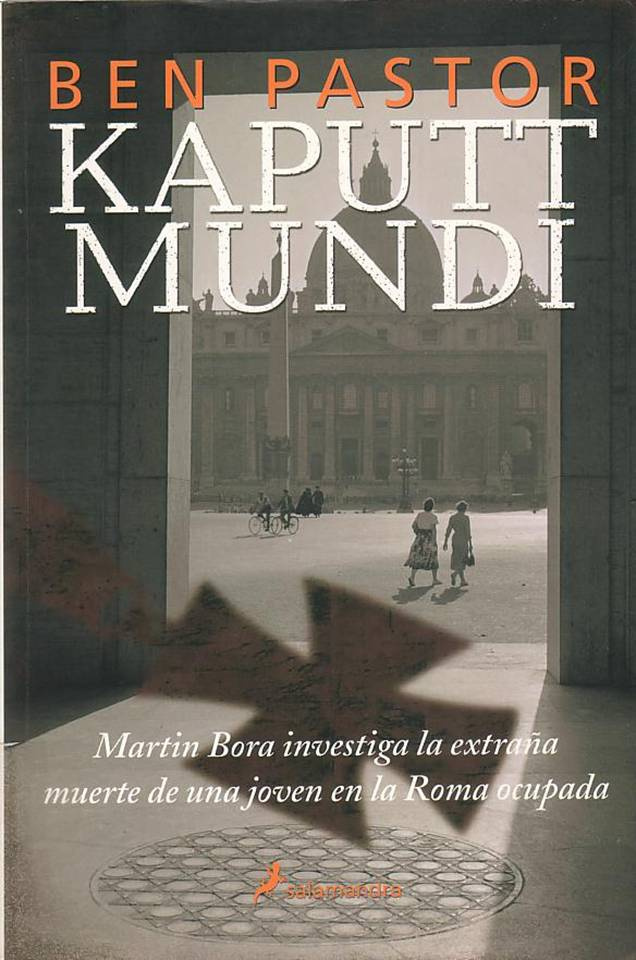

Título original: Kaputt Mundi

Traducción: Ana Herrera Ferrer

Copyright © Ben Pastor, 2002- © Hobby & Work Publishing S.r.l., 2003

A Aldo Sciaba y a todas las víctimas,conocidas y desconocidas, de las Fosas Ardeatinas.

Roma caput mundi regit orbis frena rotundi.

«Roma, cabeza del mundo, sujeta las riendas del orbe.»

(Sello imperial)

Ipsa caput mundi bellorum maximamerces.

«La propia Roma, cabeza del mundo,

es el mayor botín de guerra.»

Lucano, Farsalia, II, 655

ROMA, 8 DE ENERO DE 1944

De nuevo el avión. De nuevo el animal. El mismo sueño en todos sus detalles, la misma reiteración obsesiva. Rusia, el verano pasado. Camino entre los negros muñones de los girasoles en dirección al avión caído, temeroso de lo que voy a encontrar allí. La voz de mi hermano resuena por todas partes, pero no comprendo una sola palabra de lo que dice. Sólo sé que es la voz de los muertos. Un rastro de sangre me precede y me sigue. Luego, el resto del sueño, como siempre.

Me despierto bañado en un sudor frío (esto también se ha convertido en algo frecuente) y durante un buen rato intento no volver a dormirme. Sólo sé que estoy soñando de nuevo cuando el sonido del animal detrás de mí me llena de pavor. Es un sonido rápido, chirriante, como si un perro grande subiese a la carrera por unos escalones de piedra. Yo subo y subo y las escaleras dan vueltas en una amplia espiral y una luz cegadora entra por unas ventanas al fondo a la derecha. Centímetro a centímetro acorta la distancia y sólo sé que es una hembra y que no se apiadará de mi Sus garras suenan como el metal sobre la piedra pulida, mármol quizá. No puedo subir con la rapidez suficiente para escapar. Hojeando este diario veo que la primera vez que tuve este sueño fue la noche anterior a la emboscada de septiembre.

***

Martin Bora no pensaba en su pesadilla cuando entró en el hotel Flora desde la amplia avenida, muy temprano por la mañana. Un cielo atigrado clareaba detrás de los edificios de la ciudad, veteado aquí y allá por unas nubes como cintas. Via Veneto se iba llenando de luz, como un lento río que se remansa, un sábado que prometía ser frío y claro. Su alma estaba a salvo en su interior, bien guardada. La ansiedad no tenía lugar en sus horas de vigilia y, sorprendentemente, las cosas que antes le parecían divertidas se lo seguían pareciendo.

Media hora después, el inspector Sandro Guidi, de la policía italiana, se encontraba de pie ante la elegante mole del mismo hotel, protegiéndose los ojos del sol con la mano. En la entrada presentó su documentación a un joven soldado de rostro impasible. Mientras esperaba en el lujoso vestíbulo a que le dejasen subir, se felicitó por no haberse perdido de camino hacia allí, pero todavía se preguntaba por qué lo había convocado de forma tan inesperada el mando alemán.

En el despacho del tercer piso tuvo que esperar otra vez. Un empapelado muy bonito y cortinas a los lados de unas luminosas ventanas. Detrás del escritorio, un mapa detallado de la ciudad, un tablón de anuncios atestado, tres acuarelas de las antiguas calles de Roma, que parecían húmedas. En el escritorio se acumulaban los documentos, cuidadosamente apilados pero aún sin revisar, eso saltaba a la vista. Algunos mapas estaban doblados e introducidos en fundas transparentes bajo una libreta. Guidi había visto a algunos ayudantes de campo alemanes un par de veces. Le vinieron a la mente la franja escarlata de sus pantalones y el entorchado de plata que les cubría el hombro derecho y el pecho, con el brillo ceremonial de la jerarquía del ejército. ¿Qué podía querer de él el ayudante de campo del general Westphal? Probablemente se tratase sólo de una formalidad, o incluso de un error. Sin embargo, la voz que sonó detrás de la puerta le resultó inconfundible, porque su italiano carecía de acento.

– Buenos días, Guidi. Bienvenido a Roma.

Guidi se dio la vuelta.

– ¡Mayor Bora! No esperaba encontrarlo aquí.

– ¿Por qué no?

– Bueno, no lo esperaba después de lo que ocurrió en Lago el mes pasado.

Bora esbozó una sonrisa de satisfacción y Guidi observó su apostura, su educado desenfado, su discreción, cualidades que recordaba del pasado.

– Sí -dijo Bora-. El capitán Lasser de las SS tiene buenos amigos.

– ¡Incluso aquí, en Roma!

– Yo también tengo amigos.

Bora invitó a Guidi a tomar asiento frente al escritorio, donde el único objeto personal a la vista era la foto enmarcada de una mujer, y se sentó en la esquina de la mesa sujetándose ligeramente la muñeca izquierda y la mano postiza enguantada que la remataba.

– Bien, ¿cómo es que le han enviado aquí? -preguntó-. Ayer pasé en coche por Santa María la Mayor y lo vi salir de la iglesia; lo habría reconocido en cualquier parte: el pelo rubio, larguirucho y siempre tan correcto. A su lado los demás quedamos en evidencia.

Guidi se encogió de hombros. La invitación comenzaba a resultar bastante halagadora y no estaba seguro de querer tal cosa. Era evidente que Bora no tenía ninguna razón para llamarlo allí, aparte de la pura amistad.

– Me han trasladado, eso es todo, pero nunca había pensado que vendría a la capital. Francamente, las ciudades grandes me intimidan.

Sin querer, Guidi se encontró comparando la elegante presencia del ayudante de campo con su aspecto desaliñado de paisano, pero el rostro juvenil de Bora expresaba cordialidad.

– Lo entiendo. No se preocupe, Guidi, conozco bien Roma. Le haré de cicerone. ¿Tiene algún caso ya?

– No sé si puedo hablar de eso aquí.

– Debe de ser el caso Reiner, entonces. Está en boca de todo el mundo. La gente se pregunta si era simplemente una secretaria de la embajada alemana que se cayó por la ventana de un cuarto piso. Bien, me alegro si lo han trasladado aquí para eso. ¿Dónde se aloja?

– En una casa de via Merulana.

– Debería haber buscado algo más céntrico. ¿Está con usted su madre?

– No.

– Espero que se encuentre bien…

– Sí, gracias. -Guidi notaba la atenta mirada de Bora. Su relación en el norte de Italia había sido circunstancial, debido a los casos criminales en que de un modo u otro había alemanes implicados. La situación ahora era diferente, y no estaba acostumbrado a tratar con él sin un motivo concreto.

– Hay muchas cosas que valen la pena en la ciudad, ya lo verá. -Bora se puso en pie y Guidi interpretó acertadamente que la entrevista había acabado-. Nos vemos mañana a las nueve en punto.

– No sé si podré.

– Seguro que sí.

Bora se encaminó hacia la puerta con paso enérgico y Guidi observó que, cuatro meses después del ataque con la granada, su cojera era menos pronunciada. De hecho, tenía muy buen aspecto.

– Mi chófer lo llevará a casa.

– No es necesario, mayor.

– Sí lo es. Ha venido a pie. Tiene las orejas rojas del frío. -La impaciencia de Bora hizo su aparición, y Guidi recordó también ese rasgo de su carácter-. Nos vemos mañana.

Después de la reunión Guidi se sintió furioso consigo mismo por haber dejado que Bora llevase la voz cantante y se impusiese sutilmente. En Lago ya había ocurrido de forma harto frecuente, cosa que lo contrariaba, pero la concisa fuerza del alemán era tan irresistible como molesta. Desprovisto de indulgencia, era la antítesis de Guidi, porque éste no estaba dispuesto a asumir tantos riesgos como Bora.

En el cuarto año de guerra la vida en la ciudad era gris, y el coche del ejército alemán recorría calles donde los escasos transeúntes también parecían grises. Guidi estaba impresionado por el enorme tamaño de Roma. Lejos de la provincia del norte (donde«alemanes» significaba Bora y su destacamento), la capital italiana, después de la pérdida del sur, se había llenado de miembros de la Wehrmacht y las SS, paracaidistas y aviadores; sus mandos se habían instalado en los mejores hoteles y se había prohibido a los civiles el acceso a las avenidas más elegantes. Roma estaba sitiada por dentro, por extraño que resultara. Muy extraño también ver a Bora con todas sus medallas. Guidi nunca se las había visto en el severo uniforme de campaña; sin embargo, daban cuenta de todo lo que había que saber militarmente de él.

Página siguiente