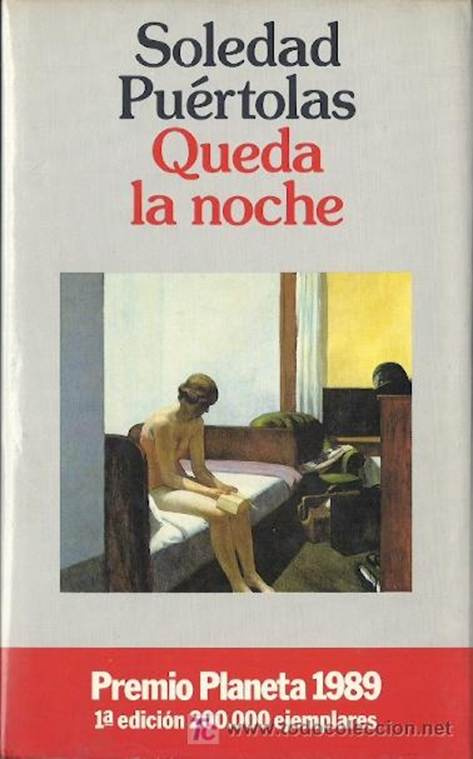

Soledad Puértolas

Queda la noche

El verano pasado hice un viaje, el más largo de mi vida, por Oriente. No tengo ninguna facilidad para resolver los veranos, ese mes de vacaciones en el que me encuentro libre de mis responsabilidades y deberes y libre y perfectamente disponible para disfrutar de las ventajas que la vida puede ofrecer. No ha resultado sencillo alcanzar esta libertad que, sin embargo, en tantas vacilaciones me sumerge, porque el trabajo, suspendido durante todo un mes, no es la única de mis obligaciones. Desde que mi hermana Raquel, hace muchos años, se casó, estoy a cargo de mis padres, que reservan toda su fragilidad para los momentos críticos, del tipo quesean, aunque sólo se trate de organizar un veraneo, y cobran un aspecto estremecedoramente desvalido en cuanto me ven salir por la puerta. Talvez temen que no vuelva a aparecer, lo que resultaría absurdo y totalmente desmedido, y tal vez, y eso es lo que creo, como no han conseguido encontrar el tono en el que se va a desarrollar su conversación o su silencio, me lanzan una mirada de súplica, de remoto socorro. Lo que yo interpreto, en todo caso, es una petición de aplazamiento: que no los deje todavía, que les dé un poco de tiempo para acostumbrarse a vivir solos, que vuelva, en fin, cuando caiga la noche y prosigamos así algunos meses más, algunos años más, sin plantearnos ningún cambio, sin tener que tomar ninguna decisión.

Nací doce años después de mi hermana Raquel, y mi infancia estuvo marcada por una sucesión de enfermedades que exigió un constante cuidado por parte de mis padres, por lo que ellos me considerarán siempre como una persona delicada y débil a quien han de prestar todo su amparo. Les gusta sentir que me lo dan, pero en alguna parte de sus conciencias algo les debe de decir que el juego se ha invertido hace mucho tiempo. Todo lo que pueden hacer es tratar de acallar sus sospechas, que se esconden tras miradas que fluctúan entre el temor y el reproche.

Pero, desde hace unos años, su veraneo se había resuelto gracias a la ayuda de Gisela Von Rotten. Fue iniciativa suya, harta seguramente de escuchar cada mes de junio esas lamentaciones prematuras y temores de perder el mejor período del año. Mis padres conservan un piso en El Arenal, uno de esos pisos frente a la bahía con mirador de madera pintado de blanco. A los dos les gusta su mirador, desde el que se contempla el mar y los montes verdes y se ve llover sobre todo ello y sobre las calles, y les gusta la humedad y el suave ruido del agua sobre los paraguas, y encontrarse con sus amistades de siempre, cada uno por su lado, levemente autónomos, casi independientes. Es en lo único en lo que están profundamente de acuerdo y, si les quitaran eso, la distancia que los separa podría ensancharse peligrosamente. El problema es que no pueden ir solos, que necesitan a alguien que organice la casa y se ocupe un poco de ellos, y cuando Gisela, hace unos años, se ofreció a acompañarlos, todos vimos el cielo abierto. Apartó de sí al círculo de amistades que la mantenían permanentemente atareada y decidió ocuparse de mis padres.

Gisela tenía una extraña historia a sus espaldas que nunca me había sido contada con precisión, tal vez porque nadie la conocía muy bien. Su padre, un alemán que había venido a instalarse en España, le debía a mi abuelo un gran favor, aunque nunca supe qué clase de favor. El caso es que la familia Von Rotten estaba en deuda con la nuestra. Pero el misterio no era ése, sino un oscuro episodio que había ocurrido en su juventud. Al parecer, su mejor amigo de la infancia había sido un chico vecino suyo, sordomudo, con quien pasaba las tardes. Cuando más adelante dijeron a sus padres que querían casarse se encontraron con una prohibición tajante. Lo que no era seguro era lo que había sucedido después: una fuga o un acto de fuerza, pero el padre de Gisela reaccionó con inapelable firmeza y la familia del chico se esfumó. Más tarde, corrió el rumor de que el chico había muerto y de que su muerte no había sido enteramente natural. Podía haberse tratado de un suicidio, de un dejarse morir. Sea como fuere, este episodio, verdadero, falso o exagerado, no resultaba incongruente con la personalidad de Gisela. Su vida consistía en prestar ayuda a los demás y su conversación giraba siempre alrededor de los grandes problemas de la humanidad y del egoísmo y miserias de los poderosos.

La convivencia entre mis padres y Gisela había resultado perfecta. La presencia de Gisela ampliaba todos los territorios. A mi padre le proporcionaba una excusa para pasar buena parte del día fuera de casa, dando vueltas por el puerto, admirando los barcos que hubieran podido llevarle lejos y sentándose en la terraza del Club de Mar junto a hombres en aquel momento también huidos de sus casas, hombres acabados o nostálgicos capaces de sentir un ligero soplo de vida frente al mar, envueltos en el humo de cigarros prohibidos en sus hogares, y consumiendo tazas de café y copas de coñac, aún todavía más censuradas. Y mi madre era libre, al fin libre, aspiración vieja y repetida hasta la saciedad y que debía de responder a unos remotos, totalmente sepultados y caducos, celos de mi padre.

La libertad de mi madre consistía, en primer lugar, en contemplar la actividad de Gisela, que mantenía la casa impecable: las toallas, traídas de Portugal, inmaculadamente blancas y siempre dobladas sobre los colgadores; las sábanas, también renovadas, guardando la inevitable humedad de la noche bajo la colcha de piqué, pero escondiendo en su pliegue más profundo una bolsa de agua caliente dejada en el último momento; la mesa, bien puesta; la comida, una permanente sorpresa, porque a Gisela le gustaba cocinar y hacer innovaciones. De modo que mi madre seguía pausadamente a Gisela por la casa en una última mirada de inspección y hasta llegaba a creer, por la satisfacción que ella le hacía sentir, que aquel orden era obra suya. Pero no eran éstas las satisfacciones más auténticas de mi madre, espíritu frívolo y huidizo que disfrutaba, como mi padre, más fuera del hogar que entre sus serenas disposiciones. El momento estelar de mi madre era cuando salía de casa, bien arreglada y perfumada, para tomar el aperitivo con sus amigas.

Pero el verano pasado, ese perfecto plan, que nos contentaba a todos y que ya parecía haber adquirido carta de naturaleza en nuestras vidas, falló, se vino abajo. Falló Gisela. Y fue sin duda su generosidad, su disponibilidad, lo que nos perdió. El veraneo de mis padres, que se había iniciado para ella como una obra de caridad, había ido cobrando matices nuevos, no tan desinteresados. En los últimos años, era ella la primera que a finales de junio sacaba el tema de El Arenal como si quisiera cerciorarse de que nada había cambiado y que sus obligaciones seguían en pie, y por el entusiasmo con que se refería a sus planes podía percibirse que ya no se trataba esencialmente de caridad y obligaciones, que ella también había encontrado, en ese favor que nos hacía, una solución a sus propios veraneos. Y tal vez por eso, porque acabó convirtiéndose en un acto voluntario y placentero, pudo renunciar a él cuando surgió un caso más grave que el veraneo de mis padres, un caso de verdadera necesidad, de caridad genuina, que suponía ciertos sacrificios. Renunció a la comodidad de nuestro piso de El Arenal y a todas sus pequeñas satisfacciones porque se sintió necesaria en otro frente. Me lo comunicó por teléfono, sin darme lugar a opinar, lo que también era muy propio de ella.

Tenía que hacerse cargo de un chico, hijo de grandes amigos suyos, que habían muerto, en accidente de tráfico, aquel invierno. El chico tenía problemas. La droga, por supuesto; de eso se trataba. No había nadie que quisiera ocuparse de él, pero las desbordantes energías y el inapelable sentido del deber de Gisela habían hecho acto de presencia. Le habían dicho que no era un caso perdido, que se necesitaba paciencia y dedicación, y ella había decidido intentarlo.

Página siguiente