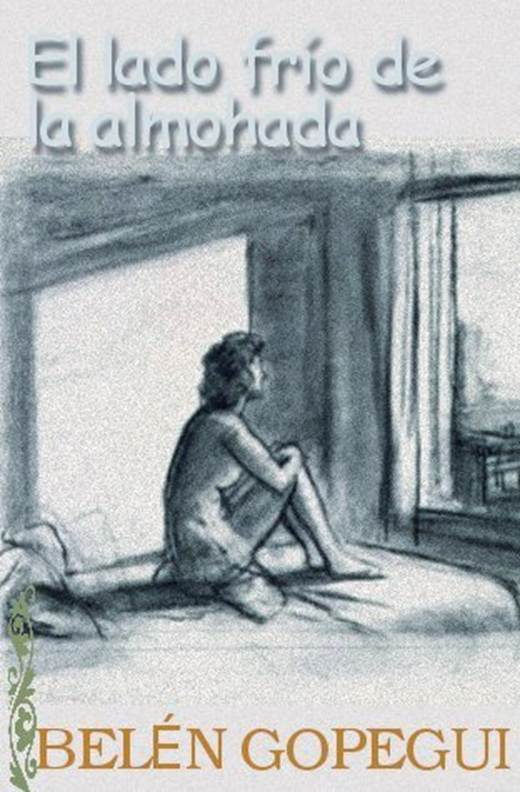

Belén Gopegui

El Lado Frío De La Almohada

A Hilda Gámbara

A María Martín-Ampudia y a Sofía García Hortelano

Me dirijo, en esta forma, a las individualidades colectivas, tanto como a las colectividades individuales y a los que, entre unas y otras, yacenmarchando al son de las fronteras o, simplemente, marcan el paso inmóvil en el borde del mundo.

César Vallejo

Ésta es una obra de ficción y no un fragmento de la Historia, con mayúscula, aunque sí pertenezca a la historia de lo que los hombres y mujeres hacen, conocen, imaginan, procuran.

Mateo Orellán acababa de recoger una corbata y un pantalón de la tintorería. A las nueve estaba invitado a una recepción en la Fundación Kiev y no tenía qué ponerse. Aun contando con el pantalón y la corbata iba a costarle encontrar una camisa bien planchada, una chaqueta decente. Inquieto por esta trivialidad entró en la cocina y encendió maquinalmente la radio. Mientras preparaba un café escuchó la noticia.

Al principio ni siquiera pensó que las dos iniciales de la joven L. B. de origen cubano muerta por azar en un tiroteo correspondieran a Laura Bahía. Se había producido un fuego cruzado, un ajuste de cuentas en la calle de Argumosa, un mexicano de unos cuarenta años había recibido tres disparos, otro hombre había huido y una bala perdida se había alojado en el cráneo de la joven, quien vivía en un inmueble sito en la misma calle y se disponía a salir de él. A diferencia del mexicano, muerto en el acto, la joven L. B., de veintiocho años, había muerto diez minutos después. El locutor dio paso a un diputado de la Asamblea de Madrid y éste criticó la tardanza en atender a la joven por parte tanto de la policía como del servicio de ambulancias. Orellán dejó de escuchar.

Ahora estaba seguro. La calle de Argumosa era la calle de Laura Bahía, la edad era la suya Igual que las iniciales, y la expresión de origen cubano designaba el hecho cierto de que Laura Bahía, hija de padre español, había nacido en Cuba, había vivido allí diecinueve años y ahora llevaba nueve en España.

Mateo Orellán salió despacio de su estupor para oír, esta vez, a una concejala de la oposición. No había ninguna prueba de que L. B. estuviera implicada en el tiroteo de bandas rivales, decía la concejala. Lo que le había ocurrido a la joven podía haberle pasado a cualquiera en el portal de su propia casa, y de nuevo ponía de manifiesto la creciente inseguridad de Madrid. El borboteo del café requemado y, casi a la vez, el timbre del teléfono obligaron a Orellán a levantarse. Apagó el fuego y contestó al teléfono. Era Agustín Sedal.

– Ha ocurrido algo -dijo.

– Lo sé, lo he oído en la radio.

– Necesito hablar contigo.

Mateo Orellán tenía sesenta y ocho años, un cuerpo algo rechoncho de baja estatura, cabeza calva, y usaba gafas de concha. Siempre había envidiado la delgadez de Agustín Sedal, la altura, el cuerpo de galán erguido a pesar de sus setenta y un años. Cuando Sedal se presentó en su casa, sin embargo, toda esa altura parecía venírsele encima, sus dos manos morenas eran un mar de arrugas igual que el borde de unos ojos medio muertos. El ancho bigote blanco le había amarilleado.

Sedal se quedó parado en el umbral de la puerta, como si no supiera dónde estaba. Orellán le llevó al salón.

– ¿Whisky? -preguntó.

– No, gracias, he venido a pedirte una cosa, escritor -dijo Sedal, quien siempre llamaba a Mareo Orellán así en broma-. Necesito que escribas.

– ¿Que escriba el qué?

– Una novela.

– Hace veinticinco años que no escribo novelas.

– Sin embargo, sigues siendo escritor.

– De libros de ensayo, de libros de encargo.

– Tienes que hacerlo. No puedo pedírselo a nadie más.

– ¿De qué te va a servir?

– De nada -dijo Sedal.

Mateo Orellán solfa decir que era escritor por insistencia. Había dejado la novela por el teatro. Había dejado el teatro por el ensayo y el ensayo por el libro de encargo. La cuestión era que cada cierto tiempo seguían apareciendo libros que llevaban su nombre. Participaba en mesas redondas, servía igual para un roto que para un descosido. Supongo, sí, pensaba, que en cierto sentido soy escritor.

– Si escribo la novela, ¿qué harás con ella?

Sedal volvió su rostro ojeroso, su perfil devastado hacia él.

– Cuando la termines, te lo diré.

Agustín Sedal salió de casa de Orellán a las doce de la noche. Había llegado a las seis, Mateo Orellán le acompañó a la puerta; al volver, vio la corbata y el pantalón envueltos en el plástico de la tintorería.

Philip Hull se destapó bruscamente y fue descalzo, arrastrando los bajos del pijama rayado, hasta el teléfono del salón. Había venido a su memoria el cumpleaños de su nieto: un año. El niño no se iba a enterar si llamaba y la indiferencia educada de su hijo le devolvería a su noche con esa tristeza que ya conocía, que ni siquiera duraba demasiado porque, en un intervalo de doce años, la tristeza había perdido su prestancia como una linterna se va quedando sin pilas y apenas da luz. Sin embargo, debía llamar; aunque en Madrid fueran más de las tres de la madrugada, en California, se dijo, aún estarían cenando.

Contestó en inglés su nuera, amable pero fugaz, como siempre. Y en unos segundos la voz de su hijo agradeciendo la felicitación, el niño dormía, en California eran las nueve y media y ellos acostaban al niño a las ocho. Padre c hijo repitieron las frases que solían intercambiar dos veces al año. Más por alargar un poco la conversación que porque fuera realmente probable, Philip Hull dijo:

– Parece que en junio tendré que ir a Florida.

– ¿Ah, sí? Tal vez puedas acercarte a vernos.

Los dos sabían que no iba a suceder. Ahora les separaban cerca de 7.000 millas y si Hull iba a Miami les separaría bastantes menos. Sin embargo, no era cuestión de espacio ni de horas de avión.

– Depende del tiempo que tenga que estar -dijo Hull-, Sinceramente, lo veo difícil.

– Bueno -dijo su hijo-. Tenme al corriente.

– Dale un abrazo a Brenda y otro al pequeño David.

– Lo haré. Hasta pronto, papá.

Nadie sobre la tierra pronunciaba la palabra «papá» con más paternalismo que su propio hijo, se dijo Hull al colgar. Por su cabeza pasaron Honduras, Bolivia, México, Nicaragua, Maryland, Cuba y España. Su memoria vagaba inquieta y en ninguno de esos lugares encontraba asilo. Cincuenta y siete años eran muchos años. ¿En qué momento había empezado a perder el control? Ya casi nunca lograba expulsar la sensación de que su pasado se había convertido en un armario cerrado a la fuerza. Uno de esos armarios en donde se han guardado demasiados objetos sin colocar y que hay que abrir con cuidado para que no caiga todo de golpe, las maletas, los zapatos, las equivocaciones.

Philip Hull se dirigió a la cocina. Le alivió el tacto fresco de las baldosas bajo los pies descalzos. Abrió la nevera, tomó un emparedado de queso y se sentó en una silla blanca junto a la mesa blanca también. Se levantó para servirse un vaso de leche. Mordió el blanco emparedado, bebió el líquido blanco y pidió a nadie una moratoria, cinco meses de calma antes de que le dieran su último destino. A su edad nada iba a comenzar de nuevo y, en cuanto a su carrera profesional, aunque había logrado mantenerse, promocionarse según los mínimos exigidos, nunca despegó. Ya no esperaba ninguna recompensa, pero sí un destino lo bastante honorable como para que le dejaran dar los últimos retoques a Philip Hull, el diplomático errante, el hombre de ojos atormentados que sin embargo sabía mirar con franqueza, el viejo capitán.

Página siguiente