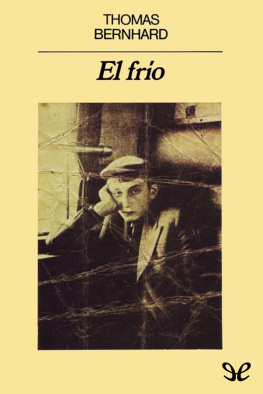

El horror es frío y malvado. (…) A menudo el hombre tiene lo que se merece, porque en tres mil años de memoria escrita y documentada no hemos aprendido nada.

ARTURO PÉREZ-REVERTE

La toilette

—El frío duele —masculló.

Miró alrededor, apenas la nariz y los ojos fuera de las mantas. Por el ventanuco entraba algo de luz, que refractaba en la escarcha formada del lado de afuera.

Desde la cama podía ver sus ropas perfectamente ordenadas sobre las dos sillas; en la más cercana, al alcance de su mano, el traje de estar adentro, con la bufanda, los guantes con las puntas de los dedos cortadas, las medias de cuero con forro de piel, el pantalón de matelassé, los chanclos con frisa, la gorra con orejeras; en la otra el capote con capucha para salir al exterior, el pasamontañas, las botas de goma para la nieve, los mitones más gruesos. Más allá la cómoda con sus objetos de tocador, la salamandra, apagada, el calentador y la lámpara. Frente a su cama el altar con la cruz, sus santos y sus fotos. A la derecha su indicador de días, como le gustaba llamarlo.

Estaba orgullosa de ese calendario improvisado. Había probado muchas alternativas: nudos en un hilo no podía ser, ya que era un bien escaso; marcas en la pared o una madera le hadan sentir como un presidiario, y el papel debía usarlo para prender fuego.

Finalmente había armado, con una malla de alambre muy fino y ramas, una estructura donde iba marcando los días en un sector, los meses en otro, y por último los años en una fila abajo. Utilizó ramitas insertadas en el alambre para indicar cada uno, haciendo un bordado en la tela metálica.

Claro que cuando comenzó ya había perdido la noción de las fechas y el clima estaba tan cambiado que ya no le daba ninguna pauta para orientarse, pero decidió que no debía de estar tan lejos de su cumpleaños, por lo que decidió empezar un once de noviembre, festejándose.

Hoy era domingo, día de toilette.

Antes de salir del pobre abrigo de la cama alcanzó la bufanda y se cubrió el cuello y la nariz. Luego se calzó los guantes de interior y tomó el tapado.

Salió rápido y se lo puso; sin perder un segundo se encimó otras medias sobre los dos pares de lana que usaba para dormir, y se enfundó en los pantalones. Sin tocar el piso se enfundó los chanclos, y del respaldo agarró el gorro y se lo atizó.

Recién entonces bajó de la cama. Su primera acción al levantarse fue colocar sobre el farol un trozo de carne para que se fuera descongelando cuando lo prendiera; luego la salamandra: buscó del rincón astillas, un bollo de papel y una pata de silla. Los acomodó con la pericia que da la práctica, y usó un solo fósforo para encender el papel y el farol. Se iluminó la habitación de techo ennegrecido por el hollín.

Tenía un minuto hasta que comenzara a generar calor; corrió a buscar la olla y la llenó con la nieve potable que tenía en una tinaja al lado de la puerta. La colocó sobre la salamandra.

Acercó la silla a la estufa, se sentó, se sacó el gorro de la cabeza y desanudó el rodete que retenía sus largos cabellos grises. Había olvidado su cepillo, y murmurando contra su torpeza se levantó a buscarlo. Luego volvió a sentarse, pegada al poco calor que comenzaba a generarse y, contando lentamente para marcar el ritmo, con la cabeza gacha, empezó a pasar el cepillo de la raíz a la punta.

Cuando llegó a cien se levantó y miró en la olla. Ya la nieve se había derretido; tomó el pedazo de carne todavía helado y comenzó a chuparlo.

¡Ay…! No poder darse diariamente la ducha tibia con esponja; ni un lavado completo inmersa totalmente en la tina, una vez a la semana, como hacía cuando era niña.

No tener luego que tapar el espejo para no avergonzarse con su imagen desnuda.

No estar más en las duchas del colegio de monjas cuando era una jovencita, con la camiseta de bañarse y las admoniciones si alguna no miraba hacia abajo.

Buscó en la cómoda la tela que usaba como esponja y comenzó el baño: lo mojó en el agua apenas descongelada, lo escurrió, desabrochó una parte de su abrigo y pasó el trapo con fuerza; luego repinó la operación tratando de recorrer todo su cuerpo, sin saltear ninguna parte por más impúdica que Riera. No se detuvo demasiado en las zonas íntimas.

La higiene ante todo.

La carne en su boca se iba ablandando y soleando jugo, permitiendo que la masticara de a poco.

Recordó, como todos los días, sus clases de Economía doméstica en las que enseñaba a las niñas todas las normas del buen comportamiento de una dama en su casa, inclusive en el baño.

Rememoró los consejos sobre frotarse con intensidad los hombros, los codos y rodillas, luego enjuagarse a fondo con agua tibia, secarse con vigor, con una toalla grande y limpia, y quedarse envueltas en ella durante quince minutos, sin vestirse, para tomar un baño de aire, como aconsejaba la Enciclopedia Femenina.

Suspiró; la realidad era otra, no era posible quitarse la ropa, no había tanta madera como para entibiar el ambiente. Tampoco tenía ya jabón como para desperdiciar, apenas le quedaban dos pastillas que debía racionar. Es cierto que sabía cómo fabricarlo, pero nunca contaría con la grasa suficiente: la que recuperaba servía como combustible y para cubrir la parte de su cara que quedaba al descubierto cuando tenía que salir al exterior; y ni hablar de la lejía.

Los pies siempre eran una parte difícil, ya que no había otra manera que desnudarlos, por eso siempre los dejaba para el final. Ese día decidió que quería darse el lujo de poner otro pedazo de madera en la salamandra; eligió un frente de cajón, porque una cosa es darse un gusto y otra es derrochar.

Apenas sintió crepitar el fuego mojó otra vez el trapo, el agua ya había perdido los pequeños pedazos de hielo, se quitó el citando y las medias y frotó con fuerza. De las costras negras de sus pies dedujo que hacía demasiado tiempo que no se hacía la toilette completa. Increíble cómo pasaba el tiempo cuando una tenía que ocuparse de todo.

No pudo ponerse las mismas medias que llevaba. Le dieron asco. Buscó en el cajón otras, casi tan negras de mugre como las que se quitaba; se puso una, y volvió a calzarse. Completó la operación con el otro pie, luego colocó las prendas sudas en el agua del recipiente junto con los trapos de toilette, pasó el jabón como una caricia sobre cada uno, y escurrió cada prenda lo más que pudo, colgándolas luego en los clavos que estaban sobre el farol. Con esto evitaba que se congelaran y para la noche, cuando apagara la luz, ya habrían perdido suficiente humedad. En una semana estarían secas.

Saltando para que su cuerpo calentara las medias heladas añoró los días en que luego del baño pasaba su piedra pómez por los pies, especialmente por los talones, luego por las cutículas de los dedos de las manos para después untarlas de crema.

Miró su minúsculo espejo y decidió que no iba a quitarse los pelos del bigote y del mentón; le avergonzaba verse reflejada con una pinza de electricista en la mano, pero era la única que tenía.

Se peinó haciendo la raya al medio; no podía humedecerse el pelo porque al salir, incluso bajo el gorro, se convertiría en un casco de hielo. Con cada mitad hizo una trenza, que luego juntó en un rodete detrás de su cabeza. Suspiró añorando el peinado de antaño, de rizos prolijamente hechos con bigudíes.

Se puso las botas de goma, el capote y, antes de colocarse el pasamontañas, se arrodilló sobre el rollo de mantas frente al altar y rezó sus oraciones matutinas.

Se colocó el pasamontañas, cubrió las partes de piel expuestas con la mezcla de grasa y aceite helado, se calzó los mitones.

Antes de salir a encarar el nuevo día se miró en el espejo de cuerpo entero que tenía detrás de la puerta: parecía un oso, apenas se veían sus ojos.

Ratas

Ratas e intemperie, las dos cosas que más odio en el mundo.

Página siguiente