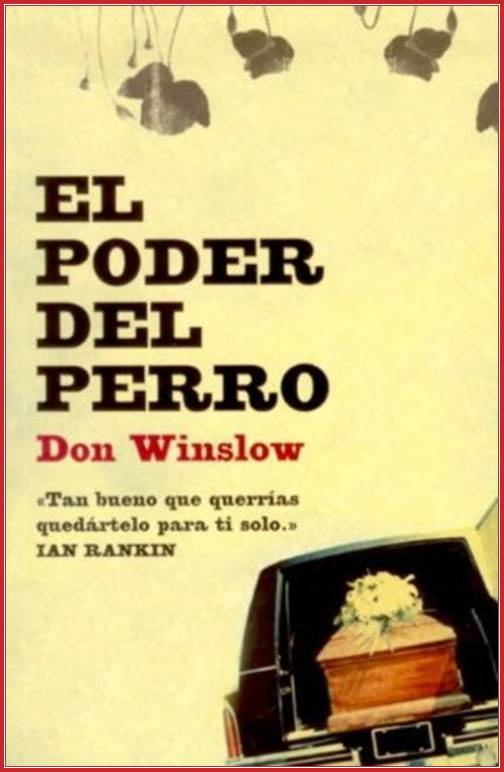

Don Winslow

El poder del perro

En memoria de Sue Rubisnky,

que siempre quiso averiguar la verdad

Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras de los perros

Salmos 22,21

El Sauzal

Estado de Baja California

México

1997

El bebé está muerto en brazos de su madre.

A juzgar por la forma en que yacen los cuerpos (ella encima, el bebé debajo), Art Keller deduce que la mujer intentó proteger al niño. Debía de saber, piensa Art, que su cuerpo blando no podría detener las balas (de rifles automáticos, desde esa distancia), pero el movimiento debió de ser instintivo. Una madre interpone el cuerpo entre su hijo y quien quiere hacerle daño. Así que se dio la vuelta, se retorció cuando las balas la alcanzaron, y después cayó sobre su hijo.

¿De veras creía que podría salvar al niño? Tal vez no, piensa Art. Tal vez no quería que el niño viera surgir la muerte del cañón del arma.

Tal vez quería que la última sensación del niño en este mundo fuera la de su pecho. Envuelto en amor.

Art es católico. A los cuarenta y siete años de edad, ha visto montones de madonnas. Pero ninguna como esta.

-Cuernos de chivo [1] -oye que dice alguien.

En voz baja, en un susurro, como si estuviera en la iglesia.

Art ya lo sabe: centenares de casquillos de 7,62 milímetros siembran el suelo de cemento del patio, junto con algunos casquillos de escopeta del 12,y algunos 5,56,procedentes seguramente de AR-15, piensa Art. Pero casi todos los casquillos son de cuernos de chivo, el arma favorita de los narcotraficantes mexicanos.

Diecinueve cuerpos.

Diecinueve bajas más en la Guerra contra las Drogas, piensa Art.

Diez hombres, tres mujeres, seis niños.

Alineados contra la pared del patio y fusilados.

Cosidos a balazos sería una expresión más acertada, piensa Art. Destrozados por una descarga enorme de balas. La cantidad de sangre es irreal. Un charco del tamaño de un coche grande, de dos milímetros y medio de espesor, de sangre seca y negra. Las paredes salpicadas de sangre, el jardín inmaculado salpicado de sangre, que brilla roja y negra en las puntas de la hierba. Sus hojas semejan diminutas espadas ensangrentadas.

Debieron de oponer resistencia cuando se dieron cuenta de lo que iba a suceder. Sacados de sus camas en plena noche, arrastrados al patio, alineados contra la pared… Alguien tuvo que resistirse al final, porque hay muebles volcados. Muebles de patio de hierro forjado. Cristales rotos sobre el cemento.

Art baja la vista y ve… Joder, es una muñeca, y está mirándole con sus ojos de cristal marrón, tirada en la sangre. Una muñeca, y un animalito de peluche, y un bonito caballo pinto de plástico, todos arrojados al charco de sangre, junto a la pared.

Niños, piensa Art, arrancados de su sueño, que cogen sus juguetes y los abrazan. Mientras, sobre todo mientras, los fusiles rugen.

Una imagen irracional se le aparece: un elefante de peluche. Un juguete infantil con el que siempre dormía.

Tenía un solo ojo. Estaba manchado de vómitos, de orina, y de diversos efluvios infantiles, y olía a todos ellos. Su madre se lo había quitado mientras dormía para sustituirlo por un elefante nuevo con dos ojos y un aroma prístino, y cuando Art despertó le dio las gracias por el elefante nuevo, y después buscó y recuperó el viejo de la basura.Arthur Keller oye cómo se parte su corazón. Desvía la vista hacia las víctimas adultas.

Algunos están en pijama (pijamas y combinaciones de seda caras), otros en camiseta. Dos de ellos, un hombre y una mujer, están desnudos, como si hubieran interrumpido su abrazo poscoito. Lo que fue amor, piensa Art, ahora es obscenidad desnuda.

Un cuerpo yace paralelo al muro opuesto. Un anciano, el jefe de la familia. Debió de ser el último en morir, piensa Art. Obligado a contemplar el asesinato de su familia, y después ejecutado. ¿Misericordiosamente?, se pregunta Art. ¿Una especie de retorcida compasión? Pero, entonces, repara en las manos del viejo. Le han arrancado las uñas, y cortado los dedos después. La boca todavía está abierta en un chillido petrificado, y Art ve los dedos embutidos contra su lengua.

O sea, sospechaban que alguien de su familia era un dedo, un informador.

Porque yo les hice creerlo.

Que Dios me perdone.

Registra los cuerpos hasta encontrar el que busca.

Cuando lo hace, se le revuelve el estómago y tiene que reprimir las náuseas, porque han despellejado la cara del joven como si fuera una banana. Las tiras de carne cuelgan obscenamente de su cuello. Art espera que se lo hicieran después de dispararle, pero sabe que no es así.

Le han volado la mitad inferior del cráneo.

Le dispararon en la boca.

A los traidores se les dispara en la nuca, a los informadores en la boca.

Pensaban que era él.

Eso era exactamente lo que querías que pensaran, se dice Art. Afróntalo: salió tal como habías planeado.

Pero nunca me imaginé esto, piensa. Nunca pensé que harían esto.

– Tenía que haber criados -dice Art-. Obreros.

La policía ya ha inspeccionado las dependencias de los obreros.

– No había nadie -dice un poli.

Desaparecidos. Desvanecidos.

Se obliga a mirar de nuevo los cadáveres.

Es culpa mía, piensa Art.

Yo he provocado su desgracia.

Lo siento, piensa Art. Lo siento muchísimo. Se inclina sobre la madre y el niño, hace la señal de la cruz y susurra:

– In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

– El poder del perro -oye murmurar a un poli mexicano. El poder del perro.

PRIMERA PARTE. PECADOS ORIGINALES

1

LOS HOMBRES DE SINALOA

¿Ves aquella llanura inhóspita, triste y agreste,

la sede de la desolación, vacía de luz,

excepto por el brillo de esas lívidas llamas,

de reflejos pálidos y espantosos?

John Milton, El paraíso perdido

Distrito de Badiraguato

Estado de Sinaloa

México

1975

Las amapolas arden.

Flores rojas, llamas rojas.

Solo en el infierno, piensa Art Keller, las flores son de fuego.

Art está sentado en una cresta sobre el valle en llamas. Mirar hacia abajo es como contemplar un cuenco de sopa humeante. No ve con claridad a través del humo, pero lo que distingue es una escena surgida del infierno.

Jerónimo Bosch plasma la Guerra contra las Drogas.

Los campesinos mexicanos corren delante de las llamas, aferrando las escasas posesiones que han podido reunir antes de que los soldados prendieran fuego al pueblo. Los campesinos empujan a sus hijos hacia delante, cargados con sacos de comida, fotografías familiares compradas a buen precio, mantas y algo de ropa. Sus camisas blancas y sombreros de paja (manchados de amarillo a causa del sudor) les dan la apariencia de fantasmas entre la bruma de humo.

Salvo por la ropa, piensa Art, podría ser Vietnam.

Casi se sorprende, cuando mira la manga de su camisa, al ver algodón azul en lugar del verde del ejército.

Tiene que recordarse a sí mismo que esto no es la Operación Fénix, sino la Operación Cóndor, y que esas no son las montañas invadidas de bambú del I Corps, sino los valles montañosos de Sinaloa, ricos en amapolas.

Y la cosecha no es de arroz, sino de opio.

Art oye el rítmico hup-hup-hup de los rotores de los helicópteros y alza la vista. Como un montón de tipos que estuvieron en Vietnam, considera el sonido evocador. Sí, pero ¿evocador de qué?, se pregunta, y después decide que es mejor dejar enterrados algunos recuerdos.

Página siguiente