Dan Fesperman

El prisionero de Guantánamo

Traducción de Ángela Pérez

Título original: The Prisoner of Guantanamo

© Dan Fesperman, 2006

***

El estadounidense con uniforme de camuflaje llegó a la orilla de noche y permaneció horas en la playa a oscuras, tan quieto como un espía, un infiltrado en las líneas enemigas.

Lo localizó primero una iguana enorme, que husmeó sus bolsillos empapados junto al agua justo cuando el sol naciente teñía de rosa el horizonte. El soldado no se movió.

Después lo iluminó el sol, que calentó la arena cuando bajó la marea. El hombre siguió sin moverse, incluso cuando un soldado cubano, llamado Vargas, apareció caminando por la ladera más arriba de las dunas, y sus botas crujieron en el sendero coralino.

La ronda matinal había sido tan tranquila como de costumbre y Vargas todavía estaba un poco soñoliento a aquella hora. Colina abajo, a su izquierda, se extendía el Caribe, de un color turquesa relumbrante, tan cerca que se oían las olas rompiendo en la arena, aunque la vista quedaba bloqueada por un bosquecillo de matorrales y cactus. Colina arriba y a su derecha, se alzaba su objetivo diario: una atalaya sobre pilotes, encaramada en el alba como una garza dispuesta a atacar. Era lo que podía llamarse su oficina. Años antes habrían observado su llegada dos soldados: el turno de noche que esperaba el relevo. Pero, debido a la reducción de presupuestos, ya no había guardia nocturna, y la torre de vigilancia permanecía vacía y silenciosa. Eso suponía que Rodríguez, el compañero de Vargas, aún no había llegado con la radio y el café. La radio era un regalo de su tía de Hialeah, una voluminosa caja plateada en la que resonaban siempre congas y charanga. Demasiado fuerte para la hora del desayuno, pero Vargas lo soportaba mientras la provisión de cafeína fuese continua. Rodríguez llevaba siempre un termo lleno de un brebaje espeso, negro y dulzón, que se servían a dedalitos y tomaban a sorbos para que durase toda la mañana.

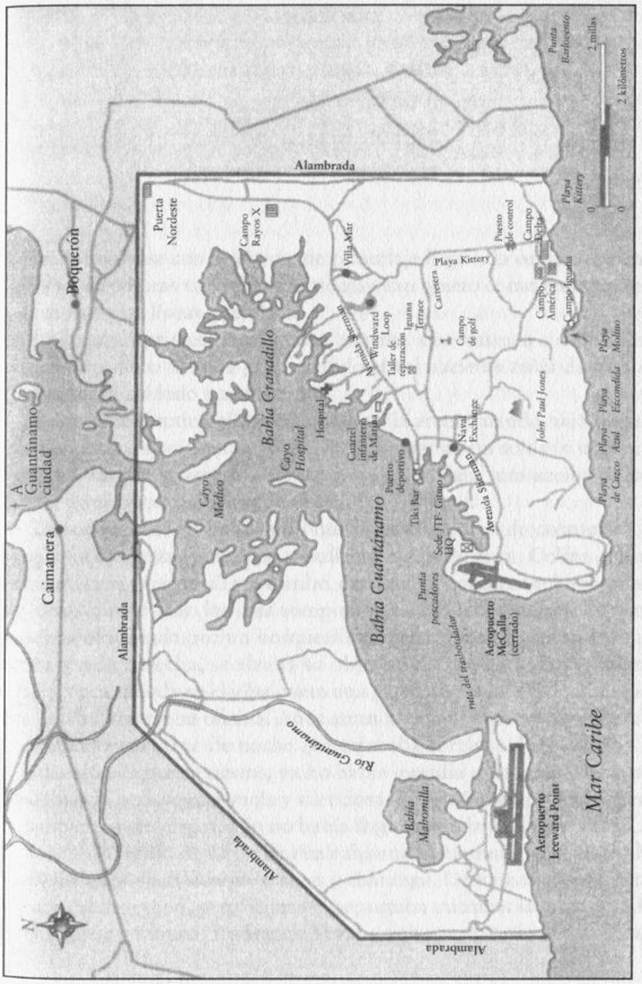

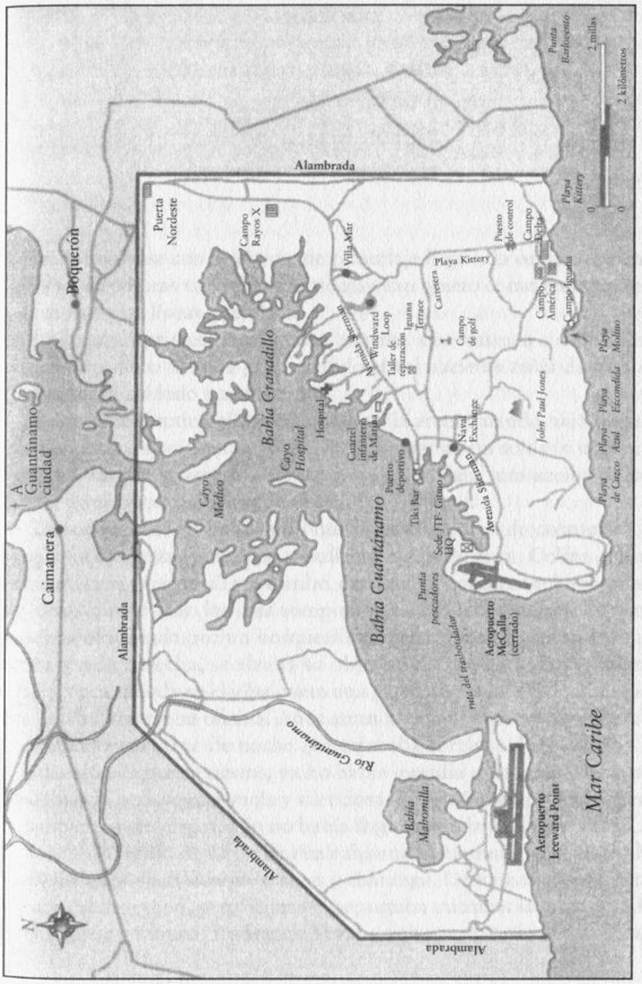

Detrás de la torre se extendía la vista que hacía notable el lugar y que mantenía a Vargas y a sus camaradas en la Brigada de la Frontera: la base naval estadounidense, cuyo lado oriental estaba delimitado por una alambrada. Ésta era disparatadamente alta en algunos tramos (tres veces más que una canasta de baloncesto), y estaba coronada por alambre de concertina. Su perímetro de casi 28 kilómetros rodeaba la parte inferior de la bahía de Guantánamo.

Vargas se había criado en La Habana, un mundo alejado de aquel reducto rústico, y cuando empezó a trabajar allí hacía un año, se había tomado la presencia de los estadounidenses en Guantánamo como una ofensa personal. Todos los días arrojaba piedras por la alambrada colérico, aunque procuraba mantener una prudente distancia para no pisar una mina. Y se enfurecía todavía más cuando localizaba a una patrulla de marines estadounidenses que cruzaban la maleza al otro lado, y les gritaba consignas revolucionarias creyendo que eso les provocaría y les obligaría a cometer un disparate.

Rodríguez era seis años mayor que Vargas y nunca participaba en aquellas provocaciones. Se reía y le contaba historias de la época en que los cubanos enfocaban un reflector sobre el cuartel más próximo de los marines día y noche para perturbar el sueño del enemigo.

Pero, a medida que transcurrieron los meses, la rutina fue haciéndose aburrida, y el celo de Vargas se templó. Acabó considerando a los intrusos parte del paisaje, y observaba sus actividades como observaría un naturalista los hábitos de apareamiento de una especie exótica pero invasora.

Podían escudriñar con los prismáticos su pequeña población de la bahía, sus tiendas y colegios, sus campos de pelota, el autocine, la cancha de golf y los establecimientos de comida rápida.

La última novedad era una prisión grande e irregular que habían construido el año anterior: alambradas dentro de la alambrada, círculos concéntricos de cautividad. Los prisioneros vestían monos de color naranja y, vistos a través de los prismáticos, destacaban como partículas radiactivas moviéndose en la platina de un microscopio. Ahora eran los estadounidenses quienes mantenían las luces encendidas día y noche; y, en los meses de invierno, cuando Vargas empezaba la ronda antes de que saliera el sol, la selva de altas lámparas de vapor de la prisión difuminaba el cielo como un falso amanecer.

En los últimos meses había aumentado la actividad de construcción, pues habían levantado barracones para los soldados que guardaban a los prisioneros. Vargas se habría puesto nervioso al ver a tantos recién llegados si no hubiese sabido lo que tramaban. Superaban en más de dos a uno a su propia guarnición de Boquerón, una ciudad que habían rebautizado como Mártires de la Frontera, aunque todos seguían usando el nombre anterior. Rodríguez le contó que antiguamente aquello habría sido una provocación.

Vargas pensó bastante en ello, y su resentimiento se reavivó. Claro que la base yanqui llevaba allí más de cien años, pero era una auténtica desfachatez que los estadounidenses siguieran en Guantánamo cuarenta y tantos años después de la Revolución. Para los cubanos era algo así como divorciarse de una esposa extravagante y que la madre de ésta, severa y adusta, se apalancara en el sofá y se negara a marcharse, haciendo lo que le diera la gana, aunque no le dirigieses nunca la palabra ni intercambiarais cumplidos, y a pesar de recordar a veces sin poder evitarlo cuánto amaste en tiempos a su hija, hace tiempo, sobre todo cuando ambos jugabais y bailabais en La Habana como si no existiera el futuro.

Pero los arrebatos de mal humor de Vargas no solían durar mucho. En realidad, sólo había un aspecto de Guantánamo al que no conseguía acostumbrarse, y era la alarmante presencia de las iguanas. Enormes, verdosas y engañosamente veloces, le ponían la carne de gallina, sobre todo por su forma de acercarse tan tranquilas casi a mendigar. Algo que Rodríguez empeoraba todavía más dándoles comida, inclinándose a ofrecerles trozos de pan o de banana. Corrían hacia él como mascotas, moviendo la lengua y agitando la cola con sus torpes andares. Vargas también había visto a los estadounidenses darles de comer: dulces, patatas fritas y demás basura empaquetada. Los lagartos se habían acostumbrado hasta tal punto a gorronear que él no podía tender una mano sin miedo a que una confundiera su dedo con algún producto comestible salido de una máquina expendedora, y lanzara un mordisco rápido. Rodríguez le dijo que no se preocupara, que las iguanas eran herbívoras. Pero Vargas tenía sus dudas.

El sol iba subiendo y Vargas se acercaba al final de la ronda. Enseguida daría la vuelta e iniciaría la subida, dirigiéndose hacia la alambrada que llevaba a su torre. Pero antes tenía que hacer un breve reconocimiento de la costa desde el punto en que el sendero bordeaba la parte posterior de las dunas. A veces daba un rodeo por la playa cuando hacía buen tiempo. Y si hacía bastante calor, incluso podía quitarse las botas y caminar por el agua poco profunda esperando a los bancos destellantes de pececillos que arrastraban las grandes olas. Aquél era un día como cualquier otro, al parecer, sobre todo porque todavía no se oía música en la torre.

Se le hundían las botas en la arena mientras subía la duna. Vargas divisó entonces la playa y se paralizó. Había un hombre allá abajo, un soldado con uniforme de camuflaje, por lo que supo de inmediato que era estadounidense, y se agachó con el fusil listo, tanteando el gatillo mientras la hierba alta le rozaba la mejilla. Introdujo un proyectil en la recámara y se sobresaltó con el ruido. Se despejó de repente. Estaba tan alerta como si se hubiese tomado tres tazas del café de Rodríguez, y notó las manos sudorosas sobre la culata.

Página siguiente

***

***