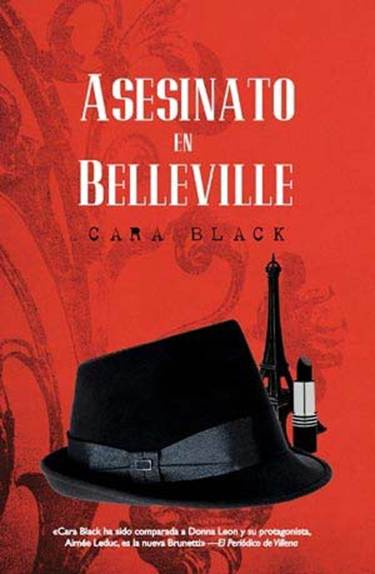

Cara Black

Asesinato en Belleville

2º Aimée Leduc

Dedicado a todos los fantasmas, del pasado y del presente

Gracias a todas aquellas personas que me han ayudado: Karen Fawcett; Joanna Bartholomew y Gala Besson en Menilmontant; Bertrand Bache mera, mis soeurs del alma Dot Edwards y Marion Nowak; Latifa Eloualladi; Claude y Amina; Julie Curtet, agent de recherche privée; Jean-Jacques y Pascal; Jean Dutailly; el grupo de los sábados; André Valat, agregado policial de la embajada de Francia en Costa de Marfil; Thomas Erthady, agregado policial de la embajada de Francia en Washington D.C.; el sargento Mike Peck, de la brigada antibombas; Carla; Terri Haddix, doctor en Medicina, patólogo forense; los bibliotecarios de Noe Valley; Denise Smart, doctora en Medicina; Isabelle et Andi; encore Denise Schwarzbach Alice; Michael Harris de DRG Digital Resources Group por su paciencia; Jean Vargues y el grupo Electricité de France; Jane; las «B»; la mujer en el tren a Oujda; Grace Loh por su generosidad; James N. Frey toujours imprescindible; Linda Allen por sus ánimos; mi más profundo agradecimiento a Melanie Fleishman que lo aclara todo; mi hijo que me lo ha permitido; y siempre, a Jun.

«Tan bienvenido como un pelo en la sopa.»

– Dicho francés.

Abril 1994

El teléfono móvil de Aimée Leduc sonó, sobresaltándola, mientras conducía bajo los frondosos álamos que cubrían la carretera que iba a París. Por un instante, se sintió como si volara… como si volara hacia la primavera, lejos del invierno, en un momento en el que necesitaba sanar su destrozado cuerpo.

Buscó a tientas dentro de su mochila, hasta que encontró el móvil encajado al lado del rímel ultranegro. Tras soltarlo del jersey de más que había metido, y que estaba enredado en un manual de codificación del software, finalmente abrió la tapa.

– ¡Aimée! -gritó una voz de mujer-. Soy Anaïs.

– Çava?-contestó ella, sorprendida de oír la voz de la hermana de su amiga Martine. Del otro lado de la línea, le llegaba el sonido de gente hablando en voz alta-. Anaïs, deja que te…

– Me tienes que ayudar -la interrumpió ella.

Habían pasado varios años desde que Aimée la vio por última vez.

– ¿Qué ocurre, Anaïs?

– Estoy metida en un lío.

Aimée apoyó sus gafas de sol en la nariz y se despeinó el pelo corto y de punta. Qué típico de Anaïs, todo giraba en torno a ella. Un cielo gris, del color del peltre, envolvía el suburbio de Aubervilliers. En cuestión de minutos, el cielo se abrió, y la lluvia cubrió la carretera.

– Ahora tengo trabajo que entregar, Anaïs -le dijo, cada vez más impaciente.

– Martine habló contigo, ¿verdad? -le preguntó Anaïs.

La impaciencia se transformó en culpa. Aunque le había prometido que lo haría, Aimée nunca la había llamado después de hablar con Martine. Anaïs sospechaba que su marido, un ministro del gobierno, estaba teniendo una aventura. Su campo era la seguridad informática, había protestado Aimée, no la vigilancia conyugal.

La recepción de la señal fluctuó y se intensificó.

– Ahora mismo lo tengo complicado -dijo ella-. Estoy trabajando, Anaïs.

No quería interrumpir su trabajo. Gracias a la referencia de un cliente, iba a entregar a la Electricité de France una propuesta de seguridad en sistemas de red. Aimée rezaba para que eso ayudara a que Leduc Detective se recuperara después de un invierno malo.

– Por favor, tenemos que vernos -le dijo Anaïs, con una nota de perentoriedad en su voz-. Rue des Cascades… cerca del parc de Belleville. -La voz de Anaïs iba y venía como ropa ondeando al viento-. Te necesito.

– Por supuesto, en cuanto termine. Estoy en las afueras de París -le explicó-. A veinte kilómetros.

– Tengo miedo, Aimée. -Anaïs estaba llorando.

Aimée no sabía qué hacer. Oyó un sonido apagado, como si Anaïs hubiera cubierto el auricular con la mano.

Unos pájaros salieron en desbandada de unos setos. A lo largo del barranco, se inclinaban unos narcisos en ciernes, que bordeaban un musgoso canal para barcazas. Aimée aceleró su Citroën, con las mejillas enrojecidas por el azote del viento.

– Pero Anaïs, puede que me lleve algo de tiempo.

– Café Tlemcen, un viejo bar, estoy al fondo. -La voz de Anaïs se quebró-… coger…

Aimée pudo oír el inconfundible sonido de frenos, de gritos.

– ¡Anaïs, espera! -dijo ella.

Se cortó la comunicación.

* * *

Más de una hora después, Aimée encontró el café con sucios visillos. Salió con cuidado del Citroën de su socio, que estaba ajustado a su metro veinte de estatura, y alisó sus pantalones negros de cuero.

De la calle, entró el sonido de un remix de música hip-hop árabe. El estrecho café daba a la rue des Cascades; a primera vista, no existía indicio alguno de que hubiera una entrada por la parte de atrás. Unas máquinas de pinball, con su revestimiento plateado desgastado en algunas zonas, parpadeaban en un rincón.

Aimée se preguntó si se habría equivocado. No parecía la clase de lugar que Anaïs frecuentaría. Aunque recordaba el pánico en su voz.

Aparte del hombre que le daba la espalda, las mesas redondas de madera del café estaban vacías. Parecía estar hablando con alguien que estaba detrás de la barra. Unos viejos pósteres de boxeo se empezaban a abarquillar y despegar de la pared marrón manchada de nicotina. Aimée respiró el olor a café exprés y a tabaco turco.

– Disculpe, monsieur -dijo ella mientras se peinaba el pelo con los dedos-. Tenía que encontrarme con alguien en su comedor.

Cuando se giró hacia ella, se dio cuenta de que no había nadie más detrás de la barra. El hombre dejó el micrófono, presionó un botón de una pequeña grabadora, y la miró arqueando una espesa ceja.

– ¿De quién se trata? -le preguntó él, con alegría en unos ojos de párpados pesados.

El pelo gris y ralo del hombre, peinado hacia un lado, no cubría muy bien su calva coronilla.

Una larga manga de camisa azul sujeta al hombro por una medalla militar ocultaba lo que Aimée creía que era lo que le quedaba de su brazo. Detrás de la barra, había unas fotos en sepia de militares montados en jeeps para el desierto metidas en el deslustrado espejo biselado.

– Anaïs de… -Aimée intentaba a duras penas recordar el apellido de casada de Anaïs. Había ido a su boda hacía varios años-. Anaïs de Froissart… eso es. Me dijo que estaría en la parte de atrás.

– La única parte de atrás que hay aquí es el baño -dijo él-. Pídase algo, y podrá ver a quien quiera allí.

Sintió un escalofrío. ¿Qué estaba pasando?

– ¿Es posible que haya otro Café Tlemcen?

– Bien sûr, pero está a tres mil kilómetros de aquí, cerca de Orán -le explicó él-. En las afueras de Sidi-bel-Abbés, donde perdí el brazo. -Señaló su grabadora con la cabeza-. Estoy grabando la verdad sobre la guerra de Argelia, las luchas anticolonialistas de 1954 a 1961, y cómo nuestro batallón sobrevivió al bombardeo del fuego amigo de la oas.

¿Por qué había sugerido Anaïs ese lugar? ¿Se habría equivocado?

Aimée se acercó a la barra.

– Puede que haya entendido mal a mi amiga. ¿Ha usado una mujer su teléfono recientemente?

– ¿Quién es usted, mademoiselle, si me permite la pregunta?

– Aimée Leduc. -Sacó una húmeda tarjeta de visita del bolso y la puso sobre la pegajosa barra de cinc-. Mi amiga parecía nerviosa al teléfono.

Él la estudió, mientras con una mano volvía a colocar en la coronilla un mechón de pelo que se le había soltado.

– He estado ocupado con los repartidores.

Página siguiente