SINOPSIS

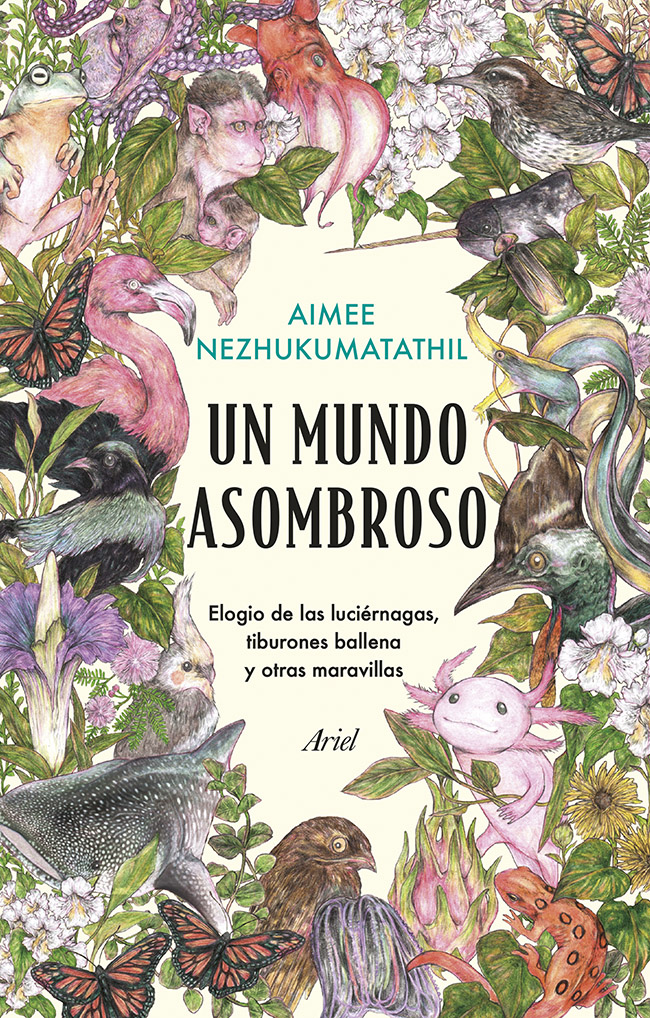

La poeta Aimee Nezhukumatathil nos sorprende con una colección de ensayos sobre el mundo natural donde nos revela cómo los animales y las plantas pueden enseñarnos e inspirarnos.

De niña, Aimee vivió en distintos lugares: Kansas, Arizona, Nueva York, Ohio… Pero, por mucho que le costara encajar o por muy amenazante que fuese el entorno, tuvo siempre como guías a las criaturas que pueblan el planeta. En este libro de una enorme riqueza, la autora aborda una treintena de seres naturales y nos deja entrever las maravillas y rarezas que nos rodean. El ajolote, por ejemplo, nos enseña a sonreír a pesar del dolor; la nometoques nos ayuda a librarnos de proposiciones indeseadas, mientras que el narval nos muestra que es posible sobrevivir en ambientes hostiles. Incluso en lo extraño y lo desagradable, Aimee encuentra belleza y afinidad.

Cargado de poesía y bellamente ilustrado por Fumi Mini Nakamura, Un mundo asombroso es una obra sutil y vertiginosa sobre la diversidad y nuestra capacidad de ver y comprender.

Para mis padres, Paz y Matthew,

mis primeras maravillas

La mariposa no cuenta los meses, sino los momentos, y tiene tiempo suficiente.

R ABINDRANATH T AGORE

1

CATALPA

Catalpa speciosa

Una catalpa puede ser una sombrilla verde que protege del sol a dos niñas de piel morena en el oeste de Kansas. «Cuidado, cuidado, que luego os ennegrecéis», solía recordarnos nuestra madre cuando nos exponíamos a la luz implacable del Medio Oeste. Cada día después del colegio, el autobús nos dejaba a mi hermana pequeña y a mí delante del Hospital Estatal de Larned, y cada día nuestros compañeros se nos quedaban mirando mientras el autobús se alejaba. Yo abría la puerta de la casa de la doctora —donde vivíamos mientras mi madre trabajó en aquel hospital psiquiátrico— con una llave que llevaba colgada al cuello con un cordón y entrábamos, nos preparábamos un tentempié y terminábamos los deberes de divisiones o de ortografía. Esperábamos allí hasta que nuestra madre llamaba para avisarnos de que podíamos ir a su despacho, una llamada que significaba que le faltaban unos diez minutos para dar por concluida la jornada. Apagábamos el televisor y embutíamos los pies como buenamente podíamos en las cangrejeras de plástico para recorrer el tramo como de una manzana que nos separaba del edificio de administración del hospital. Las catalpas salpicaban los amplios jardines y velaban por nosotras mientras nos dirigíamos al despacho de nuestra madre. Mi hermana y yo sabíamos que no debíamos acercarnos a la valla de la residencia de los pacientes, ya que a veces dejaban que estos jugaran al baloncesto fuera, tras tres capas de alambre de espino. De cuando en cuando, sin embargo, yo me permitía mirarlos cuando iba montada en mi bici de tres velocidades de color granate y a veces un enfermo me saludaba al pasar.

Las catalpas son uno de los árboles caducifolios más grandes, con casi veinte metros de altura, y de ellos cuelgan vainas largas que encierran semillas planas y con alas que las ayudan a volar. Debido a las vainas, algunos llaman a las catalpas árbol de los cigarros, árbol de las trompetas o catawba. Las catalpas os pueden ayudar a grabar el aplauso del viento, que hace que sus enormes hojas con forma de corazón choquen las unas con las otras; esas hojas tienen caracolillos, como los de un muchacho travieso de una película de los años cincuenta cuya primera carrera de coches termina con una derrota y batidos derramados. Sin embargo, estas hojas pueden revelarse en un aplauso atronador si hace un día especialmente ventoso. Una catalpa plantada demasiado cerca de una casa es la crónica de una calamidad anunciada, pero tal vez haya quien piense que el peligro no es tan amenazador, puesto que las catalpas también proporcionan buena madera para guitarras. Y ¿quién se atrevería a cuestionar esa canción en las llanuras?

Todas esas canciones atraen a la polilla esfinge, que de una sentada pone alrededor de quinientos huevos de medio milímetro en las hojas de la catalpa. Estas hojas son la única fuente de alimento de la polilla, y si se deja campar a sus anchas a las orugas de la polilla esfinge, pueden defoliar por completo un árbol imponente. Los niños de las llanuras centrales de Estados Unidos saben que vale la pena gastar el dinero en estos gusanos. Las orugas de la polilla esfinge (a las que también se conoce como «chuches de los bagres») son preciados cebos de pesca; los bagres y las percas azules las engullen sin que al parecer sospechen lo más mínimo de que hayan aparecido repentinamente en el agua.

A veces, antes de salir de la casa de la doctora para ir a buscar a nuestra madre, mi hermana y yo nos hacíamos con monedas para la máquina expendedora que había en la antesala de su despacho. En 1986 un brownie de Little Debbie costaba unos preciosos treinta y cinco centavos; preciosos porque la poca paga que nos daban era impredecible, de manera que no podíamos contar con ella para comprarnos un montón de pulseras de goma con la idea de imitar a Madonna o para algún que otro helado al corte de noventa y nueve centavos de Dairy Queen o para ahorrar para otro par de vistosas cangrejeras. En ese condado pequeño y aletargado nos conocían como las hijas de la nueva doctora, pero mi madre se aseguró de que no nos malacostumbráramos, a diferencia de la mayoría de los hijos de sus compañeros, unos niños que tenían seis o siete pares de las últimas zapatillas deportivas de media caña o que ya hablaban de cuál sería su primer deportivo de lujo. De manera que nuestro derroche tenía lugar la tarde esporádica que mi hermana y yo reuníamos el dinero suficiente para compartir un brownie.

Tras saludar a la recepcionista, subir en ascensor unas plantas y pasar por delante de las mesas de billar y la sala de estar de los pacientes, saludábamos a nuestra madre con trocitos de chocolate en la sonrisa. «Las caries, las caries», nos advertía mientras dejaba lo que estuviera haciendo para darnos un abrazo y un beso. Tardé años en atar cabos: su día transcurría intentando ayudar a pacientes que con frecuencia le lanzaban indirectas racistas y amenazas violentas, como «Largo de aquí, amarilla» o «Te voy a estrangular con mis propias manos». No sé cómo podía con las microagresiones de familias que le decían que no entendían su acento, que le hablaban a gritos y despacio, como si mi madre —la mejor de su promoción, la primera doctora de su pequeña aldea del norte de Filipinas— fuese una niña que no se enteraba de nada. Sin embargo, ella siempre mantenía la calma, repitiendo recomendaciones y redactando informes sin perder los estribos.