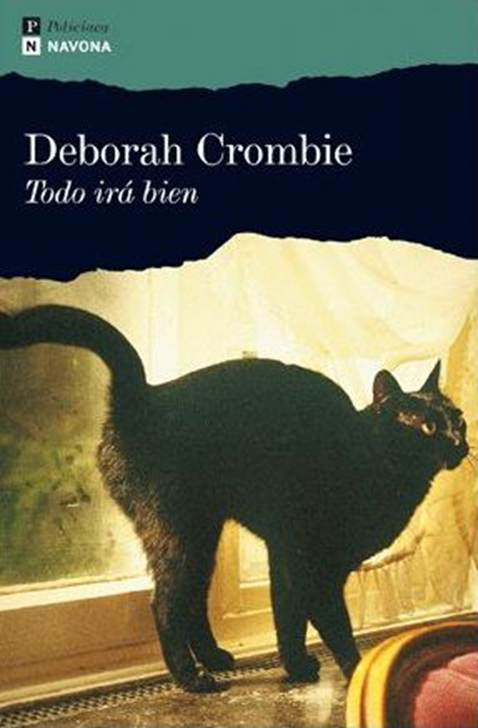

Deborah Crombie

Todo irá bien

Kincaid & James 02

All shall be well

© 1995 by Deborah Darden Crombie

Traducción: Mari Carmen Llerena

Como siempre, quiero dar las gracias a The Every Other Tuesday Night Writers («Los escritores de un martes sí y otro no»): Diane Sullivan, Dale Denton, Jim Evans, Viqui Litman, John Hardie y Aaron Goldblatt. Mi agradecimiento en particular a Terry Mayeux que me dio los ánimos que necesitaba para terminar los últimos capítulos del libro. Me gustaría también expresar mi gratitud a mi editora, Susanne Kirk, y a mi agente, Nancy Yost, por su amistad y su competencia profesional. Sin olvidar, aunque los cite en último lugar, a mis padres, Mary y Charlie Darden, por su apoyo incondicional.

En verdad el pecado es causa de todo este dolor.

Pero todo irá bien, todo irá bien y

todas las cosas sin excepción irán bien.

Juliana of Norwich, siglo xv.

Jasmine Dent apoyó la cabeza sobre la almohada y cerró los ojos. La morfina recubre la mente como el terciopelo de un melocotón, pensó adormilada, y sonrió levemente ante la metáfora. Por un rato flotó entre el sueño y la vigilia, consciente de los sonidos lejanos que entraban por la ventana abierta, así como de la luz del sol que fluía a través de los pies de su cama, pero incapaz de levantarse.

Sus primeros recuerdos eran de calor y polvo, y la prematura calidez de esa tarde de abril conjuraba olores y sonidos que bailaban en su mente como espectros perdidos. Jasmine se preguntó si las lentas, largas horas de su niñez seguirían encerradas en alguna celda de su cerebro, esperando estallar sobre su conciencia con la lucidez que se atribuye a los recuerdos de los moribundos.

Había nacido en la India, en Mayapore, hija de la disolución del Imperio británico. Su padre, un funcionario menor, había transcurrido la guerra en un despacho oscuro. En 1947, optó por quedarse en la India y mantenerse con su pensión del ICS .

De su madre tenía pocos recuerdos. Cinco años después del nacimiento de Jasmine, había dado a luz a Theo y murió tan discretamente como había vivido. No dejó más que una leve fragancia de rosas inglesas que en la mente de Jasmine se mezclaba con el golpe de los postigos al cerrarse y con el zumbido de los insectos.

Un peso suave en la cama devolvió a Jasmine a la conciencia. Levantó la mano y hundió los dedos en el pelo mullido de Sidhi, abrió los ojos para mirarse la mano, las articulaciones nudosas, frágiles puentes de piel y músculos. El cuerpo del gato, una mancha negra sobre la colcha de un rojo anaranjado, vibró contra su cadera.

Al cabo de un rato, Jasmine hizo una última caricia a la lustrosa cabeza del gato y se incorporó con dificultad, sentándose en el borde de la cama, y se palpó automáticamente el catéter del pecho. Instalar una cama de hospital en su salón había eliminado la claustrofobia que había sentido al verse confinada durante largas temporadas en el pequeño dormitorio. Rodeada por sus cosas, con el ventanal abierto sobre el jardín y el sol de la tarde, la reducción de su mundo se le hacía más soportable.

Primero tomaba el té, luego lo que pudiera aprovechar de la comida que le dejaba Meg, y después se acomodaba para pasar la tarde delante de la tele. Un plan con pocos estímulos, que daba el mismo peso a cada acto; era la técnica que había adoptado para llegar al final del día.

Se levantó haciendo palanca sobre la cama y fue arrastrando los pies hasta la cocina, envuelta en los colores brillantes de un caftán indio de seda. Nada de insulsas franelas británicas, aunque ahora los pliegues del caftán le caían como ropa colgada a secar. Algún accidente genético la había dotado de un aspecto más exótico de lo que le correspondía por su parentesco inglés: el cabello y los ojos oscuros y un trazo delicado la habían convertido en objeto de burla entre sus compañeras inglesas de la escuela que habían permanecido en Calcuta. Pero ahora, con el cabello oscuro muy corto y los enormes ojos en el delgado rostro, se la veía delicada, y a pesar de su enfermedad, más joven de lo que era.

Puso la tetera a hervir y se apoyó en la repisa de la ventana, descorrió el pestillo y se asomó al jardín de abajo.

Sus expectativas se cumplieron: el comandante, con las tijeras de podar en mano, patrullaba por el jardín del tamaño de un sello vestido con su uniforme de ancho jersey gris y pantalones de franela, listo para atajar cualquier ramita insubordinada. Levantó la cabeza y saludó con las tijeras. Jasmine le invitó: «¿Una taza de té?». Él asintió y ella volvió junto a los fogones para llevar a cabo, cuidadosamente, el ritual de la preparación del té.

Jasmine sacó los tazones hasta los peldaños que bajaban de su piso al jardín. El comandante vivía en la planta baja y consideraba el jardín como su territorio. Duncan, el vecino de arriba, y ella eran sólo espectadores privilegiados. Las tablas del peldaño superior chocaron contra sus huesos cuando se sentó.

El comandante subió ágilmente y se sentó a su lado, aceptando el tazón con un gruñido.

– Precioso día -dijo, a modo de agradecimiento-. Esperemos que dure. -Dio un sorbo al té, al tiempo que se le escapaba un pequeño silbido entre el bigote-. ¿Ha estado bien hoy?

La miró un momento de reojo y luego volvió a observar la profusión de narcisos y tulipanes.

– Sí -respondió Jasmine con una sonrisa, pues el comandante era un hombre de pocas palabras en cualquier circunstancia. Sus breves comentarios equivalían para él a un monólogo, y aquella pregunta era la única referencia que hacía siempre a su enfermedad. Bebieron en silencio, absorbiendo el calor del té tanto como el del último sol de la tarde que penetraba en sus pieles, hasta que Jasmine dijo:

– Me parece que nunca había visto el jardín tan bonito como esta primavera, comandante. ¿Soy yo, que aprecio las cosas más estos días, o de verdad está más bonito este año?

– ¡Mmmm! -masculló él, hundido en su taza, y se aclaró la garganta para desempeñar la difícil tarea de responder-. Puede ser. El tiempo ha sido favorable. -Frunció las cejas y pasó los dedos por el borde de las tijeras, comprobando que no hubiera óxido-. Aunque los tulipanes casi se han pasado ya.

No iba a permitir que los tulipanes duraran más allá de su apogeo. Al primer pétalo que cayera, el comandante haría rodar cabezas con un misericordioso y rápido tijeretazo.

Jasmine torció la boca al pensarlo: lástima que nadie pudiera hacerle ese favor a ella. Sola, se había echado atrás en la decisión final, no sabía si por cobardía o por valor. Y Meg… había sido demasiado pedírselo a Meg, no había tenido ningún derecho de pedírselo a Meg. Jasmine se preguntó cómo pudo ocurrírsele esta idea.

Hoy Meg había llegado más acongojada aún que de costumbre, con la amplia frente fruncida por el dolor. Jasmine puso todas sus fuerzas en animarla, y todo el rato sintió la ironía de la situación: era ella quien se estaba muriendo, al fin y al cabo, pero era Meg quien necesitaba que la tranquilizara con dosis de paliativos.

No podía explicarle a Meg el cálculo que había hecho, en algún momento, entre quedarse dormida la pasada noche y despertarse esa mañana. Sólo sabía que había cruzado algún meridiano en su rápido progreso hacia la muerte. El dolor había dejado de aterrarla y, con la aceptación, había llegado también la habilidad para soportar y saborear cada momento, además de una extraña y nueva satisfacción.

El sol se hundió detrás de la cuadrada casa victoriana de enfrente, y la piedra perdió el color pasando del oro al gris en un abrir y cerrar de ojos. Jasmine notó el aire helado sobre su piel, y oyó el lejano rumor del tráfico de Rosslyn Hill, prueba de que la vida seguía arremolinándose a su alrededor.

Página siguiente