Capítulo

E sa noche su padre cantó mientras le untaba la medicina en sus piernas. Cantó la canción de los mineros que iban en busca de oro, aquélla que solía cantarle a la madre de Rob. Cuando terminó de aplicarle la medicina y entonar la canción, se aclaró la garganta y dijo:

—A Caroline le encantaba esa canción.

—A mí también —le dijo Rob—. A mí también me gusta.

Su padre se puso de pie.

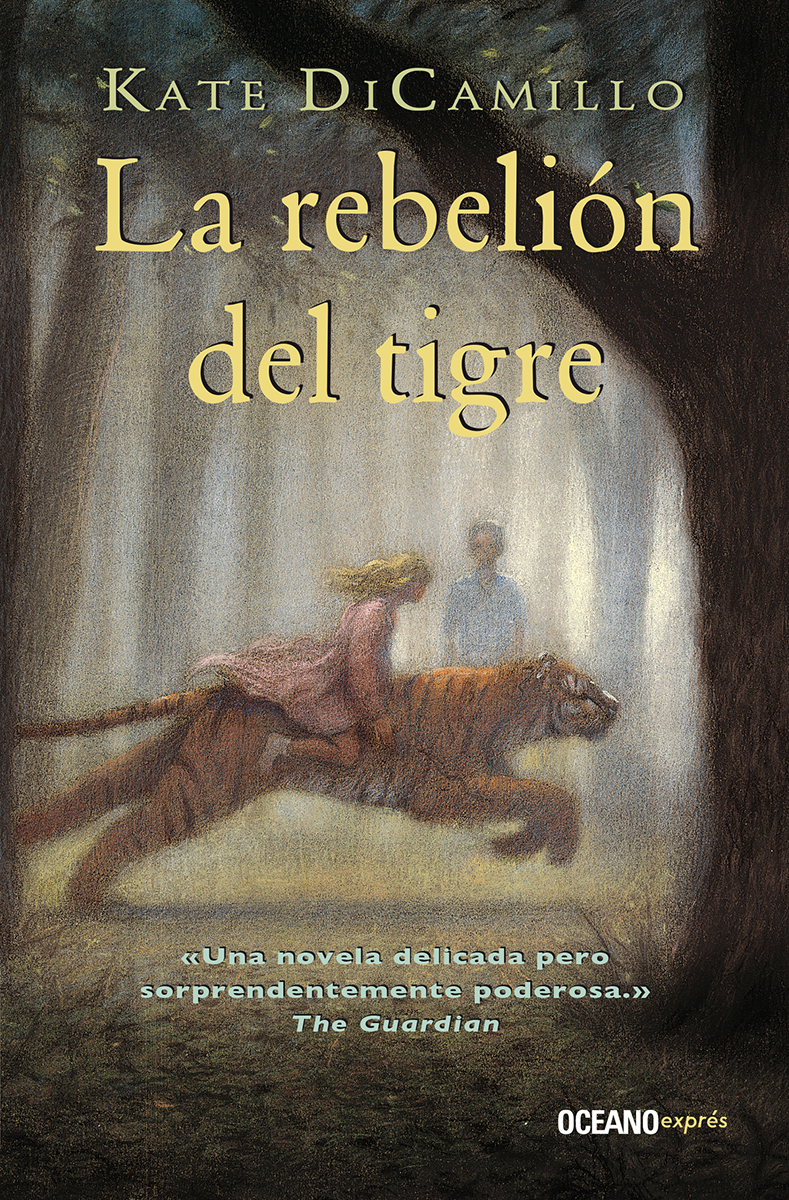

—Tendrás que decirle a Beauchamp que fuiste tú quien dejó escapar al tigre.

—Sí, señor —confirmó Rob.

—Le diré que fui yo quien le disparó, pero a ti te toca admitir que lo dejaste libre.

—Sí, señor —repitió de nuevo Rob.

—Es posible que pierda mi trabajo por esto —dijo su padre.

—Lo sé —confesó Rob. Pero él no tenía miedo. Pensó en las manos temblorosas de Beauchamp. Beauchamp era el cobarde. Ahora él lo sabía—. Pensé decirle que yo estaría dispuesto a trabajar para pagar por lo que he hecho.

—Puedes ofrecerle algún tipo de solución razonable —dijo su padre—, pero eso no significa que vaya a aceptarla. Es imposible hacer predicción alguna con Beauchamp. Aparte de saber que se pondrá furioso.

Rob asintió.

—Y el lunes —continuó su padre—, llamaré a ese director tuyo y le diré que regresarás a la escuela. No voy a hacer el tonto llevándote de médico en médico. Regresarás a la escuela y punto.

—Sí, señor —dijo Rob. No le importaba la idea de volver a la escuela. La escuela era el lugar donde estaría Sixtina.

Su padre se aclaró la garganta:

—Para mí es difícil hablar de tu madre. Nunca hubiera creído que podría extrañar a alguien de la forma en que la extraño a ella. Me duele decir su nombre —inclinó la cabeza y se concentró en poner el tapón en el frasco de la medicina—. Pero lo diré por ti —le dijo él—. Por ti, intentaré hacerlo.

Rob miró las manos de su padre. Eran las manos que habían sostenido el arma que le disparó al tigre. Eran las manos que untaban aquel medicamento en sus piernas. Eran las manos que lo habían sostenido cuando lloró. Eran unas manos complicadas, pensó Rob.

—¿Quieres macarrones con queso para cenar?—le preguntó su padre, mirando a su hijo.

—Eso suena bien —dijo Rob—. Suena realmente bien.

Esa noche, Rob soñó que él y Sixtina estaban en pie junto a la tumba del tigre. Observaban y esperaban. No sabía a qué. Pero entonces vio un aleteo de alas verdes y lo comprendió. Era el pájaro de madera, salvo que ya no estaba hecho de madera, era real. Y el pájaro salió volando de la tumba del tigre, y ellos lo persiguieron, riendo y chocando entre sí. Trataron de atraparlo, pero no pudieron. El pájaro voló cada vez más alto hasta que desapareció en un cielo que tenía la misma apariencia que el techo de la Capilla Sixtina. En su sueño, Rob se quedó allí, mirando el cielo, admirando todas las figuras y los colores, viendo cómo el ave desaparecía entre ellos.

—¿Lo ves? —le dijo Sixtina en su sueño—. Te dije que era como contemplar un espectáculo de fuegos artificiales.

El chico se despertó sonriendo, mirando el techo de la habitación del motel.

—¿Adivina qué sucede? —le preguntó su padre desde el exterior.

—¿Qué? —dijo Rob en respuesta.

—No hay ni una nube en el cielo —dijo su padre—, eso es lo que sucede.

Rob asintió. Se recostó sobre la cama y observó el sol asomándose a través de su cortina. Pensó en Sixtina y en el tigre que quería tallar para ella. Pensó en qué tipo de madera utilizaría y cuán grande haría la figura. Pensaba en lo feliz que se pondría Sixtina cuando lo viera.

Se recostó sobre la cama y pensó en el futuro, y más allá de su ventana, el pequeño astro neón del Estrella de Kentucky subía y bajaba, subía y bajaba, compitiendo valerosamente con la luz del sol de la mañana.

Capítulo

E sa mañana, después de haber descubierto al tigre, Rob se situó bajo el letrero del motel Estrella de Kentucky y esperó a que llegara el autobús de la escuela, como lo habría hecho cualquier otro día. El letrero del Estrella de Kentucky estaba formado por una estrella de neón de color amarillo que subía y bajaba sobre una silueta de neón azul con la forma del estado de Kentucky. A Rob le gustaba el letrero; le hacía albergar una tenue pero permanente sensación de que le traería buena suerte.

Encontrar al tigre había sido un golpe de suerte, él lo sabía. Había salido al bosque que hay detrás del motel Estrella de Kentucky, y se había internado en él sin estar realmente en busca de nada, tan sólo pasaba el rato con la esperanza de quizá perderse o ser comido por un oso y así no tener que ir a la escuela nunca más. Fue entonces cuando vio la vieja estación de servicio de Beauchamp, toda tapiada y medio derruida. Junto a ella había una jaula, y dentro de la jaula, aunque resulte imposible de creer, había un tigre, un auténtico y enorme tigre que deambulaba de un lado a otro sin cesar. Era de color naranja y dorado, y tan brillante que era como mirar al mismo sol, molesto, dentro de una jaula.

Ocurrió en las primeras horas de la mañana en las que parecía que fuera a llover; al igual que todos los días durante casi dos semanas. El cielo estaba gris, y el aire espeso y en calma. La niebla abrazaba el suelo. Para Rob parecía como si el tigre fuera un truco de magia surgido de la niebla. Estaba tan sorprendido por su descubrimiento, tan estupefacto, que se quedó en pie y lo contempló. Pero sólo durante un minuto; tuvo miedo de mirar al tigre demasiado tiempo, miedo de que el tigre desapareciera. Lo observó fijamente, y luego se dio media vuelta y corrió hacia el bosque, de vuelta al motel Estrella de Kentucky. Y durante todo el camino de regreso a casa, mientras su cerebro ponía en duda lo que había visto, su corazón le susurraba una rotunda verdad con cada latido: Ti-gre. Ti-gre. Ti-gre.

Eso era en lo que Rob pensaba mientras permanecía bajo el letrero del Estrella de Kentucky y esperaba el autobús. El tigre. No pensaba en el salpullido de sus piernas, en las ampollas rojas que le irritaban y serpenteaban hasta sus zapatos. Su padre le dijo que sería menos probable que le picaran si no pensaba en ello.

Y no pensaba en su madre. No había pensado en ella desde la mañana del funeral, la mañana en la que no había podido dejar de llorar con grandes y jadeantes sollozos que lastimaban su pecho y su estómago. Al mirarlo, su padre, que estaba de pie junto a él, también había comenzado a llorar.

Ese día ambos estaban vestidos con trajes. El traje de su padre le quedaba demasiado pequeño. Y cuando abofeteó a Rob para que dejara de llorar, se abrió un agujero bajo la manga de su saco.

—No hay ninguna razón para llorar —le dijo su padre después—. El llanto no hará que regrese.

Habían pasado seis meses desde ese día, seis meses desde que él y su padre se habían trasladado de Jacksonville a Lister, y Rob no había llorado desde entonces, ni una sola vez.