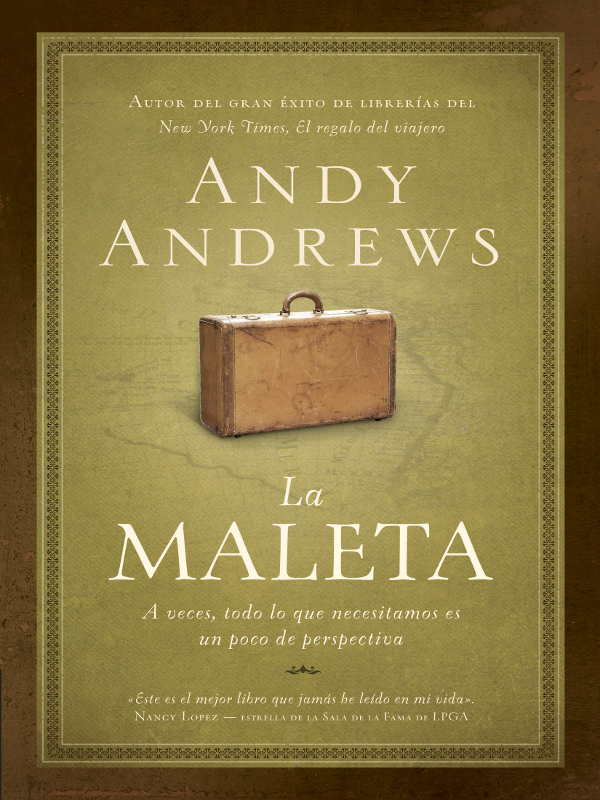

La

MALETA

La

MALETA

A veces, todo lo que necesitamos

es un poco de perspectiva

ANDY

ANDREWS

© 2009 por Grupo Nelson®

Publicado en Nashville, Tennessee, Estados Unidos de América.

Grupo Nelson, Inc. es una subsidiaria que pertenece

completamente a Thomas Nelson, Inc.

Grupo Nelson es una marca registrada de Thomas Nelson, Inc.

www.gruponelson.com

Título en inglés: The Noticer

© 2009 por Andy Andrews

Publicado por Thomas Nelson, Inc.

Todos los derechos reservados. Ninguna porción de este libro podrá ser reproducida, almacenada en algún sistema de recuperación, o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio —mecánicos, fotocopias, grabación u otro— excepto por citas breves en revistas impresas, sin la autorización previa por escrito de la editorial.

Traducción: Lesvia Kelly

Adaptación del diseño al español: www.Blomerus.org

Diseño del paquete original: © 2008 por Thomas Nelson, Inc.

Diseño de la portada: Jared McDaniel, Studio430.com

Imagen de la tapa: © iStock

Fotografía del autor: Peter Nash, PeterNashPortraits.com

ISBN: 978-1-60255-286-9

Impreso en Estados Unidos de América

09 10 11 12 13 14 BTY 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Dedicado a Polly… mi esposa, mi amiga, mi amor…

mi observadora.

Contents

SU NOMBRE ERA JONES. AL MENOS, ASí ES COMO YO LE LLAMABA. No «señor» Jones... sólo Jones. Él me llamaba «jovencito» o «hijo». Y rara vez le escuché llamar a alguna otra persona por nombre tampoco. Siempre era jovencito o jovencita, niño o hijo.

Él era un hombre viejo, pero con la clase de vejez que es difícil de cuantificar. ¿Tenía sesenta y cinco u ochenta —o ciento ochenta años de edad? Y cada vez que lo veía, él tenía cerca una maleta vieja de color café.

¿Yo? Yo tenía 23 años cuando lo vi por primera vez. Él me tendió la mano, y por alguna razón, le tendí la mía. Mirando hacia atrás a ese momento, pienso que el acto en sí fue un pequeño milagro. En cualquier otro tiempo, y con cualquier otra persona, al considerar mis circunstancias, me hubiera encogido de miedo o hubiera empezado a tirar puñetazos.

Yo había estado llorando y me imagino que él me oyó. Mis llantos no eran de esos sollozos amortiguados de soledad o gemidos de malestar —aunque ciertamente estaba solo e incómodo— sino que eran un gemido angustioso que un hombre sólo suelta cuando está seguro de que no hay nadie a su alrededor que pueda escucharle. Y yo estaba seguro. Equivocado, obviamente, pero seguro. Al menos tan seguro como alguien que se hubiera quedado a dormir otra noche debajo de un muelle, pudiera estar.

Mi madre había fallecido de cáncer unos cuantos años atrás, un evento trágico que fue empeorado poco después por mi padre, quien, por no haber usado su cinturón de seguridad, siguió a mi madre al más allá por medio de un accidente automovilístico, que de otro modo hubiera podido sobrevivir.

Una cuestionable decisión tras otra, durante la confusa secuela de lo que vi como «mi abandono», luego de un par de años me hallé en la Costa del Golfo, sin hogar, sin auto, o medios financieros para obtener ni lo uno ni lo otro. Yo trabajaba —mayormente limpiando pescado en los muelles o vendiendo cebo a los turistas— y me bañaba en la playa o nadando en la piscina de uno de los hoteles hasta quedar limpio.

Si se ponía frío, siempre había un garaje abierto en una de las tantas casas de verano vacías que estaban alrededor de la playa. Pronto aprendí que la gente rica (cualquiera que fuera dueño de una casa de verano), a menudo tenía una refrigeradora o una congeladora extra funcionando en el garaje. Estas no sólo eran excelentes recursos de comida expirada y de bebidas, sino que además trabajaban casi igual que un calentador si me acostaba cerca del aire caliente que salía por debajo.

Sin embargo, la mayoría de las noches, prefería estar en mi «hogar» debajo del muelle del parque estatal del Golfo. Excavé un hoyo grande y lo allané justo hasta donde el concreto se unía con la arena. Imagínate un cobertizo monstruoso, espacioso, completamente fuera de la vista, y tan seco como cualquier cosa que está en la playa. Allí dejaba las pocas pertenencias que poseía —en su mayor parte, aparejos de pesca, camisetas y pantalones cortos— muchas veces por varios días seguidos y nunca me las robaron. Honestamente, no pensaba que alguien supiese que dormía allí —y por eso me sorprendí tanto cuando alcé la cabeza y vi a Jones.

—Ven acá, hijo —me dijo—, extendiéndome la mano—. Ven hacia la luz.

Caminé hacia él arrastrando los pies y agarrando su mano derecha con la mía, y entré relajadamente hacia el suave resplandor irradiado por las lámparas de vapor de sodio que estaban encima del muelle.

Jones no era un hombre grande —medía menos de seis pies— pero tampoco era pequeño. Su cabello blanco estaba peinado hacia atrás. Lo tenía muy largo, pero se lo había cepillado y alisado cuidadosamente con los dedos. Sus ojos parecían brillar aun a través de la luz atenuada. Eran claros, de color azul cristal, enmarcados por una cara llena de arrugas. Aunque él vestía unos pantalones vaqueros, una camiseta blanca y unas sandalias, el viejo tenía una apariencia majestuosa —sin embargo, aun ahora admito que probablemente no es una palabra que alguien usaría para describir a un hombre de unos cinco pies y nueve pulgadas de estatura, que estaba debajo de un muelle, durante la noche.

Mientras te describo a Jones, debo decirte de una vez por todas que nunca supe si él era un hombre negro o blanco. No estoy seguro de que esto sea más importante que el darte una idea de cómo era él, pero nunca le pregunté ni decidí si su piel de color café con leche era producto de sus genes o por vivir siempre al aire libre. En todo caso, era de color café, más o menos.

—¿Estabas llorando por algo en particular? —me preguntó—. ¿Tal vez por alguien en particular?

Sí, pensé. Por mí. Yo soy el «alguien en particular».

—¿Me viene a robar? —le pregunté en voz alta. Fue una pregunta extraña. Me imagino que fue una evidencia mayor del nivel de desconfianza que le tenía a todo y a todos en ese tiempo.

El viejo levantó las cejas. Asomándose hacia la oscuridad de donde yo acababa de salir, empezó a reírse.

—¿Robarte a ti? No sé… ¿tienes algunos muebles o una televisión allá dentro que no vi?

No le respondí. Podría ser que bajé la cabeza. Por alguna razón, su intento de hacer un chiste me hizo sentir peor. No parecía que eso le importaba.

Me dio un puñetazo juguetonamente en el brazo.

—No te pongas así, jovencito —me dijo él—. Primero que todo, tú eres un pie y medio más alto que yo, así que no, no voy a robarte nada. Segundo… hay un beneficio de no ser dueño de un montón de cosas.

Lo miré sin comprender, así que continuó:

—Tú estás a salvo. No sólo es que no te voy a robar, sino que ninguna otra persona tampoco lo hará. ¡No tienes nada que te podamos robar!

Él hizo una pausa, dándose cuenta de que todavía yo no me estaba riendo. De hecho, todo lo contrario, me estaba enojando.

El viejo cambió de enfoque.

—Oye Andy, si te prometo que no te voy a robar, ¿podría tomar uno de los refrescos de Coca-Cola que tienes metidos allá atrás? Señaló detrás de mí. Lo miré asombrado.

—¿Sí? ¿No? —me dijo él—. ¿Por favor?

—¿Cómo supo mi nombre? —le pregunté.

—Por cierto, puedes llamarme Jones.

—Bueno, ¿pero cómo es que supo mi nombre? ¿Y cómo sabía si tenía o no refrescos de Coca-Cola aquí abajo?

Página siguiente