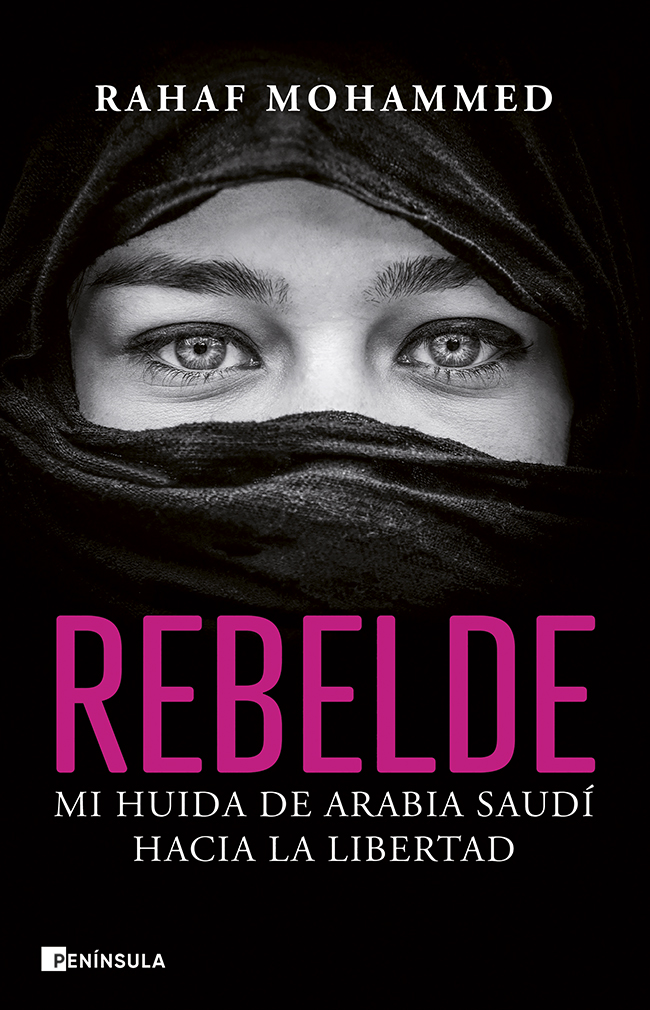

Rahaf Mohammed apostó por la libertad y la consiguió. El 5 de enero de 2019, después de tres años de planificación, logró huir de su familia y dejar atrás Arabia Saudí para empezar una nueva vida lejos de los abusos y maltratos a los que era sometida por su condición de mujer y lesbiana.

En sus memorias, ofrece una mirada íntima e inédita sobre la terrible realidad de la vida como mujer en uno de los países más conservadores y misóginos del mundo, donde las niñas se crían en un sistema represivo que las somete al control legal de los tutores masculinos. Este libro es un grito de desesperación y de rebeldía contra la hipocresía de un sistema patriarcal en su máxima expresión.

1

La huida

31 de diciembre de 2018

Lo único que me separaba de la libertad era un trayecto en coche. Hacía más de un año que estaba lista, esperando el momento adecuado para escapar. Tenía dieciocho años y me aterraba que mi meticuloso plan fracasara. Pero mi corazón se rebelaba en contra del omnipresente terror y la crueldad de las leyes y tradiciones ancestrales que oprimen y en ocasiones también matan a las chicas como yo en Arabia Saudí. Y me sentía eufórica cuando imaginaba mi vida lejos de allí.

Llevaba encima el teléfono, pero mi pasaporte lo tenía mi hermano mayor. Era crucial hacerme con él y esconderlo para poder usarlo cuando llegara el momento. Yo intentaba comportarme con normalidad, como una hija responsable que hace la maleta para irse de vacaciones, intentando apaciguar los embates de la ansiedad mientras observaba desde mi habitación cómo mi familia se preparaba para partir y después nos sentábamos a comer juntos antes de emprender viaje.

Íbamos a la ciudad de Kuwait, un viaje de diez horas en coche desde Hail, donde vivíamos, para pasar una semana de vacaciones en familia visitando a unos parientes. Era la oportunidad que había esperado para llevar a cabo mi plan. Allí sentada, viendo a mis hermanos llevar las maletas al coche, sentí una mezcla de tristeza e impaciencia. Estaba dividida entre el deseo de abrazar a mis hermanos, algo que, de hecho, está prohibido porque se considera un acto sexual, y la esperanza de que nada se interpusiera en mi plan de huida.

Las paredes que me rodeaban estaban vacías, nada en ellas indicaba que una mujer joven habitaba aquel cuarto. En aquella estricta sociedad no era halal, admisible, que las paredes de tu habitación lucieran símbolos de vida. Lo contrario se denomina haram, que significa prohibido. Recuerdo que me quitaron el osito de peluche que tenía sobre la cama cuando era pequeña porque era haram, solo el Profeta puede ser imaginado en una fotografía o figura. Mis viejos dibujos de personas y animales fueron confiscados, porque se considera que cualquier cosa que tenga alma compite con el Profeta y, por lo tanto, es haram. Había libros de texto y libretas por todas partes, que me recordaban que acababa de terminar mi primer semestre en la Universidad de Hail a la que ya no regresaría. Me senté en la cama a contemplar mi vida de chica saudí que quería a su familia pero que no podía soportar el terrible mantra de «las chicas no pueden» que le repetían con convicción; la hija y hermana rebelde que se alejaba por culpa de una mezcla tóxica de contradicciones culturales.

En el colegio me enseñaron que Arabia Saudí era la envidia de todo el mundo; el mejor país y el más rico, el que tiene más petróleo; un país que exige a sus ciudadanos que realicen la hach, la peregrinación a La Meca, al menos una vez en la vida para reafirmar el sentido de su existencia en este mundo. Ya de niña me preguntaba por qué el petróleo, los complejos turísticos y las peregrinaciones hacían que el resto del mundo quisiera vivir aquí. Y siempre me molestó que, por el simple hecho de completar la hach, cualquiera pudiera ser perdonado por todo lo que hubiera hecho en su vida, aunque fuera pegar a su mujer o asesinar a un desconocido.

Mi mirada infantil se había alimentado de otros aspectos de la vida saudí: las montañas cercanas a nuestra casa, que nos invitaban a visitarlas con las cestas de pícnic para dar agradables paseos; los inacabables desiertos en perpetuo cambio, que siempre despertaban mi imaginación, con sus dunas sinuosas, que pasaban del frío beige al rojo ardiente a la salida y la puesta de sol. Cuando mi familia iba de noche al desierto, normalmente para huir del sofocante calor estival, jugábamos al escondite en la oscuridad, esforzándonos por caminar sobre la arena blanda, cazando conejos y jerbos (un roedor del desierto) y persiguiéndonos sin preocuparnos por nada más. Hacíamos carreras y el ganador se llevaba un premio. Cantábamos, recitábamos poemas y bailábamos una danza tradicional llamada ardah, que está reservada a los hombres, pero que bailábamos con nuestros hermanos por diversión. Y nuestros padres siempre nos contaban historias distintas de las que nos contaban en el colegio. Algunas trataban sobre la dinastía Rashid, que gobernaba en esta región antes de que la familia Saúd los asesinara y se hiciera con el poder; otras eran sobre la historia de nuestro pueblo y la capacidad de los nómadas beduinos para subsistir en el desierto con la comida imprescindible y llevando una vida sencilla. Pero las historias que más nos gustaban eran las que hablaban de amor, de cuando eran jóvenes. Compartir viejas historias es lo que mantiene unida a una familia; nunca nos cansábamos de oír hablar del pasado. Yo sabía que estábamos creando recuerdos preciosos.

Sin embargo, desde pequeña, también era consciente de las muchas contradicciones de mi tierra natal. Aunque el paisaje se compone en su mayoría de tonos de beige y blanco, con parches de verde cerca de los oasis de agua, y montañas con salientes rocosos y árboles, los colores cálidos y suaves de Arabia Saudí contrastan duramente con la imagen de cuerpos envueltos en sacos negros paseando por sus senderos. Las mujeres y las niñas de más de doce años van cubiertas para evitar que cualquier hombre pose su mirada en las formas de su cuerpo. De hecho, en mi familia, yo tuve que empezar a lucir abaya, una especie de vestido negro amplio y recto que cubre todo el cuerpo desde los hombros, a los nueve años, y