Agradecimientos

Para todos los muchachos que no lograron salir con vida, y sobre todo para Jock, por sus habilidades culinarias con lo poquito de más que podía yo aportar a la cazuela. Y para Rose, por hacer que mi vida como prisionero fuera un poco más soportable. Pero sobre todo para mi mujer, Brenda, que me animó en la escritura de este libro. Por los cuidados y atenciones incondicionales que me ha dispensado a lo largo de nuestro matrimonio y sobre todo en los últimos ocho años, cuando me ha fallado la salud. Sin ella no seguiría aquí ahora para contar esta historia.

Brenda, este libro es para ti.

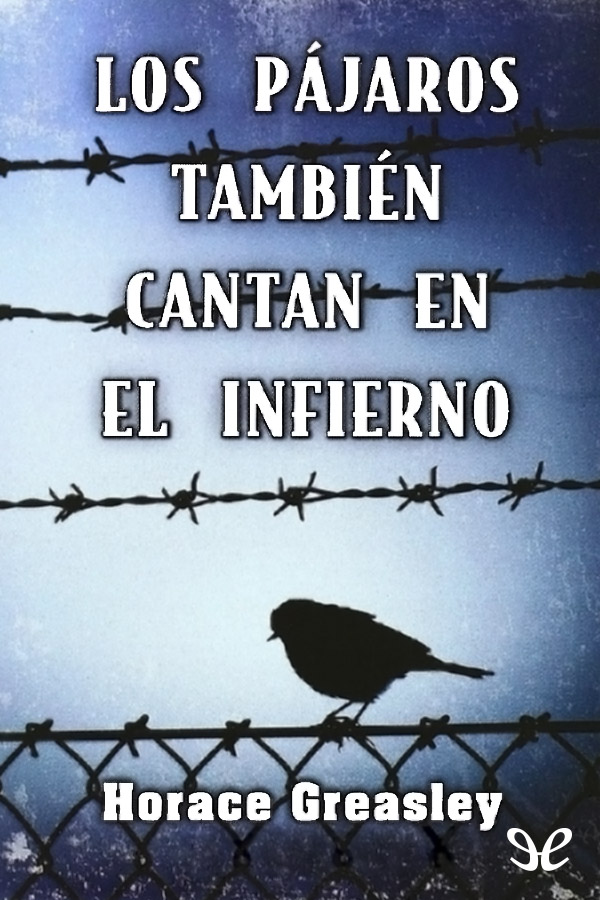

Jim Greasley es un joven soldado británico confinado en un campo de prisioneros de los alemanes en Silesia, durante la Segunda Guerra Mundial. Jim está decidido a sobrevivir a las crueldades y a la degradación a la que le someten sus captores. Pero además se ha enamorado.

Su obsesión por Rosa, una joven intérprete que trabaja en el campo, hará que ponga en riesgo su vida una y otra vez. Una obsesión sólo comparable con su empeño de luchar precisamente contra la patria de la mujer a la que ama y, al mismo tiempo, salvar a sus compañeros de desgracia.

Los pájaros también cantan en el infierno es una historia real, relatada como la más apasionante de las novelas. Una historia sobre el bien y el mal, sobre el deseo y la esperanza, sobre el heroísmo y el poder del amor.

Horace Greasley

Los pájaros también cantan en el infierno

ePub r1.2

Maki 13.05.14

Título original: Do the birds still sing in hell?

Horace Greasley, 2008

Traducción: Eduardo Iriarte Goñi

Editor digital: Maki

ePub base r1.1

HORACE GREASLEY. Horace «Jim» Greasley ( 1918-2010 ) fue uno de los primeros jóvenes británicos que se unieron a las filas durante la Segunda Guerra Mundial. Hecho prisionero en 1940, permaneció durante cinco años en distintos campos hasta su liberación en 1945. Emigró a España, y en la primavera de 2008, cuando Horace contaba con 89 años, cumplió el deseo de su vida: contar en un libro su extraordinaria experiencia. Se tituló: Los pájaros también cantan en el infierno. Ken Scott, que participó como escritor colaborador (ghostwritter en inglés), dijo que él sólo ponía sus manos al servicio de Horace para escribir el libro, pues éste sufría de artritis extrema.

Greasley tuvo dos hijos con su primera esposa Kathleen, Stephen y Lesley. Se casó con su segunda esposa Brenda en 1975 y se trasladó a España, donde permaneció hasta su muerte a la edad de 91 años.

PREFACIO

En la primavera de 2008 accedí a regañadientes a reunirme con un anciano caballero. Tenía ochenta y nueve años. Yo intentaba desesperadamente acabar mi tercer libro y tenía otros dos proyectos en marcha. Me informaron de que un exprisionero de guerra quería escribir sus memorias de la Segunda Guerra Mundial. «Oh, no —le dije a mi mujer—, otra historia de guerra, no».

Fue un hombre llamado Filly Bullock quien nos presentó en Alfaz del Pi, un pueblo de la Costa Blanca española, un día de marzo insólitamente caluroso. Filly me había advertido que estaba a punto de toparme con la mejor historia jamás contada sobre la Segunda Guerra Mundial.

Yo aposté para mis adentros hasta el último dólar a que no sería así. Éste veterano no sabe lo ocupado que estoy, pensé, y de todas maneras tiene ochenta y nueve años. ¿Por qué demonios ha esperado hasta ahora para plantearse escribir este libro?

Me senté en la cuidada sala de estar de Horace Greasley mientras su mujer, Brenda, traía el café. Hablaré con él diez minutos, decidí, y lo rechazaré con delicadeza. Además, ¿qué hacía yo allí? Soy un autor de ficción. Había chapoteado en las memorias de un parlamentario no muy famoso ni muy interesante, desde luego, pero el libro no llegó a publicarse. No tenía experiencia de ninguna clase en la escritura de esta clase de libros a título de negro. No sabía nada al respecto, ni siquiera sabría por dónde empezar.

Estuve con Horace más de dos horas mientras me relataba su historia resumida, tomando primero varias tazas de café para luego pasarme a la cerveza. (Horace prefería la ginebra). Permanecí boquiabierto mientras el viejo soldado me narraba las dramáticas circunstancias de su desafortunada captura, los horrores de una marcha letal y un viaje en tren en el que caían muertos cada pocas horas prisioneros aliados. La historia no había hecho más que empezar.

Escuché hablar a Horace Jim Greasley.

Horace relató cómo estuvo a punto de morir en el primer campo y luego me contó su primer encuentro con Rose en el segundo campo. Hubo una atracción mutua instantánea entre la joven intérprete alemana y el prisionero demacrado. En cuestión de días estarían manteniendo relaciones sexuales en un mugriento banco en los talleres de perforación, delante de las narices de los guardias alemanes. No fue amor a primera vista; para eso hizo falta buena parte de un año. De hecho, en el momento exacto en que descubrió lo mucho que le importaba Rose y cuánto la quería, los alemanes lo transfirieron a otro campo.

Quedó desolado. Fue entonces cuanto Horace me dijo que lo mejor no había hecho más que empezar. Me relató entre suaves susurros durante casi una hora sus días en el tercer campo de Freiwaldau en la Silesia polaca.

Yo guardé silencio. El libro ya empezaba a tomar forma en mi cabeza mientras luchaba con desesperación por sofocar la necesidad de sacar el bolígrafo y ponerme a garabatear allí mismo. ¿Por qué esperar casi setenta años para escribir el libro? ¿Por qué yo? ¿Cómo se encontraba de salud? Escribir un libro puede llevar un año. ¿Podrá aguantarlo?

No formulé esas preguntas porque no quería oír ninguna respuesta que no me gustara. Accedí a intentarlo. Durante cinco meses escuché a Horace narrar la mejor historia sobre fugas jamás contada. Pensé en mi juventud, en las grandes historias sobre Colditz y, naturalmente, en La gran evasión, con Steve McQueen. El relato de Horace Greasley en los campos de prisioneros de guerra deja esas historias a la altura del barro.

Lo que hace de este libro un relato más asombroso todavía es que hasta el último detalle es cierto. Intenté exagerar a veces tomándome ciertas licencias poéticas. Horace no lo permitió; en realidad, no era necesario. Las palabras de este libro no son las de Ken Scott, negro, sino las palabras de Horace Greasley, exprisionero de guerra. Ahora no puede escribir a mano ni a máquina debido a una grave artritis. No es mío el mérito de este libro; me he limitado a hacer las veces de sus dedos.

La memoria a largo plazo y la atención al detalle de Horace son admirables. A veces revivir la brutalidad sufrida a manos de sus captores alemanes lo llevaba a las lágrimas. Yo seguía su ejemplo: es una de mis debilidades. En mi caso, las lágrimas son contagiosas.

Me gustaría creer que este libro ha ayudado en cierta manera a restañar los horrores que Horace sufrió durante la guerra. En más de una ocasión me ha dicho que este libro es para sus compañeros de cautiverio, los hombres que sufrieron a manos de sus congéneres.

La experiencia de escribir este libro ha enriquecido mi vida. Conocer a un hombre como Horace y oír lo que sufrió ha sido una cura de humildad. Dudo que mi generación hubiera podido apechugar con las experiencias que afrontaron estos hombres. Les conté algunas de sus historias a mis hijos, Callum, de nueve años, y Emily, de doce. Quedaron fascinados y escucharon, a veces con incredulidad, mientras les hablaba del sufrimiento de los prisioneros y de los actos brutales y despiadados cometidos por la humanidad. Creo que es importante que no olvidemos nunca el sufrimiento que padece un individuo común y corriente durante la guerra y recordemos que Horace fue uno de los afortunados que regresaron a casa.