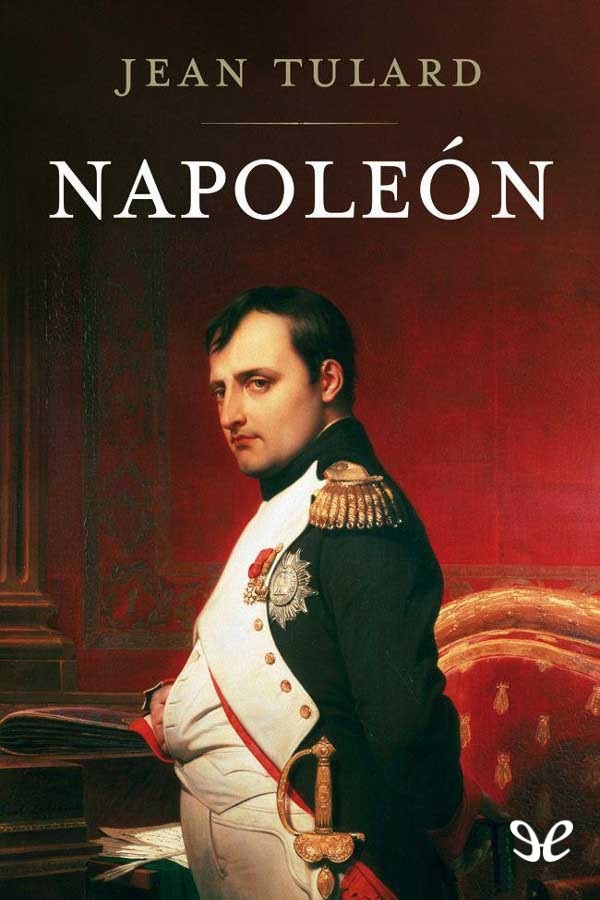

Jean Tulard, que ha dedicado cerca de medio siglo a la investigación de la historia de Napoleón y de su época, ha sintetizado su labor en esta magistral biografía del Emperador, considerada ya como un clásico. La obra de Tulard tiene la singular característica de combinar dos enfoques distintos. Es, por una parte, una narración ágil, clara y estimulante, pensada para el lector habitual de una biografía literaria. Pero cuenta además con unos complementos que la enriquecen con todo el caudal de la erudición; y por un apartado de «debates abiertos», en que se resumen las discusiones que los investigadores mantienen sobre algunos puntos de la vida y la actuación de Napoleón: sobre sus ideas políticas y religiosas, sobre la muerte del duque de Enghien o sobre las causas que explican su derrota en Rusia, entre otros muchos aspectos dudosos o enigmáticos.

Jean Tulard

Napoleón

ePub r1.0

bigbang951 27.04.15

Título original: Napoléon ou Le Mythe du Sauveur

Jean Tulard, 1996

Traducción: Jordi Terré

Editor digital: bigbang951

ePub base r1.2

JEAN TULARD (París, Francia, 1933). Profesor universitario e historiador francés. Es uno de los mayores especialistas franceses sobre Napoléon Bonaparte y sobre la época napoleónica. Es director de estudios en la Escuela Práctica de Altos Estudios desde 1965, profesor desde 1981 de la Universidad de la Sorbona y del Instituto de Estudios Políticos de París, y presidente de la Sociedad de la Historia de París y de «Ile-de-France» (1973-1977). También fue presidente (entre 1974-1999) y después presidente de honor (desde 1999) del Instituto Napoléon, y miembro del Consejo de Administración de la Cinemateca Francesa.

Es miembro de la Academia de las Ciencias Morales y Políticas desde el 16 de mayo de 1994, elegido en la sección de Historia y Geografía, en la butaca de Roland Mousnier, habiendo presidido la academia en 2005. Asimismo ha participado en más de veinte obras, como autor único, como autor colaborador o como director de publicación.

Introducción

LA ELECCIÓN

Lo que profetiza Mozart, unos años antes de su muerte, cuando, al final de La Flauta Mágica, las tropas de Sarastro derrotan a las legiones de la Reina de la Noche en el templo del Sol, es la victoria de la «Ilustración» sobre el oscurantismo. Nos encontramos en 1791, la Revolución francesa acaba de estallar, pero el éxito de la «Ilustración» sigue siendo incierto.

Diez años más tarde, cuando por fin se estrena la obra de Mozart en París, el triunfo de las nuevas ideas parece más consolidado; pero, de entre el público que aplaudió La Flauta transformada en los Misterios de Isis, con libreto de Morel y arreglos de Lachnith, ¿cuántos espectadores reconocieron en Sarastro el rostro del general Bonaparte convertido en el Primer Cónsul de la República y el último baluarte de las conquistas revolucionarias?.

Conjunción inesperada de un individuo y de un cambio político. Por un lado, un oficial soñador y distraído al servicio de una monarquía a la que sirve como mercenario, una mentalidad de exiliado, una tendencia suicida, un hastío paseado de cuartel en cuartel. Por otro, la Revolución, o quizá las Revoluciones, si se tienen en cuenta la diversidad de los objetivos perseguidos. Como observó Chateaubriand, son los nobles quienes asestaron los primeros golpes al viejo edificio monárquico. Aprovechando la crisis financiera de la realeza, intentaron poner en tela de juicio los principios del absolutismo. Ese era el objetivo asignado, más o menos abiertamente, a la reunión de los Estados Generales. El desagravio de la Fronda, el final de las humillaciones políticas y el retorno a las leyes fundamentales que invocaba ya el cardenal de Retz en sus Memorias y luego Fénelon en sus últimas obras, era eso lo que deseaba en el fondo de sí misma la nobleza liberal detrás de las grandes palabras inspiradas por los filósofos leídos demasiado apresuradamente, la guerra de Independencia de Estados Unidos, en la que habían participado generosamente un La Fayette y un Noailles, o los panfletos de un marginal como el conde de Antraigues. El Catorce de Julio y el Gran Miedo barrieron las ilusiones. Una vez abierta imprudentemente la caja de Pandora, la antigua nobleza se vio engullida, se suprimieron los títulos, se abolieron los derechos feudales y se confiscaron las propiedades.

Y es que otra sublevación había tomado el relevo. A la Fronda le sucedió la Jacquerie. Estos movimientos desordenados de campesinos, antaño abocados al aplastamiento, abarcaron de nuevo gran parte de Francia y adoptaron un carácter original. De la revuelta anárquica se pasó a la revolución. Se produjo una toma de conciencia. Los cahiers de doléances [«cuadernos de quejas y reclamaciones»] formularon objetivos precisos: el final del régimen feudal y la apropiación del suelo. La revisión de los títulos de propiedad, emprendida por una nobleza cada vez más endeudada, desempeñó un papel catalizador. En cambio, no existieron consignas políticas. Uno se subleva contra el señor, no contra el rey, a pesar del gravamen de los impuestos y la dureza de las faenas. Fue una revolución pronto apaciguada: los decretos que abolieron el feudalismo en la noche del 4 de agosto, la venta de los bienes de la Iglesia, el alza de los precios que devaluaban los arrendamientos y la subida ―más lenta, es cierto― del salario de los jornaleros en numerosas regiones, transformaron al campesinado francés, o al menos a una parte, en una masa conservadora, interesada en las conquistas revolucionarias, desde luego, pero que nutrirá pronto los batallones encargados de aplastar las insurrecciones proletarias del siglo XIX.

El rey habría podido utilizar al campesinado contra sus nobles rebeldes, pero habría tenido que ocupar el trono un Luis XI o un Luis XIV. Luis XVI carecía de autoridad sin la excusa del escéptico o del juerguista. Otros se beneficiaron de la confusión de las zonas rurales: los burgueses o, al menos, una vez más, un sector de la burguesía. Los rentistas, los propietarios de cargos, el gran negocio portuario y el comercio de lujo padecieron terriblemente. La banca se aterró, y limitó sus operaciones. Los más audaces suelen ser los más modestos, en los confines de la pequeña burguesía. ¿Cómo no recordar al señor Grandet?

Cuando la República francesa puso en venta, en el distrito de Saumur, los bienes del clero, el tonelero, que por entonces tenía cuarenta años, acababa de casarse con la hija de un rico comerciante en maderas. Grandet, provisto de su fortuna líquida, y de la dote de su mujer, unos dos mil luises de oro, se fue a la capital del distrito y allí obtuvo, gracias a los doscientos luises dobles que su suegro ofreció al feroz republicano que se encargaba de la venta de los territorios nacionales, por un pedazo de pan, legalmente, si no legítimamente, los viñedos más hermosos de la comarca, una antigua abadía y unas cuantas alquerías. Políticamente, protegió a los antiguos nobles e impidió con todo su poder la venta de los bienes de los emigrados; comercialmente, abasteció a los ejércitos republicanos con uno o dos mil toneles de vino blanco e hizo que le pagaran con unos soberbios prados que pertenecían a un convento de monjas y que se habían reservado para un último lote. En tiempos del Consulado, el gentilhombre Grandet se convirtió en alcalde, administró con prudencia y vendimió aún mejor; en la época del Imperio, se le llamó señor Grandet.