Introducción. El inicio de una aventura asombrosa

— ¿Ve usted algo?

— Sí, cosas maravillosas.

Este escueto diálogo entre Lord Carnarvon y Howard Carter, en el momento en que este último observaba por primera vez el interior de la tumba de Tutankamón tras más tres mil años de oscuridad, condensa en esas pocas palabras muchos años de trabajo y de búsqueda. De arduo trabajo excavando bajo el inmisericorde sol egipcio, y de intensa búsqueda de los vestigios que esa antiquísima civilización, hija del Nilo, dejó esparcidos por todos los rincones del país. Búsqueda que pronto se concretó en el intento de localizar a un esquivo y casi desconocido faraón, un rey para muchos insignificante, pero que se convirtió de la noche a la mañana en el más conocido de los soberanos de Egipto; y el descubrimiento de su tumba en uno de los mayores éxitos de la arqueología mundial de todos los tiempos y, sin duda, el más reconocido por el gran público.

Pero para llegar a este momento, ciertamente histórico, con el que iniciamos esta obra, hubo de recorrerse un camino largo plagado de incertidumbres, contratiempos y momentos de desánimo, superados solo gracias a la férrea voluntad de seguir adelante y el carácter combativo que distinguía a Cárter.

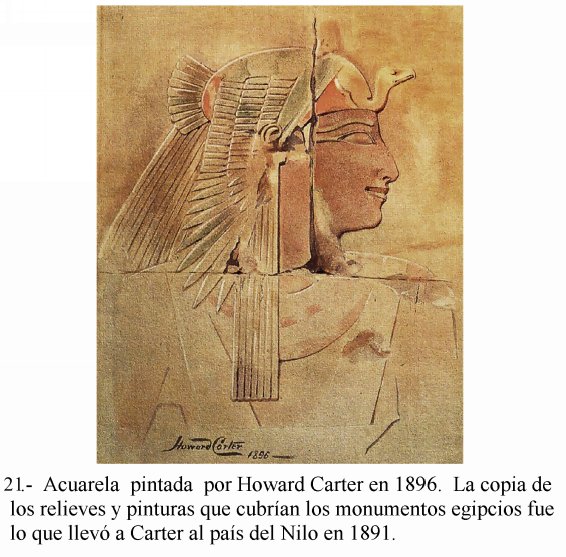

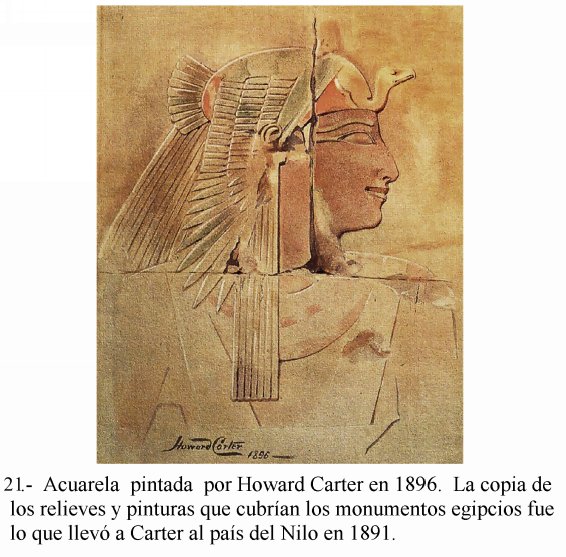

Podemos comenzar nuestra historia bastante antes de aquel 26 de noviembre de 1922, en concreto en 1891. Ese año el joven Cárter, que en parte había aprendido y en parte heredado de su padre una notable habilidad para el dibujo y la pintura, deja su Inglaterra natal y viaja a Egipto con solo 17 años, contratado por la Egypt Exploration Fund a través del egiptólogo Percy Newberry, para copiar los bajorrelieves e inscripciones de diversos monumentos de Beni Hasan y El-Bersha. En realidad, su primer contacto con las antigüedades egipcias era algo anterior, ya que había tenido la oportunidad de dibujar la colección de un rico terrateniente de Norfolk, Lord Amherst. Ya en Egipto pudo, además, trabajar durante unos años con eminentes egiptólogos como Flinders Petrie, que excavaba en El Amarna, o Edouard Neville, que hacía lo propio en Deir el Bahari. De ellos aprendió las técnicas de excavación, ya que Cárter carecía de cualquier formación académica relacionada con la arqueología o la historia, pero también conoció de primera mano la gestión de los medios materiales y humanos que se movilizaban en estos trabajos, y que muchas veces causaban más quebraderos de cabeza que la propia excavación.

Carter adquiere pronto prestigio con sus dibujos, muy superiores en calidad a los que realizaban otros colegas, ya que él no se limitaba al calcado de los relieves y pinturas, sino que los copiaba con una técnica impecable.

Su buen hacer y la recomendación de Neville llevan a que Gaston Maspero, en aquellos momentos jefe del Servicio de Antigüedades Egipcias, lo nombrara en 1899 Inspector General de Monumentos del Alto Egipto, cargo que en 1904 permuta por el de Inspector del Bajo Egipto.

Durante su periodo en Deir el Bahari sucedió un episodio que influiría decisivamente en la forma de trabajar de Carter. En una ocasión la zona sufrió una fuerte tormenta, cuando al día siguiente se dirigía a ese templo a comprobar los posibles daños, su caballo introdujo la pata en un agujero. Tras inspeccionarlo Carter creyó que estaba ante una posible tumba, pero esta se encontraba fuera del área de su concesión, con lo que no pudo excavarla. Cuando poco después consiguió su cargo de inspector decidió excavar el lugar y, efectivamente, encontró una tumba (la que desde entonces se conoce como la Tumba del caballo) que conservaba un sarcófago, una estatua envuelta con telas y varios recipientes, pero lo que realmente le intrigó fue un pozo cerrado que él consideró que llevaría a una cámara funeraria intacta. Organizó una apertura oficial, con la asistencia de diversas autoridades, pero cuando abrieron el pozo solo encontraron algunas vasijas y barcos votivos. Este patinazo hizo que Carter se volviera más prudente, como demostraría en sus actuaciones futuras.

Desde sus nuevos cargos se empleó a fondo en la investigación y protección del rico patrimonio egipcio, lo que le causó no pocas contrariedades, como las acusaciones de favoritismo y tráfico de antigüedades.

Uno de los problemas más importantes surgió como consecuencia del descubrimiento de la tumba de Amenofis II en el Valle de los Reyes, realizado por el arqueólogo francés Victor Loret en 1898. En la tumba había otras doce momias además de la del titular, y la mayoría se trasladaron al Museo de El Cairo pero, por decisión de Carter, se dejó en la tumba la momia de Amenofis y otras tres, entonces anónimas. Pero en 1902 la tumba fue asaltada por ladrones, que erróneamente creyeron que el rey aún conservaba sus joyas. Afortunadamente, aunque la momia fue sacada del sarcófago y tirada por el suelo, no sufrió ningún daño. Aún así, este hecho fue aprovechado por algunos para criticar la gestión de Carter.

Pero el incidente más grave fue provocado por un grupo de turistas franceses que, en estado de embriaguez, había causado serios desmanes en el Serapeum de Menfis y se enfrentaron a los guardas que les recriminaron su actitud. Cárter no pudo por menos que ponerse del lado de los vigilantes, a los que incluso dio luz verde para defenderse utilizando la fuerza contra los turistas borrachos, que recibieron algún que otro palo. Pero estos, con dinero e influencias, exigieron ante su consulado una disculpa formal. Carter no se disculpó, y aunque sus superiores seguían confiando en él, la situación se fue enrareciendo, con lo que finalmente renunció a su cargo en 1905.

Vemos aquí como los caprichos del destino juegan a veces un importante papel en el devenir de la historia. Si unos maleducados turistas no hubieran montado un escándalo en el Serapeum, nuestro hombre habría continuado con su trabajo en Sakkara, quizá escalando a posiciones administrativas de mayor responsabilidad, pero en vez de ello se vio, de la noche a la mañana, sin trabajo y ante un futuro incierto.

En vez de volver a Gran Bretaña, Carter prefirió quedarse en Egipto, donde sus habilidades artísticas le permitieron ganarse la vida pintando bellas acuarelas de monumentos y paisajes que luego vendía a los turistas. Además, sus contactos y conocimientos le permitieron participar activamente en el negocio del comercio de antigüedades, aunque su situación económica distaba mucho de ser boyante.

A pesar de los problemas, Gaston Maspero seguía apreciando a aquel joven impetuoso en el que reconocía sobradas virtudes, así que cuando un adinerado noble inglés se presentó buscando a alguien que excavara para él, Maspero no dudó en recomendarle a Cárter.

Como habrán adivinado, ese rico británico no era otro que Lord Carnarvon. Su nombre completo era George Edward Stanhope Molyneux Herbert, quinto conde de Carnarvon, y con solo 23 años había heredado una enorme fortuna a la muerte de su padre. Como otros muchos de su posición, uno de sus principales problemas era encontrar un modo de luchar contra el tedio que suponía tener la vida resuelta desde la cuna. Pero a diferencia de la mayoría, nuestro hombre tenía otras inquietudes, sentía pasión por el arte y las antigüedades, con lo que ya desde sus años en el Trinity College de Cambridge coleccionaba pinturas y grabados antiguos. Era un entusiasta deportista y habilidoso jinete y celebró la recepción de su herencia dando la vuelta al mundo en un velero.

Por aquellos años nacía un deporte que lo sedujo desde el principio: el automovilismo, entonces un nuevo capricho solo apto para ricos, que eran los únicos que podían permitirse aquellas costosas máquinas. Él, además, fue uno de los primeros de su país en sucumbir a los hechizos del automóvil, ya que el suyo fue el tercero de estos vehículos que circuló por las carreteras de Gran Bretaña con licencia. Se apasionó por la velocidad, y eso casi le costó la vida.