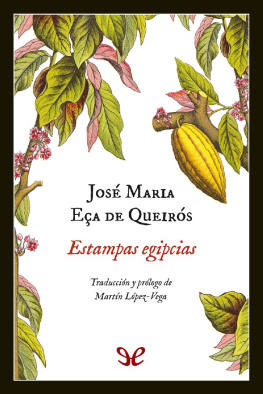

Título original: Echos de Pariz

José Maria Eça de Queirós, 1905

Traducción: Javier Coca Senande y Raquel Rodríguez Aguilera

Editor digital: IbnKhaldun

ePub base r1.2

Introducción

El 24 de julio de 1880, el periódico brasileño Gazeta de Noticias insertaba la siguiente nota de redacción: «Tenemos la satisfacción de publicar hoy la primera carta del eminente escritor portugués señor Eça de Queiroz, que ha accedido a la invitación que le hicimos para que fuera nuestro corresponsal en Londres». La Gazeta de Noticias, periódico fundado por Ferreira de Araujo en 1875, pronto se destacó por la colaboración de grandes escritores nacionales (como Machado de Assis, Raúl Pompeia y Eduardo Prado) y extranjeros, entre ellos los portugueses Oliveira Martins, Ramalho Ortigão y el propio Eça de Queiroz.

Esta colaboración comienza mientras Eça ejerce de cónsul en Bristol (1878-1888) . A este período pertenecen las dos primeras crónicas de Ecos de París, «esos ecos con que se hace la historia». En 1888 es trasladado al consulado de París, donde pasarán tres años sin que envíe una sola línea a la Gazeta. En 1892 reanudará con regularidad sus colaboraciones.

La intención de sus crónicas era la de ofrecer, de manera amena y divertida, una visión del panorama científico, literario, artístico y, sobre todo, social de Londres y más tarde de París. No se trata de meros escritos políticos. Sus ecos tratan de los asuntos más diversos: desde la política internacional hasta la moda, desde el anarquismo a los problemas del transporte público en París, sin olvidar la crítica literaria y estética ni la sátira costumbrista. Su punto de apoyo es siempre la observación y la intuición, y la conciencia del papel que las multitudes anónimas representan en el desarrollo de los acontecimientos sociales. Lo que le interesa no es la prueba documental, el dato erudito, sino el ambiente, la atmósfera, el escenario, el conjunto de circunstancias que acompañan un suceso. Ante todo, Eça de Queiroz es un artista, un novelista de primer orden con todos los sentidos alerta ante el espectáculo del mundo, y como él mismo nos dice: «El mejor espectáculo para el hombre, será siempre el propio hombre».

El 16 de agosto de 1900 fallecía Eça de Queiroz en su casa de Neuilly. El día 24 la Gazeta de Noticias dedicaba toda una página en homenaje al genial escritor portugués, donde Machado de Assis escribía: «Lo que había comenzado con la desconfianza, terminó con la admiración».

Los Ecos de París son un documento del mayor interés que cubre una faceta del novelista luso hasta hoy ignorada por el público de lengua castellana. Eça es un peregrino de amplia cultura, que domina como nadie los recursos de la ironía.

NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN

Para la traducción hemos seguido el texto de la edición portuguesa de 1905, Echos de Pariz, Porto, Livraria Chardron, que hemos cotejado después con la edición de 2001, Cartas de París, Lisboa, Livros do Brasil, con texto establecido por Helena Cidade Moura. Corregimos sin indicación alguna, excepto en el caso del castellano, las erratas que hemos podido observar en la transcripción de algunas palabras y nombres propios no portugueses.

Conservamos sin traducir los numerosos galicismos, anglicismos, italianismos y germanismos de que hace uso el autor, respetando la cursiva, aunque se trate de voces tan comunes hoy a nuestra lengua como élite, sport, dilettante, ghetto, sandwichs o fjords… Pensamos que era necesario conservar esa elegante aura cosmopolita y hacerse cargo de la época de introducción de muchos extranjerismos, paralela, en numerosas ocasiones, a su penetración en la lengua de Galdós, Clarín y otros contemporáneos españoles de Eça.

También mantenemos algunos usos gráficos peculiares, como el empleo de mayúsculas y de letra cursiva que el autor usaba para subrayar determinadas palabras y expresiones.

Javier Coca y Raquel R. Aguilera

I

París y Londres. El aniversario de la Comuna. Flaubert

No diré yo, como Lord Beaconsfield, que «en el mundo sólo son verdaderamente interesantes París y Londres, y que todo lo demás es paisaje». No es fácil imaginarse a Roma como un nido balanceándose en la rama de un olmo, o ver en el movimiento social de Alemania sólo un fresco regato que va cantando entre los altos prados.

No puede negarse, sin embargo, que la multitud contemporánea se inclina por esta opinión del romántico autor de Tancredo y de la guerra de Afganistán: nada ve en el universo más digno de ser estudiado y gozado que la sociedad, esa criatura tan deslumbrante y tan indefinida que puede comprender desde las creaciones del arte hasta los menus de los restaurantes, desde la opinión de las gacetas hasta el lujo de las libreas. Y, en consecuencia, corre a observar la sociedad, a penetrarse de ella, donde ésta es más original, más compleja, más rica, más pintoresca, más llena de acontecimientos: en París y en Londres. Al resto de la tierra sólo le pide escenarios naturales, reliquias artísticas, trajes típicos y arquitectura…

En Roma contempla los ornamentos del pasado: el Coliseo y el Papa; en Madrid sólo le interesan los Velázquez y los toros; nadie viaja a Suiza para estudiar la constitución federal o la sociedad ginebrina, sino para pasmarse ante los Alpes. Así pues, para la turba humana, más impresionable que crítica, el mundo aparece como un decorado montado en torno a París y Londres, una curiosidad escenográfica que se mira un instante, para fijar después toda la atención en la tragicomedia social que palpita en el centro.

Esto es una superchería. Pero si, realmente, el mundo fuera tan sólo un paisaje accesorio, la devoción burguesa por París y Londres, residencias privilegiadas de la humanidad creadora, estaría justificada; porque, a decir verdad, todo el interés del universo reside en la vida y en su lucha, en su pasión y en sus ceremonias, en su ideal y en su realidad. El sol, naciendo tras las pirámides, sobre el dorado desierto de Libia, compone un prodigioso escenario; el valle del Caos, en los Pirineos, es de una grandeza exuberante; pero todos estos espectáculos serán siempre infinitamente menos interesantes que una simple comedia de celos, ocurrida en un quinto piso. Porque ¿qué tenemos en común el Monte Blanco y yo? Sin embargo, las alegrías amorosas de mi vecino o las lágrimas de su tristeza son como la consecuencia visible de mis propias sensaciones.

El gran Dickens, delante de los Alpes o de los palacios de Venecia, se ponía a pensar con nostalgia en las tristes calles de Londres, en un murmullo al atardecer, o en el placer de descubrir las expresiones de ansiedad, triunfo o dolor en los rostros de los que pasan, iluminados por la viva luz de gas de los comercios. Y es que el mejor espectáculo para el hombre será siempre el propio hombre.

Si sobre la tierra sólo hubiera fachadas de catedrales o volcanes llameantes, la tierra nos parecería tan insípida como la luna, o —aunque esto sea tal vez exagerado— como la propia Lisboa. Por más cantarinas que sean las aguas corrientes, por más fresco y umbroso que se extienda el valle, el paisaje resulta intolerable si le falta la nota humana —delgado humo de chimenea o pared resplandeciente al sol— que revele la presencia de un pecho, de un corazón vivo.

Pero la verdad es que, fuera de París y de Londres, también hay humanidad. San Petersburgo no es sólo un festón de nieve sobre la nieve; Berlín no es un bosque con una población de seiscientos mil castaños; incluso en Lisboa se encuentra, de vez en cuando, un hombre. ¡Qué más da! El mundo persiste en considerar a esa humanidad de Berlín, de Lisboa o de San Petersburgo como mero accesorio decorativo, como a ese árabe diminuto que los fotógrafos colocan siempre al lado de las ruinas de Palmira, o como a esos pastores vestidos con un harapo de púrpura que en los cuadros del siglo XVII adornan los paisajes ideales.

Página siguiente