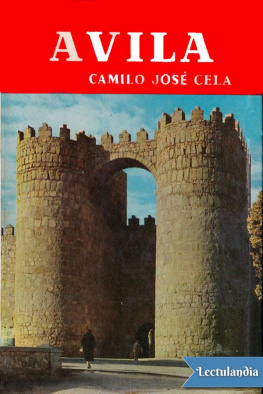

BARCELONA

A dos amigos barcelonís (*): Gustavo Camps, mi cicerone, y Joaquim Vellvé, mi boticario. Por aquello de que més val un bon amic que cent parents.

(*) Sé bien que barceloní, plural barcelonís, es voz castellana no recogida por los diccionarios; todo es cuestión de paciencia, ya lo harán. No es la primera vez que la escribo o la digo, y pienso que su formación, quizá arabizante, sobre eufónica es correcta y, en todo caso, castellanización del catalán barceloní, barcelonins. (N. del A.)

Ahora toca pasearse Barcelona, la próvida y rica — mesa de Barcelona, pan por persona—, la de la mar alegre, la tierra jocunda, el aire claro... Sí, Don Quijote supo que las señas propicias se criaban por esta linde archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades y, en sitio y en belleza, única. Cervantes afinó su diagnóstico de Barcelona. El Petrarca, en trance de cantar el armonioso, el bello pecho de Laura, no llegó a tanto y suspiró en galante verso de soneto:

Ove alberga onestate e cortesia.

Tampoco falta quien piense que en aquellas palabras hay reminiscencias de este endecasílabo, lo que no es infeliz muestra, de cierto, del amor que sintiera Cervantes por la ciudad.

Pinta hoy el recuento de los oros de Barcelona, entre la mar de Ulises y el monte que dicen Tibidabo —esport i çiutadania —, la ventana de Europa, el troquel del modernismo, la saludable espiga democrática —Barcelona, cap i casal de Catalunya— donde los hijos del señor Esteve se hacen melómanos y coleccionistas de arte, y para caminarla, un pie tras el otro pie y los ojos de par en par abiertos y avisados para la sorpresa, nuestro hombre se lava los ojos y los pies del alma en las limpias aguas de su errabundo corazón que, a veces, quisiera ver tan elemental y diáfano como una gota de rocío.

Por el mundo adelante hay muchas Barcelonas: una en el Valle de Oro, en tierras de Lugo; otra a la sombra de Bunyola, en la isla de Mallorca; cuatro en Francia; la séptima en Inglaterra; la octava en Sicilia de Pozzo di Gotto; aún otras dos en las islas Filipinas; dos más en Colombia y otras tantas en Bolivia y en el Brasil; diez más en Venezuela y una en el Ecuador y otra en Puerto Rico. Total, veintiocho y, probablemente, alguna más trasconejada por los recovecos de la geografía, esa ciencia confusa.

La Barcelona de la que, en este trance, se ha de hablar es la del Principado, la cantada por los bucólicos poetas del industrialismo: Quan a la falda et miro, de Montjuic seguda, / m’apar veure’t als braços d’Alcides gegantí, / qui per guardar sa filla, del seu costat nascuda, / en serra transformant-se, s’hagués quedat ací.

No se sabe bien que Mosén Cinto, pese a ser duro de tobillo, escalara el Montjuic, pero, en todo caso, ahí quedaron sus versos cantando, heroicos y elegíacos, a la gran Barcelona, la famosa entrada de España de Lope de Vega.

El librillo que sigue aspira a ser, según costumbre, un florilegio honesto, sentimental y callejero, escrito —al menos en el propósito — con la palabra a bote pronto y la memoria un sí es no es entornada sobre los vuelos y los cueros del alma. En castellano, a quien escribe al dictado se le dice amanuense. Pues bien: al amanuense que escribió estas páginas al dictado de su corazón, no le ha venido mal el ser gallego y periférico para mejor entender los nada misteriosos esguinces de este caserío abigarrado, tumultuario y prepotente, pero también sencillo, luminoso y con la clave a flor de su rosada piel tradicional. Que lo haya podido conseguir, o no, ya no es cosa de su intención, sino de la suerte en el lance y del talento que Dios haya podido darle o quitarle. Y el talento y la suerte, si preconizables y deseables, en ningún caso pueden ser exigibles. ¡Ojalá lo fueran!

"EL PUNTO MÁS ALTO DE LA ANTIGUA BARCELONA"

Por detrás de la catedral, mismo donde la silenciosa y umbría calle del Paradís dobla en ángulo recto, hay una losa que señala "el punto más alto de la antigua Barcelona". A la antigua Barcelona, antes se le llamaba barrio de la catedral —y antes aún, Mons Taber— y ahora se le dice barrio gótico, que queda más culto y turístico. El barrio gótico empezó por ser ibérico, continuó en romano, siguió en godo, fue musulmán, pasó a carolingio y, entreverado de judío, tuvo su apogeo histórico con los doce condes de Barcelona, los trece reyes de Aragón pertenecientes a la casa de Barcelona y los cuatro Trastámaras; a principios del siglo XVI la historia volvió grupas a estas ilustres piedras y el barrio ya no levantó cabeza hasta cuatrocientos años más tarde. Los judíos se instalaron en Barcelona en tiempos de los romanos, en el Call, donde llegaron a rezar en dos sinagogas; en su cementerio se encontró una sortija de oro con la palabra Astruga, quizá nombre de mujer y quizá deseo de bienaventuranza; Estruch, Estruga y Estrugo son apellidos hoy frecuentes, y bona o mala astrugància o astrugança vale por buena o mala suerte, aunque astrugància astrugança no puedan caminar solas; astruguea significó buena suerte.

Para Cicerón, la historia es testimonio del tiempo, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y reflejo de la antigüedad; también es, con harta frecuencia, sarta de despropósitos, nómina de minúsculas venganzas, inventario de caprichos, centón de rapiñas y monótono y aburrido vocerío.

La romana Pia Favencia Barcino desbordó el Mons Taber —fundado frente a la autóctona Laye— y, quizás en el siglo IV y escarmentada de cobrar candela, se fortificó; novecientos años andando, Jaime I levantó sus murallas y los cristianos —que propendían al ahorro— apoyaron sus casas en los recios muros que un día fueron romanos e imperiales; así, con esa especie de casual vendaje que les pusieron, se conservaron hasta que en parte fueron destapados y aireados. Paños de estas murallas quedan ahora en las calles de Murallas Romanas y de Tapinería, en la casa Canonja y en las plazas Nueva y de Berenguer el Grande, con la estatua ecuestre del conde, obra de José Llimona, en su jardín en el que los pájaros cantan en los cipreses y verdea el mirto de la sabiduría.

Los paganos —que es nombre de catequesis y de significado difícil e impreciso— levantaron en el Paradís el mayor templo de la ciudad, que se cambió más tarde por un jardín deleitoso y, a lo que parece, paradisíaco. En el codo que forma la calle del Paradís, una vieja rueda de molino incrustada en el pavimento marca el punto más elevado de la ciudad de entonces. En ese preciso lugar —y en un caserón gótico, penumbroso y cargado de historia, que guarda tres columnas del templo de Augusto que la gente prefiere llamar de Hércules — tiene ahora su sede el Centro Excursionista de Cataluña, benemérita institución a la que tanto debe la cultura de este país. Por la calle que dobla se llega a la plaza de San Jaime, encrucijada de las dos principales vías de los romanos: Cardo, que ahora se llama calle de la Ciudad hacia un lado y del Obispo hacia el otro, y Decumano, que ahora es Call para arriba y Libretería para abajo. Cardo, en latín, puede significar límite o senda; también fue el nombre de una ciudad de la España ulterior, pero ésta cae muy lejos de Cataluña. Decimanus o decumanus se le decía al cobrador del diezmo y al soldado de la legión décima. La ibérica Laye del Montjuic, que acuñó en su moneda la misteriosa palabra Layesken, que no se sabe lo que significa, se fue encogiendo ante la romana Barcino del Mons Taber, nombres acerca de los que hay más dudas que certezas. Sobre Taber no se hacen ni conjeturas; puede que sea mejor así. La leyenda de que Barcelona fue la barca nona que envió Hércules en socorro de Troya no pasa de ser una bella licencia poética; su etimología púnica es infundada, y el querer derivar su nombre del de Amílcar Barca, está bien como broma heroica, pero tampoco puede admitirse. Barcino es quizá producto de un prefijo átono prerromano, relativamente frecuente en la península: Barca, Barceda, Barcela, Barcella, Bárcena, Bárcenas, Barcenilla, Barcia, Bárcina, Bárzena, son topónimos de cuna tan incierta como vetusta; hay quien supone que bajo ellos laten muy bucólicas nociones: henil, gavilla de cereal, choza, establo, nava. Sea lo que fuere, lo que sí puede asegurarse es que el nombre de Barcelona no es de la semana pasada.