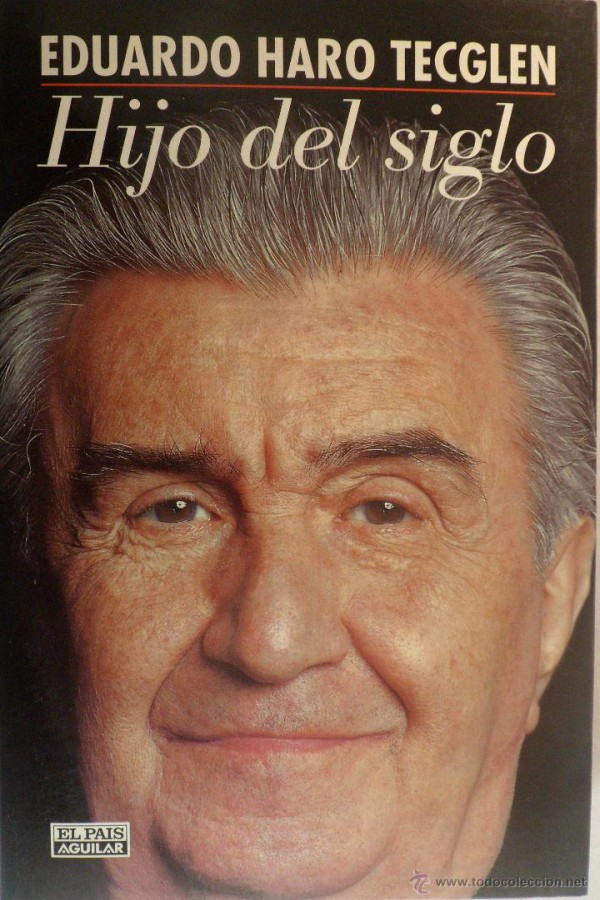

Eduardo Haro Tecglen realiza en esta nueva entrega de sus memorias un recorrido intimista por la historia del siglo XX en España, marcada por los grandes acontecimientos políticos de la República, la Guerra Civil, la dictadura y la vuelta a la democracia. Entresacando de su anecdotario particular las claves para comprender mejor este convulsionado siglo, Tecglen se adentra también en sí mismo y relata los singulares acontecimientos que marcaron su vida: su estancia en Tánger, sus breves encuentros con Franco, la muerte de sus hijos, sus desilusiones políticas, su vida en París y su regreso a España. Haro Tecglen revive un tiempo y unos nombres convocando, a modo de crónica, a quienes compartieron con él la aventura de intentar cambiar el mundo de la España más gris.

©1998, Haro Tecglen, Eduardo

Editorial: Grupo Santillana

ISBN: 9788403599284

Generado con: QualityEbook v0.84

Eduardo Haro Tecglen

Hijo del Siglo

© 1998, Eduardo Haro Tecglen

© De esta edición:

1998, Grupo Santillana de Ediciones, S. A.

Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara S. A.

ISBN: 84 − 03 − 599285 − 5

Depósito legal: M-l 1.063 − 1998

Índice

CRÓNICA

Hijo del siglo

El lobo ya ha cazado

Apagad las antorchas

Crónica

“NO hagas ruido, que tu padre está escribiendo la crónica”. Mi padre era el escritor en un despacho renacimiento español, con un enorme tintero de cristal continuamente renovado para que la tinta no se secase, no hiciese grumos. La palabra “crónica” tenía para mí un carácter sagrado: la casa tenía que quedar silenciosa y tranquila para que pudiese ser escrita la crónica. Mi padre tenía una letra bellísima y personal: su padre, mi abuelo Dulcino, era calígrafo de fama, y había conseguido de su hijo esa escritura clara y elegante. No pudo conmigo: yo ya fui de máquina de escribir. La letra escrita formaba parte de la estética del escritor. Todos buscamos una estética. He visto escritores que encargaban el papel a Finlandia, otros a Venecia.

Mi padre escribía en cuartillas satinadas. El folio o la holandesa no daban la medida de su página manuscrita: era un espacio demasiado abierto. Ahora la cuartilla no tiene uso, y al papel largo le llamamos A-4. Las cuartillas eran el único papel en mi redacción de Informaciones; pero era la posguerra, y se hacían cuartillas de posteta: cortadas de los restos de bobinas para la rotativa. Los diccionarios no recogen, ni los prontuarios de tipografía, esta acepción de la palabra posteta; pero allí la empleábamos. Posteta, posguerra: el papel era grumoso, reciclado de esparto, de viejos trapos, de alpargatas de obrero. Las plumillas se enganchaban en las estacas alisadas de su abominable superficie. Víctor de la Serna, el director, tenía otras, también satinadas, y hacía sus surcos con una letra caligráfica. Era un esteta: un estilista, se decía entonces, y se aplicaba sobre todo a personas como Azorín, como Gabriel Miró.

En ese momento, mi padre escribía sobre papel higiénico, que era el único del que disponía en las prisiones por donde le llevaban: Ciudad Rodrigo, Pastrana. Hacía así las crónicas que nunca se publicarían: estampas, imágenes de la cárcel, miradas o vidas de los otros presos. Luego lo destruyó todo: lo que escribió en esos días largos y amargos que se iban haciendo años y años, en el patio de los penados envueltos en mantas, bajo la geometría levísima de las cigüeñas anidadas que se iban y volvían con sus estaciones; y también lo escrito que tenía guardado en casa, y los recortes cuidadosamente pegados —esos sí, en folios— de las crónicas publicadas. No quiso dejar nada detrás de él: su vida de escritor había terminado. No dijo nada a nadie: se destruyó en silencio. Un día fui a buscar algo que quería releer, y ya no estaba: ni nada. Aún escribía papeles alimenticios: traducciones de diálogos de películas cuyo doblaje dirigía él mismo, en los estudios de Hugo Donarelli. Y las papeletas para la Real Academia Española, que le había encargado Pemán. Ahora se están informatizando los millones de papeletas que se guardaron desde otros siglos: me pregunto qué será de las manuscritas —quizá el fuego: la culminación de lo que él destruyó, los últimos surcos de su escritura— entre las que estarán las que caligrafió mi padre. Que era un cronista.

La palabra “crónica”, escrita bajo el título de este libro, es un homenaje al escritor que se encerraba en su despacho, abría la carpeta negra, reposaba en el forro de raso verde el mazo de cuartillas blanquísimas y suaves, y con la escogida plumilla del calígrafo escribía, arriba, la palabra “Crónica”, el epígrafe con el que se publicaban en su periódico, La Libertad: un título audaz, decimonónico y prohibido luego. Abajo los libertarios, los librepensadores, los libertaristas.

Todos los que escribían, trabajaban allí, fueron privados de libertad, o saltaron al exilio, o se escondieron, o vivieron en la miseria, privados de su trabajo. Un episodio que forma parte de la crónica general de España.

“Crónica” no tiene otro sentido: es la obra del cronos, del tiempo. Se escribe sobre el día; y los días hacen el año, la vida. El siglo, o casi siglo, que empieza en mis recuerdos de antes del nacimiento (¿se puede decir eso?) y avanzan hasta lo que ha de venir (aunque no venga nunca). La crónica es una “historia en la que se observa el orden de los tiempos”: misteriosa acepción. ¿Tienen un orden los tiempos, como se les observa? Es también “un artículo de actualidad”; y la actualidad es un fragmento de tiempo. En el diccionario Claves se pone un ejemplo, al que me acojo: “En una crónica se cuenta algo de lo que se ha visto y se permiten comentarios personales”: parece que es lo de mi padre, lo mío.

Bajo un libro anterior, El niño republicano, a cuya manera está hecho éste, puse la palabra “narración”: se contaba, también, un tiempo que vi, que viví o que comenté y pasó. O por el que pasé como pude. En todo caso evito la palabra “memorias” y mucho más la palabra “recuerdos”, porque me parecen demasiado elevadas: La memoria inventa, arregla, modifica, actualiza el pasado. Escribo sobre lo que pasó, y lo escribo desde hoy, como lo siento hoy y como corresponde a la textura que tengo hoy. Con unos recuerdos: están deteriorados. Escribo sobre notas ya escritas, sobre otros escritos anteriores; a veces los tomo enteros para que sean más auténticos, para que tengan la textura del momento en que fueron escritos. Hay párrafos o segmentos que han sido escritos después de haber entregado el primer original; otros vienen de años pasados. Si algún lector del libro anterior encuentra en éste líneas, o quizá algún párrafo, o una docena de palabras que han emigrado hasta aquí, que sepa que no han caído por error, o por el ordenador y su propia memoria extraviada: será porque esas cuatro líneas o veinte palabras están dentro de otro contexto, alimentan otros párrafos, se nutren ellas. No soy el primero es decir que escribo con trozos, con restos, con esquirlas de otras cosas: creo que los existencialistas franceses ya lo descubrieron. Y antes. El propio Musset, que fue probablemente el primero que escribió la frase “hijo del siglo” —Confesiones de un hijo del siglo—, que luego hemos usado todos, contaba ya la historia del hombre que quería hacer una casa nueva con el material de la que caía en ruinas, tenía que hacerla con los escombros porque no llegan jamás las piedras nuevas para su edificio. Un punto más allá de este hombre patético está aquel que desconstruye, palabra que no existe en nuestro idioma pero que tendrá que estar en algún momento de lo por venir: por toda la riqueza que tiene ya en los idiomas donde existe, en inglés o en francés. En inglés el primero que habló de la