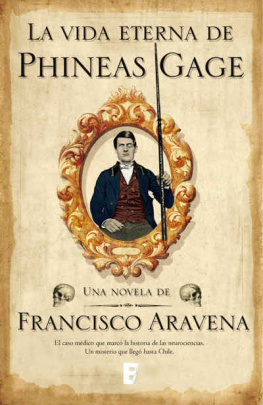

LA VIDA ETERNA DE PHINEAS GAGE

Francisco Aravena

1.ª edición: septiembre, 2015

© Francisco Aravena, 2015

© Ediciones B Chile, S. A., 2015

Avda. Las Torres 1375-A Huechuraba - Santiago, Chile

www.edicionesb.cl

Registro Propiedad Intelectual Inscripción N° 255466

ISBN DIGITAL: 978-956-9339-52-3

Diseño: Francisca Toral

Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright , la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.

Contenido

DESPEDIDA

Santiago, 23 de noviembre de 1865

—Busco al doctor —dijo, y de inmediato se avergonzó por cómo sonaba lo que decía, dadas las circunstancias. Era evidente que buscaba al doctor, al único que habitaba esa casa, o ese pedazo de casa detrás del hospital San Juan de Dios. Pero preguntarlo también era una manera de asegurarse de que estaba, de que no había llegado demasiado tarde.

—Por supuesto, adelante. Veré si está en condiciones, señor...

—Doctor. Carmona. Manuel Antonio Carmona.

—Por supuesto.

La criada apenas lo miró y partió solícita hacia el final del pasillo, desde donde Carmona escuchó una tos que le hizo respirar tranquilo. Sin esperar señal, comenzó lentamente a avanzar hacia la pieza, solo deteniéndose para dejar su abrigo y su sombrero sobre el sillón de la biblioteca principal.

La criada se lo encontró ahí, a medio camino, pero no alcanzó a decir nada antes de que desde la pieza el francés acortara el trámite.

—¡Carmona! ¡Pase, doctor Carmona!

El doctor aceleró entonces el paso y respiró profundo antes de empujar la puerta.

—Me voy a morir —le dijo Sazié apenas lo vio entrar.

Por supuesto que iba a morir. Carmona lo supo apenas recibió su mensaje, el día anterior, en el hospital donde había dejado de ir hacía tres días.

—He visto cómo se ponen, y yo me estoy poniendo igual.

—¿Cómo se ponen quiénes?

—Los enfermos, Carmona, los enfermos tíficos que usted mismo está recordando ahora que me mira.

Carmona se sentó junto a la cama de su maestro y miró el techo, distante, y creyó distinguir un rostro en las manchas de humedad.

—Usted sabrá más que yo al respecto, supongo. ¿O me llamó para tener una segunda opinión?

Sazié rio fuerte y luego aprovechó el impulso de sus pulmones para toser.

Limpió su boca con un pañuelo blanco antes de hablar.

—Me impresionó mucho su informe sobre la endemoniada... ¿cómo se llamaba?

—Carmen Marín. Y me temo que si sigue llamándola endemoniada no hice mucho por convencerlo… Pero eso ya me lo había dicho, hace unos años.

—Claro, claro. Por supuesto.

—¿Por qué la recuerda ahora? Ya hemos comentado esto antes... Ese cuento me perseguirá hasta la tumba. Quizás sí se transforme en mi propio demonio, después de todo.

—Es su caso, doctor. Debería apreciarlo más. El espléndido trabajo que hizo en su informe quedará como material de estudio en la biblioteca de la facultad. Ahí mismo también está mi opinión, ¿recuerda? Pensé que la muchacha fingía. Que todo era una ficción. ¡Y luego llegó usted y nos tiró a todos la biblioteca completa de la medicina moderna para dictar una verdadera cátedra! Fue un trabajo brillante, un caso brillante de su parte. Y los médicos vivimos de los casos. Es lo que forja nuestros nombres, lo que nos hace inmortales: hacer ciencia es crear ciencia. Avanzar en el conocimiento. ¿Qué cree que quedará de mí después de que me entierren?

—Están sus pacientes, su trabajo, está la escuela de obstetricia y esas buenas mujeres que hoy reciben a los críos, está la casa de orates, estamos quienes nos consideramos sus discípulos... aunque quizás seamos otros orates. Y está su hijo, por supuesto; Carlos es un muchacho de un intelecto deslumbrante. No me parece que usted vaya a tener problemas para trascender.

—Sí, por supuesto —dijo antes de dejar pasar un minuto mirando al piso, tragando saliva.

—Manuel —dijo, al fin—. Sobre esa Marín, ¿guardó sus notas? ¿tomó más notas o se dio el lujo de publicarlas todas?

—Algunas —contestó Carmona, algo fastidiado por volver al tema. Pero lo importante está en el informe, en realidad. ¿Por qué insiste en volver a ella?

—¿Le he hablado del doctor Broussais? Lo ha leído, por supuesto, pero… le dije que él fue uno de mis maestros, en París, ¿verdad?

Carmona sintió que el aire entre Sazié y él se hacía más escaso. Le ponía nervioso hablar de lo que no dominaba, de lo que escapaba de su comprensión, aun habiendo luchado tanto por aprender. No, doctor Sazié, no había nada que Broussais hubiera podido hacer mejor que yo en el caso de la Marín, pensó, tal como no hubo nada que usted pudiera hacer, si usted mismo la ignoró, fracasó, no me venga ahora a poner el pie encima…

—Claro. Y que terminó su carrera dedicado exclusivamente a escribir sobre frenología —recordó—. ¿Quiere hablarme de frenología?

—¿Prefiere que hablemos del demonio, doctor?

—Nunca he sido muy bueno para las historias de fantasía. Y usted tampoco, hasta donde recuerdo.

Sazié sonrió.

—Perdóneme. Son solo rodeos. Conversación casual. Hace mucho que no hablamos…

Carmona lo miró fijo por primera vez desde que había entrado. Hasta ese momento había evitado fijar su vista en él, quizás porque temía que Sazié tuviera razón, temía encontrarlo como los enfermos de tifus cuando ya están camino a la morgue. Pero se había hecho irresistible mirarlo, verlo bien, constatar su aspecto débil, las manchas en su piel, la irritación en sus comisuras, la humildad instalada en sus ojeras como un animal resignado a su nueva jaula.

Sazié enfrentó su mirada. Fue suficiente para cambiar el tono de todo.

—Voy a morir, Manuel. Y quiero que me cuente un par de cosas, cosas que nunca le pregunté.

Carmona se sintió ridículo. Había empezado la conversación con una actitud desafiante con el único hombre con quien no podría permitirse semejante lujo.

—Lo escucho— dijo, casi susurrando.

—Hay una historia de la que me habló con gran entusiasmo, con gran expectativa, con una ambición que en hombres brillantes como usted siempre, siempre llega a una conclusión interesante. Sin embargo, nunca más supe, usted nunca más quiso hablarme del tema. En estos años, doctor, he pensado que quizás eso fue lo que causó su distanciamiento: usted me parecía empeñado en evitarme porque sabía, porque me conoce, nos conocemos, que esa tenía que ser mi primera pregunta, en cualquier conversación.

Carmona sonrió resignado, como un fugitivo atrapado cuando ya está cansado de correr.

Sazié le puso una mano sobre su rodilla, carraspeó, y preguntó:

—¿Qué pasó con ese caso, el del hombre del cráneo deforme, en Valparaíso? ¿No iba a ser ése su gran caso? ¿Por qué lo dejó ir?

PRIMERA PARTE

I. INQUIETUD EN VERMONT

La voluntad no es una fuerza o principio de acción, sino un mero resultado de las sensaciones, y de la acción simultánea de las facultades superiores.

La unidad, causalidad y libre albedrío son ilusorias.

Hipótesis frenológica

Parecía simplemente anecdótico.

Recibí un e-mail de un muchacho, un alumno de secundaria de Chester, Vermont, Estados Unidos. Su nombre era John Seaver. Me escribía porque en su clase debían hacer un trabajo sobre un personaje histórico de la zona, y él —que asistía a esa escuela porque era la más cercana a su pueblo, Cavendish— había elegido el que consideraba el mayor de todos: Phineas Gage, famoso trabajador ferroviario que en 1848 había sufrido un asombroso accidente justamente en Cavendish, después del cual su personalidad había cambiado por completo.

Página siguiente