Para Diana y Yehudi,

estrellas fijas.

Agradecimientos

Aunque todos los personajes de esta obra son imaginarios, quisiera dar las gracias a unas personas reales que la han hecho posible y agradable: M. Pages y Mme. Robert, de Nîmes, que me sugirieron el itinerario.

L. D.

Resumen

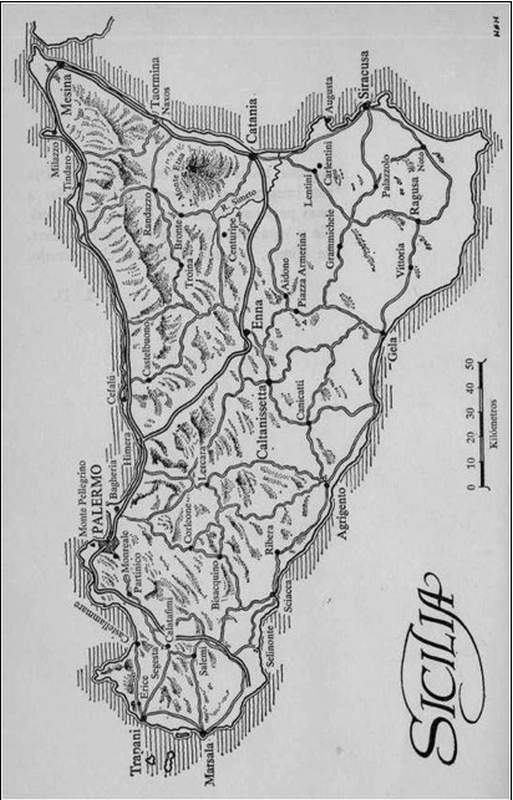

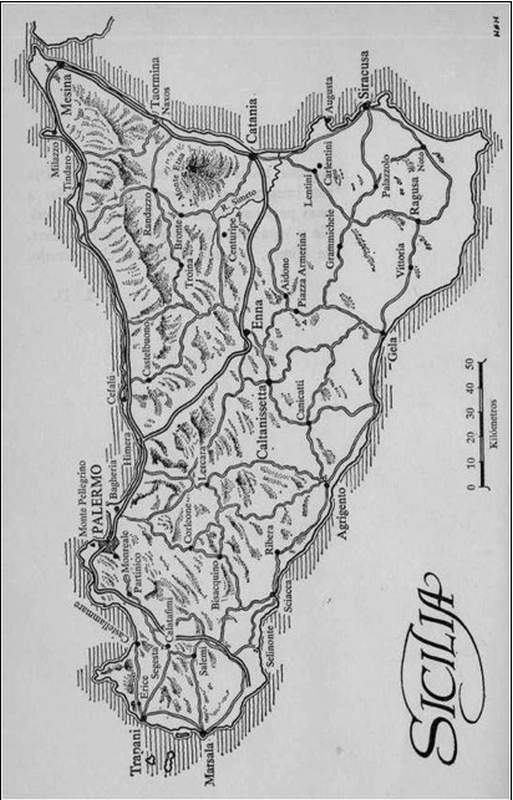

Este libro narra un viaje insólito de Lawrence Durrell, cuando acompaña a un grupo de tenderos franceses (básicamente carniceros) de la zona de su castillo a un viaje a Sicilia.

Por un lado tiene bellísimas descripciones de Sicilia, es una excelente guía de viajes, por otro lado presenta de manera magistral a un grupo de turistas actuales.

La Llegada

C

omo le expliqué a Deeds más de una vez, en el curso de nuestro viaje suicida alrededor de Sicilia en el microbús rojo, nadie tuvo motivos mejores que los míos para no visitar la isla. Año tras año fui aplazando el viaje, y ahora, a mi edad, con pocas ganas y habiéndose producido el hecho principal —¡no, Hecho, con mayúscula!— de haber muerto Martine, ¿por qué demonios lo emprendía? Podía evitarme perfectamente ese tipo de viaje sentimental, que estaría totalmente fuera de lugar y de contexto. ¿Sí o no? Deeds se limitó a menear la cabeza y vació su pipa dándole unos golpecitos contra una pared.

—Si usted lo dice... —manifestó cortésmente—. Pero, según parece, lo está pasando bastante bien.

Y así era.

El simple hecho de mi llegada a la isla privada de Martine, en cierto modo había conjurado el hecho deprimente de su desaparición de la escena, que tanto empobreció la vida en general y no solamente la mía. Por otra parte, tuve la suerte de poder conversar acerca de ella, pues aunque Deeds no la conoció personalmente, sí la vio con frecuencia al volante de su coche en El Cairo y en Alejandría, y últimamente en Chipre. Fue allí donde yo ayudé a Martine en la construcción de la casa ambiciosamente bonita que Piers había proyectado para ella, alrededor de una habitación en forma de cruz, la cual, según ambos juraban, estaba basada en un motivo templario. ¡Pero ahora ambos habían muerto! En alguna de las prolongadas conversaciones telefónicas que por alguna razón nunca lograron remediar totalmente nuestra ya larga renuncia al afecto que nos inspiraba el pasado chipriota, pude oír, o así me pareció, el murmullo de las olas en la playa de Naxos, la siciliana Naxos, adonde ella finalmente había ido a posarse como una ave marina, alejada, por fin, tanto de la política como de las querellas urbanas. Además, muy feliz, poseyendo al «hombre que nunca fue» y a sus «alegres y hermosos» hijos.

La trayectoria que la vida traza a nuestros destinos individuales es inesperada e inevitable. Años atrás no hubiera podido predecir su vida siciliana ni su muerte en Chipre. En realidad, la invitación siciliana era ya antigua y yo había abrigado durante muchos años el proyecto de una visita a Naxos. Pero no pasaba de ahí. Debía —era forzoso, insistía— visitar su casa, ver a sus hijos y conocer a su esposo. Y una o dos veces casi coincidimos, la última en Roma. Pero nunca aquí, puesto que en cada oportunidad se presentaba algo, de forma inopinada, que lo impedía. Creo que ninguno de los dos había reflexionado seriamente en la intervención de algo tan inesperado como la muerte, a pesar de que mi esposa Claude, que era una de sus mejores amigas, de repente nos había sorprendido y entristecido a todos al enfermar dé cáncer y luego desaparecer de la escena. Razón de más, pensaréis. Pero no. Aplacé y anduve con dilaciones en mi viaje a Sicilia, hasta que, repentinamente, fue la misma Martine quien voló fuera de mi alcance. Esa última, larga e incoherente carta —del todo indescifrable— no me alarmó en exceso. Joven impulsiva, estaba acostumbrada a escribir con letras de un palmo de altura, en papel de correo aéreo, y con tan tremenda rapidez que la tinta se escurría, las hojas se pegaban unas con otras y el resultado, incluso a través de una lupa, semejaba escritura cuneiforme. Como si dijéramos, un dibujo abstracto trazado en la arcilla fresca por las patas de una paloma. Pero ahora el avión flotaba en el aire y se ladeaba, y nos envolvía el verdoso atardecer que iba oscureciendo los llanos de los campos policromos que rodean Catania. Allí estaba la isla, bajo nuestros pies.

Arrojada casi en mitad del canal, parecida a un gran piano de cola, tiene un aspecto a la par defensivo y amenazador. Desde lo alto puede apreciarse el arrastre lateral en su parte más profunda, que desenrolla las aguas y luego la sucede la resaca, a todo lo largo de los flancos indómitos de la isla que descansa en el verde tranquilo del resplandor crepuscular. Aparecía imponente, triste y ligeramente frustrada, como un toro minoico, e inmediatamente asocié la idea. ¡Creta! ¡Chipre! Como esas dos, era una isla en medio de un canal, la primera línea de defensa contra los inmensos mares que, desde África, llegaban hasta allí a romper sus olas. Quizás hasta la vegetación era semejante. ¿Como en Creta? Me tranquilicé inmediatamente, como si hubiera logrado situar la isla con mayor precisión en mi pensamiento. Magna Graecia!

Pero yo no había ido sólo por Martine. Me movían otros apremios y razones, que eran inevitables puesto que la mitad de mis ingresos proviene de mis artículos sobre viajes. Con todo, ella fue quien hizo diana con mayor astucia, con sus dardos, en puntos que provocaban las mayores punzadas de culpabilidad. Por ejemplo: «Eres considerado algo así como una autoridad en islas del Mediterráneo, y a pesar de todo, te olvidas de la mayor y más hermosa. ¿Por qué? ¿Será debido a que estoy yo?». Era una pregunta que iba a quedar sin respuesta para siempre. «Al fin y al cabo —proseguía la carta—, quince años es mucho tiempo...» No, tampoco era eso. Se trataba, pura y simplemente, de mi viejo vicio esclavizador de aplazar siempre las decisiones. En lo más profundo de mi cerebro, siempre acepté la invitación. Pero las circunstancias estuvieron en contra, aunque inicié algunos intentos que fallaron. Y, desde luego, tampoco nos encontrábamos en otras partes: París, Nueva York, Atenas. Era desagradable en grado sumo, pero no podíamos remediarlo. Y desde luego que siempre quedaría tiempo para reparar esta omisión y reanudar, después de quince años, la ruptura indeseada de nuestra relación amistosa...

En Chipre, durante dos veranos atractivos, habíamos discutido con detalle el sentido de la palabra que yo había inventado para las personas atacadas por nuestra común enfermedad: islómanos. Incluso había escrito una trilogía de libros acerca de las islas griegas, para intentar, en vano, aislar el virus de la islomanía, con el resultado de que, posteriormente, en una época de proliferación del turismo, el Club Mediterranée incluso se adueñó de la frase como un lema publicitario, consagrado por los folletos franceses de papel satinado. Creí ser el autor de todo, salvo de la Medical Encyclopaedia. Y ahora, ¿qué?

Bueno, llevaba conmigo algunas de sus largas cartas, tiernas y amenas, para ojearlas durante el viaje. A ellas debía casi todo cuanto sabía de la Sicilia actual. En Chipre, Martine había sido una escritora en ciernes y yo había tratado de ayudarla a ordenar un abultado original acerca de Indonesia, titulado La flauta de bambú. Aún debe de andar rodando por alguna parte. Contenía fragmentos muy perspicaces y algunas metáforas tan pintorescas que incitaban a la codicia. Hasta el punto de que tomé de prestado una de ellas para Limones amargos, pero, con permesso, como suele decirse; o sea, con toda sinceridad.

Claro está que en la madeja aparecían enrolladas otras hebras, como las reiteradas invitaciones de un director de Nueva York interesado en algunos artículos extensos de viajes por la isla. Visité a mi agente de viajes en la cercana ciudad de Nîmes. Allí estaba, como una vieja cigüeña empollando montones de folletos turísticos y billetes de ferrocarril. Se trataba de un hombre maduro, bastante culto, un ex maestro de escuela que pretendía y creía ser un cruce entre psiquiatra y gran inquisidor.

Página siguiente