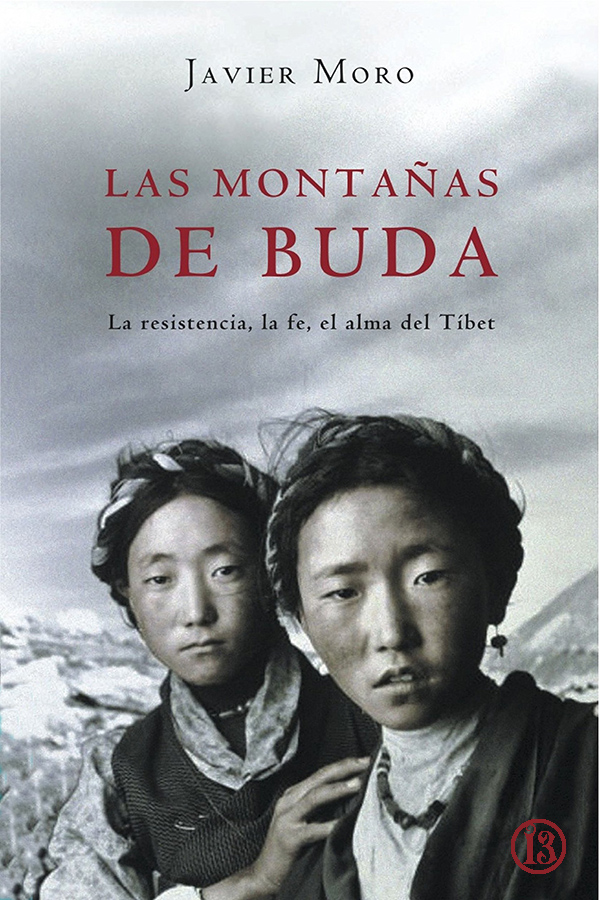

Monjas budistas de quince años que se atreven a desafiar a los invasores chinos, niños que son reencarnaciones de dioses, adolescentes heroicos y ancianos de leyenda, torturadores y sabios ermitaños, policías corruptos y guerreros nómadas. Las montañas de Buda cuenta lo que se niega a desaparecer al otro lado del Himalaya: el espíritu de resistencia, la fe, el alma del Tíbet.

Javier Moro

Las montañas de Buda

Título original: Las montañas de Buda

Javier Moro, 1997

Traducción: Traductor, año

Revisión: 1.0

«Aprender a vivir es aprender a desprenderse»

SOGYAL RIMPOCHÉ,

El libro tibetano de la vida y de la muerte.

Autor

JAVIER MORO: Escritor español, estudió Historia y Antropología en la Universidad de Jussieu, en Francia, y es conocido por sus novelas ambientadas en parajes exóticos con grandes dosis de historia, política y ecología.

Moro es colaborador habitual de diversos medios y revistas especializadas en viajes, y ha trabajado dentro del mundo del cine como productor. Sin embargo, la literatura es su principal ocupación, a la que se dedica desde el éxito de Senderos de libertad, novela ambientada en la selva del Amazonas.

Su obra más conocida es El imperio eres tú, situada en América del Sur tras varias novelas dedicadas a la India, con la que se hizo con el prestigioso Premio Planeta de Novela en el año 2011. Con anterioridad ya había recibido el Premio Christopher gracias a Era medianoche en Bhopal.

I

¡Larga vida al Dalai Lama!

7

El pequeño rincón de cielo que vislumbraba desde la celda se había convertido en su alimento de vida. De noche erguía el cuello hacia el hueco que hacía de ventana, se aferraba al destello de las estrellas y parecía que entre su mirada y aquel brillo cósmico no hubiera distancia. En esos instantes de contemplación, el cielo y la tierra, el tiempo y la eternidad estaban unidos. El misterio se convertía en una fuerza que iluminaba el espíritu y hacía entrar en calor el cuerpo. De día, mirar ese cuadrado azul turquesa en el que a veces vagaba una pálida luna creciente era como respirar el cielo y rozar lo absoluto. Esa abertura era su único vínculo con la belleza del mundo más allá de los lamentos de los prisioneros, de los gritos de los guardias, más allá de las paredes húmedas y sucias de su celda. Era consciente de que, sin aquel ventanuco defendido por barrotes, hubiera estado enterrada en vida.

¿Y las demás?, se preguntaba, ¿cuántas tendrían derecho a ese privilegio? ¿Cuántos cuerpos estarían ahora en los campos de trabajo y en las cárceles de todo el Tíbet, cayendo bajo los culatazos, las patadas, las porras? ¿Cuántas compañeras estarían muriendo sin haber hablado, como ella o, más atroz aún, habiendo hablado…? ¿Cuánto iba a durar aquella noche constelada de torturas?

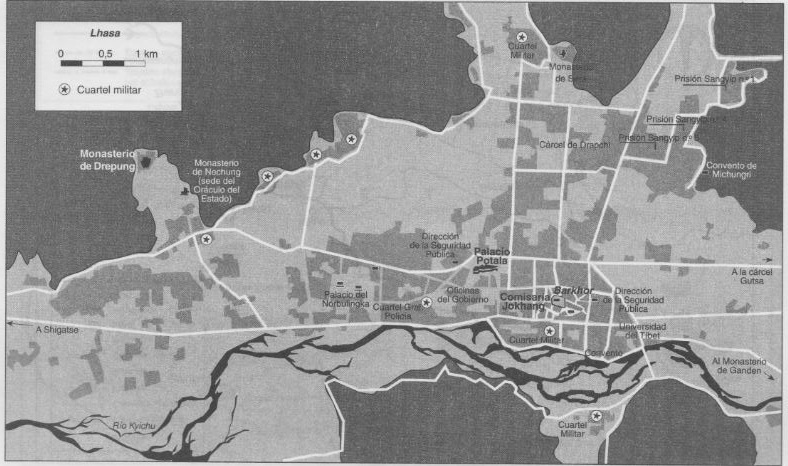

A menudo se preguntaba por la suerte de su maestra, la venerable Ani Choki, a quien los policías se habían llevado el día de la celebración del Nobel. ¿Estaría pudriéndose en alguna de las celdas de Gutsa, a escasos metros de distancia? ¿La habrían mandado a un campo de reeducación?

¿Estaría viva todavía? No se atrevía a hacerse la pregunta que, sin embargo, más le angustiaba: ¿Le habrían hecho lo mismo que a ella?

La conoció poco tiempo después de dejar a sus padres, nada más llegar al monasterio, que todavía entonces era un montón de ruinas. Ani Choki estaba con un grupo de ocho religiosas, de edad avanzada, que vivían allí desde antes de su destrucción por los chinos y que seguían aferradas a ese lugar con toda la fuerza de su fe. Vivían en tiendas de campaña mientras rehabilitaban una parte del edificio. Eran excelentes personas, las mejores amigas y ayudantes que Kinsom hubiera soñado encontrar. A pesar de su edad, se habían hecho caigo de la reconstrucción. Salían cotidianamente a pedir ayuda y volvían con materiales y víveres. Primero instalaron una cocina, luego levantaron un mástil y tendieron banderines con oraciones escritas en ellos. Sobrevivían cultivando cebada, criando ovejas y recibiendo ofrendas de los que se atrevían de nuevo a frecuentar el monasterio. Y eran mujeres ilustradas, conocían de memoria los textos. Como los libros sagrados fueron pasto de la ira de los guardias rojos y habían acabado todos en una hoguera, ahora aquellas religiosas los estaban reescribiendo pacientemente, rescatándolos de los más recónditos pliegues de su memoria.

Ani Choki admitió a Kinsom en seguida, feliz de poder contar con una muchacha joven y fuerte para ayudar a la reconstrucción. Le advirtió que sería duro, pero que le enseñaría a leer y escribir y, de haber tiempo, estudiarían la filosofía budista. ¿Qué más podía pedir Kinsom, hija de la montaña, ignorante y pobre, perdida en la inmensidad de su país? Aquella misma noche se acomodó en una de las grutas de la montaña, con otras novicias, todas encantadas de vivir como los eremitas de las leyendas. De día, aquellas mujeres levantaban el monasterio sirviéndose de piedras y barro. Cargaban la madera, el bambú y demás materiales a cuestas durante un trayecto de dos horas por un sendero empinado. Era una vida esforzada, pero Kinsom la prefería al trabajo de pastoreo.

En total había más de treinta jóvenes, hijas de nómadas, todas viviendo en la más completa indigencia, sin la más pequeña comodidad. En noches de ventisca, Kinsom y sus compañeras tenían que quitar la nieve con sus propias manos. Si llovía, la cueva se inundaba y más de una vez tuvieron que abandonar el refugio y pedir asilo. «Era como mi vida de nómada», recordaría Kinsom. También meditaban y recitaban mantras al aire libre, a veces con temperaturas de hasta diez y quince grados bajo cero. Kinsom no olvidaría nunca la puja, la ofrenda con la que celebraron su llegada. Aquellas mujeres se pusieron a cantar unas melodiosas salmodias y Kinsom pensó que nunca había oído nada tan bello. En una región martirizada donde había que luchar contra todo, con un frío glacial, aquellas voces, precedidas de nubecillas de vaho, cantaban la grandeza del espíritu humano, y las mismas montañas, al devolverles el eco, parecían sumarse a la celebración. Era como si la larga letanía de destrucciones de templos, de hombres y de almas, todo el cortejo de sombras que acompañaba la historia reciente del Tíbet se hubieran desvanecido. En ese momento algo escapaba al sufrimiento de los hombres y a la demencia de la historia, algo que se leía en los labios mudos de la estatua del Buda de la vida infinita, alrededor de la cual se habían congregado las novicias.

Más adelante, cuando se hubo familiarizado con los rudimentos del alfabeto, tuvo lugar la ceremonia de la toma de votos. Llegaron dos lamas de un monasterio próximo. Se sentaron en el suelo y empezaron a recitar mantras al son de trompetas y címbalos. La víspera, Kinsom se había cortado el pelo al cero, símbolo del rechazo de la vanidad, símbolo de su paso del plano mundano al nivel espiritual, libre de la tiranía de su sexo. Se comprometió ante los lamas a seguir los preceptos de pureza, castidad y renuncia. De ahora en adelante cultivaría la serenidad y la amabilidad, renunciaría a la cólera y a la codicia, sería ecuánime, trataría a todos los seres vivos con compasión, no se dejaría llevar por la euforia ni por la desesperación, cultivaría la disciplina mental, lucharía cada hora del día y cada día de su vida por seguir la senda de la Iluminación. Al finalizar la música, Kinsom levantó su cabeza rasurada, entrecerró los ojos para que el sol no la deslumbrase, paseó su mirada por los lamas envueltos en túnicas amarillas superpuestas a las habituales de color granate, les devolvió la sonrisa y desgranó su profesión de