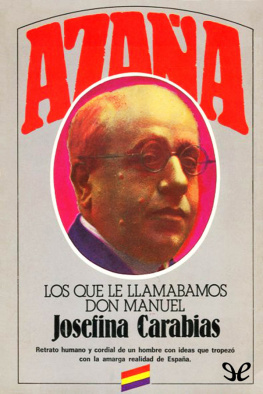

Esta novela galardonada con el Premio Planeta 1973, no es un libro más sobre nuestra guerra civil. Es, ante todo, un extraordinario retrato del que fue presidente de la República española; retrato que, enmarcado en un contexto histórico documentado con minucia y rigor, trasciende el estricto valor biográfico para erigirse en creación literaria de primera magnitud. El autor penetra con libertad e imaginación en la historia y, sin vulnerarla, desvela matices y claroscuros que la simple crónica omitiría; llega así, por caminos de tensión poética, al nudo existencial de su personaje.

Don Manuel Azaña, ya exiliado en Francia y en los últimos meses de su vida, rememora episodios de su acción política desde el drama de Casas Viejas hasta la retirada por lo Pirineos; evoca recuerdos de infancia y juventud, paisajes irremediablemente perdidos, reflexiones filosóficas, afanes literarios, amarguras del exilio; revive sus destempladas discusiones con figuras políticas como Abad de Santillán, Prieto, Companys, Bosch Gimpera, Rojo, Hidalgo de Cisneros, y sobre todo, Negrín; el tenso duelo dialéctico que libran Azaña y Negrín descubre el hondo conflicto íntimo de aquel intelectual escéptico, espectador lúcido y torturado a la vez que protagonista directo del desastre de la República.

Carlos Rojas

Azaña

ePub r1.0

ugesan64 18.08.13

Carlos Rojas, 1973

Editor digital: ugesan64

Primer editor: sibelius

ePub base r1.0

A Guillermo Díaz–Plaja y

a Martín de Riquer,

maestros y amigos míos

Je pense encore à l’Espagne. Le président Azaña mourant, en Andorre je crois, disait: «Comment s’appelle ce pays…, vous savez bien, ce pays dont j’etais président de la République…»?

ANDRÉ MALRAUX. Antimémoires

UNO

¿CÓMO SE LLAMA EL PAÍS donde fui Presidente de la República?

Sé de cierto que presidí allí el gobierno y el Estado. Lo sé con la certeza que presiento próxima la muerte, en la yedra de frío que me sube por las piernas, en el hueco amargo del pecho y en los ensueños que días enteros me nublan la razón. No alcanzo, sin embargo, a recordar el nombre de aquella tierra, la mía, aunque me escueza en la punta de la lengua, mitad vinagre y mitad mieles.

Recuerdo, sí, cómo dicen allí a lugares donde gustaba de emboscarme a solas, disolverme en el natural no corregido por nadie. Palacio de la Puta. Los riscos del Hoyo de Manzanares abren un balcón sobre el valle de Cerceda, delante de la Maliciosa y la Pedriza. Un navazo alfombrado de hierbas olorosas, pinares, roquedas: el horizonte, desde Gredos al Ocejón. Navachescas. Espesar de las encinas antiguas. Gamos en libertad. Suavidad incógnita del valle del Manzanares. Y aquel altozano, más allá de Alpedrete, de cara al circo de Siete Picos y Cabeza de Hierro, húmedo de nieves derretidas, de chorros que se despeñan. Más lejos, la majestad del pinar de Balsaín. Y los ocasos en Cueva Valiente, teñidos de rojo, de malva, antes de las nieblas de la atardecida sobre los entrepanes de Segovia.

La última tierra que piso, en el país de cuyo nombre no puedo o no quiero acordarme, es bien distinta. La Bajol llaman al pueblo, enriscado en los montes de Cataluña, sobre la misma raya de Francia. Es invierno, febrero creo, sí, febrero, cuando el más ciego puede dar la guerra por saldada. Un invierno extrañamente cálido, de días dorados y esclarecidos por la tramontana de la víspera, que silba por el tiro de las chimeneas para avivar encendajas de brezos, entre los troncos de roble y carrasca.

La Bajol se empina en cuesta, en el halda de la montaña. Las callejas, diminutas, descienden entre muros de granito y porquerizas. Una tarde, la penúltima, paseo por allí sin más escolta que Rojo y Cipriano, mi cuñado. Las entreluces de febrero vuelven de cande la torre de la iglesia, con su reloj de sol en forma de angélica carlina; avivan los verdes de los grandes valles, que se abren al pie de un mirador ante la fonda donde me hospedo. A lo lejos suena el bombardeo. La víspera tratan de alcanzar el cuartel general de Rojo y meten una bomba, a un tiro de piedra en la casa de Negrín, en Agullana. El viento de cada anochecida sube por los Pirineos, desde Francia, y abócase por los peñascales, donde desmíganse las ruinas de un castillo. Viénese jadeando hasta nosotros y nos azuza la marcha. Pronto está todo visto.

—A este paso, la vida es un soplo —les digo. Me miran, a través de gafas que entela el relente. Ni ríen ni replican.

Un senderuelo, que costea maizales y lomas, nos lleva a una mina de talco. Es una especie de fortín de cemento, de tres pisos de altura, en los ijares de la montaña. El polvo y la piedra partida se derraman por la ladera, blanqueándola toda al pie de la fábrica. En el vertedero, los últimos soles reverberan en pedruscos enjuagados por chubascos. El talco se vuelve entonces de un verde clarísimo: luz del Tintoretto en El lavatorio. El cuadro cobíjase quizá en la mina. Buena parte del Museo del Prado ocúltase allí, de paso para Francia y Ginebra, donde recalará a nombre del Estado. Con Cipriano por apunte, como de costumbre, se lo cuento a Rojo, que me escucha mudo, atento, sin asentir nunca con el gesto: muy jefe de mi Estado Mayor, en suma.

—El resto de los cuadros estaba en el castillo de Perelada, donde pasé siete días huido de Barcelona, antes de llegar a La Bajol. Muchas veces insté a Negrín para que los pusiese a salvo. «El Museo del Prado —le dije— es más importante que la República y la monarquía juntas». «No estoy lejos de pensar así», respondió. «Pues calcule usted qué sería si los cuadros desapareciesen o se averiasen gravemente». «Un gran bochorno», afirmó. «Tendría usted que pegarse un tiro», le repliqué. Negrín me informó de que se hacían trabajos en una mina para aprovecharla como depósito. Resultó ser la de La Bajol. Pero en cuanto a poner a salvo anticipadamente todos los museos, no se hizo nada. De la verdadera situación me enteré en Perelada. En el castillo y en la alcoba de la condesa, conviví una semana con el Prado. En la planta baja almacenábase la mayor parte de los cuadros. Para acoger Las lanzas y Las meninas fue preciso arrancar el dintel de un ventanal. En el fumador, exhibíase el Cristo de Velázquez. El tres de mayo, de Goya, llegó rajado por el hierro de un balcón de Mataró. Lo zurcieron allí mismo, con la camisa de la abuela del mayordomo a modo de parche. ¡Se lo juro, Rojo! Cada vez que bombardeaban en las cercanías, me desesperaba. Temí que mi destino me hubiese traído a ver el museo hecho una hoguera. Era más de cuanto podía soportar. El del tiro hubiera sido yo.

Un domingo, el 5 de febrero, sí, el 5 de febrero, salimos para Francia a las seis de la madrugada. Falta aún una hora larga para el alba. La noche está muy oscura, de un negror oloroso a menta y setas. En lo alto brillan claros los astros: cada constelación palpitante y como estampada. No sé por qué me sonrío en la sombra, recordando el final de mi último discurso en Barcelona, el 18 de julio del año anterior. Ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, Piedad y Perdón