Agradecimientos

Agradecimientos

En primer lugar, a todas las víctimas cuyo testimonio recoge este libro por dejarme entrar en sus vidas y por convencerme de que mi profesión, el periodismo, es sobre todo el privilegio de conocer, de vez en cuando, a gente extraordinaria.

A Baltasar Garzón por su amable prólogo y por no haber renunciado nunca a la defensa de las víctimas fueran del país que fueran.

1. «Abrí la fosa de mi padre con las manos»

«Abrí la fosa de mi padre con las manos»

«Yo tenía 18 meses cuando fusilaron a mi padre. Mataron a ocho de mi familia. Los falangistas fueron a buscarlos a las eras, al campo, donde estaban todos trabajando. Iban a por mi padre, querían tomarle declaración, dijeron. Pero mi abuelo dijo: “Donde va mi hijo, voy yo”. Y su sobrino dijo lo mismo. Y así se los llevaron a todos. Ya no los volvimos a ver…».

Esperanza Pérez Zamora tiene 77 años. Hace treinta y cinco estaba recorriendo pueblos, buscando pistas sobre el paradero de sus familiares para abrir las fosas donde se encontraban. Hoy, incluso el partido que tanto criticó la ley de memoria histórica, ahora en el poder, apoya las exhumaciones. Pero entonces, cuando Esperanza Pérez empezó a hacerlas, justo después de la muerte de Franco, sólo expresar en público el deseo de abrir las fosas del franquismo era peligroso.

«Muchos me insultaban. “¡Puta comunista!”, me gritaban. O directamente, me cerraban la puerta en las narices en cuanto les decía por qué estaba allí. Todavía había mucho miedo. Sólo me ayudaron mujeres en una situación parecida. Alguna me cogía de la camisa por el pecho, me metía dentro de su casa y me contaba en voz muy bajita lo que sabía. Una señora me dijo: “Subía la gente a ver a los muertos como en una procesión. Los dejaban mal enterrados. Fue una vergüenza…”».

Esperanza tardó tres años en encontrar a todos sus familiares. «En el momento en que salió Adolfo Suárez fui a por ellos. Mi marido, que es taxista, dejó de trabajar para llevarme de un pueblo a otro a preguntar a la gente si sabía algo. Tenía que volver muchas veces a la misma casa para que me contaran cosas. Al principio estábamos muy solos, pero luego nos fueron ayudando familiares de otros fusilados».

Esperanza tenía a sus familiares repartidos por varias fosas en distintos pueblos. El paradero de su padre se lo dijo el mismo asesino. «Me dijeron el nombre del falangista que lo había matado y esa misma noche fui a verlo. Era 1977. “Soy la hija de Juanón y sé que usted le dio el tiro a mi padre. Mañana a las nueve de la mañana más le vale a usted que esté en las tierras que tiene en Villamuriel para que me diga exactamente dónde está enterrado”, le dije. Se quedó blanco. Al día siguiente se presentó allí con la Guardia Civil. Los agentes me pidieron un montón de papeles, pero al final el asesino señaló el sitio».

Esperanza abrió tres fosas en Villamuriel, cuatro en Villamediana, cinco en Magaz, dos en Valdespina y una en Valoria la Buena, todas localidades de Palencia. «En total recuperamos unos ciento cincuenta cuerpos. Teníamos una pala, un azadón y un cepillo. Pero todo lo hacíamos con las manos, con las uñas, un día y otro día, hasta que terminábamos. Luego metíamos los restos en sacos. La excavadora que utilizamos alguna vez la pagábamos a escote entre los familiares». Aún guarda las facturas.

«Es lo mejor y lo más difícil que he hecho en mi vida, pero fue muy duro. En la primera exhumación pensé que me iba a dar algo y que me iba a morir allí mismo yo también. Tener una calavera en la mano y pensar que es de tu padre es terrible. En Villamediana, por ejemplo, los restos estaban cubiertos de cal y las faldas de las mujeres se veían todas blancas. Aún conservaban larguísimas trenzas. También encontraba botas, cucharas, monedas…».

Esperanza calcula que en total debió de poner de su bolsillo un millón de pesetas. «Por cada cuerpo que sacábamos teníamos que pagar mil pesetas al Ministerio de Sanidad, por eso no declarábamos a todos. Entonces no había ADN y enterrábamos a muchos juntos. Vendimos los dientes de oro de uno y nos dieron catorce mil pesetas para seguir exhumando. Otro señor que se enteró de lo que estábamos haciendo me dio veinte mil pesetas y así íbamos tirando. Era mucho dinero y muchos trámites: había que ir a la sede del Ministerio de Justicia, a Madrid, y a Sanidad, y luego hablar con el alcalde del pueblo…».

En cuanto terminó las exhumaciones se puso con las pensiones. «Empecé a buscar a viudas de fusilados para explicarles que podían pedir la pensión. A algunas les daba tanto miedo que no querían ni llevarse los papeles para no tenerlos en casa. ¡Y Franco ya había muerto! Otras no sabían escribir y para firmar tenía que llevarlas yo con la mano sobre el papel».

En 1979 ya había terminado su misión: había exhumado a sus familiares, había celebrado los funerales y había enterrado a los fusilados en cementerios. «El día que terminé sentí mucha felicidad y mucha tristeza a la vez. Ese día pude decir a mi madre: “Ya está”, y lloramos las dos todo lo que nos dio la gana. Me abrazó como nunca me había abrazado y sólo por eso ya valieron la pena todos los malos ratos», explica Esperanza. «Tuve muchas pesadillas. Por la noche, en la cama, me veía a mí misma dentro de una tumba, rodeada de huesos…».

«Miedo creo que no tuve nunca. Cuando murió Franco abrimos una botella de champán y luego me vine como una fiera a España a buscar a los míos. Entonces estaba en Bélgica. Todo lo que quedó de nuestra familia después de la guerra se había refugiado en otro país… Creo que he sido valiente. Y estoy muy orgullosa de haber hecho lo que hice».

10. Las diecisiete rosas de Guillena

Las diecisiete rosas de Guillena

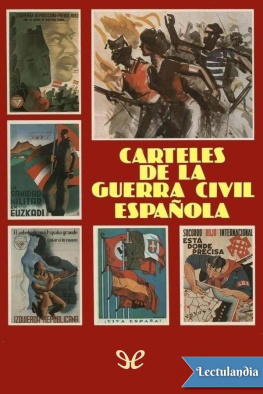

La mayoría de los hombres de Guillena, un pueblo sevillano que tenía tres mil novecientos habitantes en 1936, huyeron al monte, a Extremadura o a Madrid cuando estalló la guerra porque temían —como así ocurrió— que los hombres de Franco los fusilaran por ser miembros del Frente Popular, afiliados a algún sindicato o simpatizantes. Las mujeres se quedaron al cuidado de la familia. Y a la espera. En septiembre de 1937 diecinueve de ellas fueron detenidas por ser esposas, hermanas o hijas de rojos. Y entre el 6 y el 8 de noviembre diecisiete de ellas fueron fusiladas y enterradas en una fosa común en el cementerio del pueblo vecino de Gerena. Tenían entre 20 y 70 años. A las otras dos las habían indultado por estar amamantando a sus hijos, aunque los asesinos no tuvieron reparos a la hora de disparar contra una embarazada. Antes de matarlas las habían violado, las habían intoxicado con aceite de ricino, las habían excomulgado y las habían paseado por el pueblo con la cabeza rapada. Un niño de 8 años vio cómo las fusilaban.

«Eran sobre la diez de la mañana cuando sentimos los tiros, pero en lugar de salir corriendo como los demás nos subimos a unos olivos para ver qué ocurría allí dentro», recordaba muchos años después ese niño, José Domínguez, al profesor de historia Leonardo Alanis. «Había uno que se llamaba El Moña, que cuando las mujeres trataban de esconderse en los nichos excavados en la tierra las cogía por los pelos y las ponía para que las mataran. Todas ellas trataban de esconderse. Y ellos tiraban desde la cancela. Eran de la Falange. Doce o trece, dos o tres de ellos eran guardias civiles. Cuando terminaron, nos fuimos. (…) Ellas están enterradas allí, a la entrada, a la izquierda, en una fosa (…) me acuerdo muchas veces. Una de ellas iba embarazada, con un barrigón así… Yo escuchaba los chillidos que pegaban las mujeres allí…».

Ana Granada Garzón de la Hera tenía 41 años. La llamaban La Gitana. El cura del pueblo la había denunciado por no estar casada por la Iglesia. Los falangistas mataron a su marido, y con él al mayor de sus nueve hijos, de sólo 19 años.

Ana María Fernández Ventura,