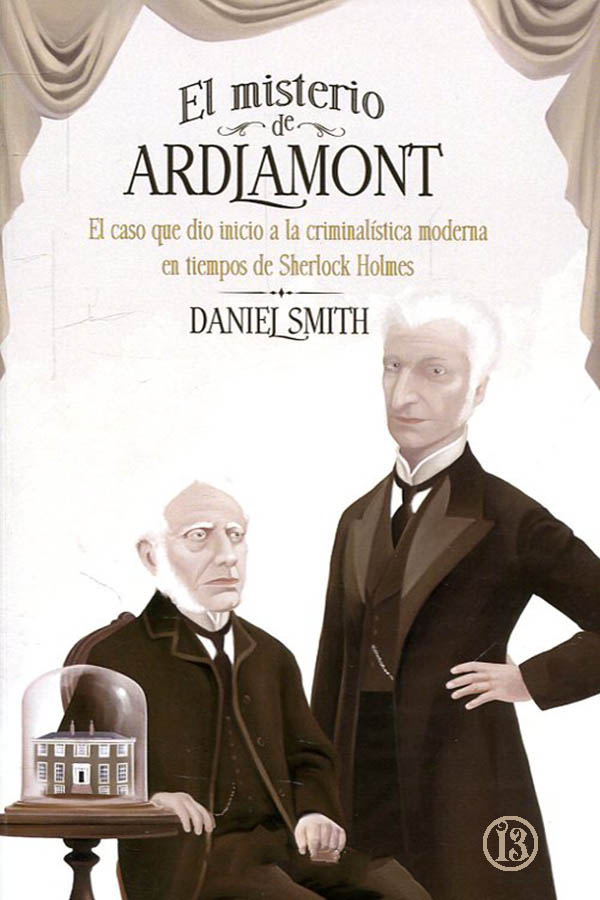

Escocia, 1893. Un joven heredero aristócrata pierde la vida en un trágico accidente de caza. Apenas unos días después, las investigaciones policiales empiezan a sospechar de qué se trata de un asesinato que encubre una larga historia de deudas, estafas y avaricia. No tardan en aparecer en escena los dos médicos forenses más conocidos de la época, Bell y Littlejohn. Mediante la reconstrucción del escenario del crimen y del juicio que tuvo lugar en los meses posteriores, Daniel Smith nos transporta al siglo que vio nacer la criminología entendida como una ciencia y técnicas de investigación hoy tan conocidas como los análisis de sangre, las huellas dactilares o la imaginación como método creativo para comprender la mente de un asesino. Mediante una documentación exhaustiva que incluye diálogos verídicos, transcripciones del juicio y correspondencia íntima intercambiada entre los implicados del crimen de Ardlamont.

Daniel Smith ofrece un vivo retrato de la Escocia decimonónica e imparte una lección magistral sobre la lógica sherlockiana y su utilidad en el ámbito de la criminología.

Daniel Smith

El misterio de Ardlamont

El caso que dio inicio a la criminología moderna en tiempos de Sherlock Holmes

Título original: The Ardlamont Mystery: The Real-Lifi Story Behind the Creation of Sherlock Holmes

Daniel Smith, 2018

Traducción: Patricia Losa Pedrero, 2019

Revisión: 1.0

Fecha

Para Rosie, Charlotte y Ben.

Autor

DANIEL SMITH (Estados Unidos, 1977). Es uno de los mayores expertos actuales en la literatura de Conan Doyle y ha publicado más de 25 libros sobre temas sociales, históricos, políticos y económicos. Su obra incluye una serie de títulos para aprender a pensar como Steve Jobs, Da vinci, Einstein, Churchill y otros personajes conocidos por sus capacidades intelectuales. Uno de los temás que más se menciona en sus libros gira en torno al método de la lógica deductiva y las famosas aventuras de Sherlock Holmes.

Actualmente vive en Londres y es un contribuidor asiduo de The Statesman’s Yearbooks, donde publica artículos sobre geopolítica.

«[…] las más miserables y sórdidas callejuelas de Londres no cuentan con un catálogo de horrores tan terrible como el de la soleada y hermosa campiña […]. Piense en los actos de crueldad infernal, las maldades ocultas que pueden estar ocurriendo, año tras año, en lugares como este sin que nadie se entere».

SHERLOCK HOLMES,

La aventura de Copper Beeches.

INTRODUCCIÓN

FINCA ARDLAMONT, ARGYLLSHIRE, ESCOCIA

10 DE AGOSTO DE 1893

No era día para salir de caza. Los truenos interrumpían el incesante golpeteo de la lluvia, los relámpagos centelleaban iluminando el cielo y una niebla húmeda cubría el entorno. Sin embargo, nada podría detener a los tres intrépidos que se encontraban al acecho.

Poco después de las siete de la mañana abandonaron la comodidad de Ardlamont House: un oasis de esplendor georgiano que se alzaba en medio de varios cientos de acres de terreno irregular sobre la península de Cowal. Dirigía el grupo Alfred Monson, quien llevaba viviendo en la propiedad desde principios de verano. Sus acompañantes eran un hombre conocido como el señor Scott, que había llegado a Ardlamont dos días antes, y un joven y apuesto teniente del ejército, Cecil Hambrough. Hambrough solo tenía veinte años y Monson, el hijo de un respetable pastor anglicano con impecables relaciones, se había comprometido con el padre de Cecil a ejercer de tutor del muchacho hacía unos tres años.

Conformaban, probablemente, un grupo de aspecto peculiar. Hambrough era de esos especímenes físicamente notables. Dos metros de altura, fuerte y bien constituido, con una mandíbula firme, los ojos azules y una buena mata de cabello rubio. Tal y como después lo describirían los diarios, tenía «una belleza de estilo sajón». Monson, por su parte, se jactaba de su pedigrí auténticamente aristocrático y se encontraba en la flor de la vida. A sus treinta y tres años, en buena forma, pulcramente afeitado y bien arreglado, irradiaba un aura de inteligencia y civismo.

Scott, por su parte, resultaba mucho menos impresionante. Le habían presentado ante la gente de la zona como un ingeniero de Londres y, con su sombrero de bombín orgullosamente colocado sobre la cabeza, vestía con un grado de estilo más que presentable lo que, no obstante, no conseguía eliminar una cierta impresión de tosquedad. Había algo imponderable en el señor Scott que hacía que todos los que se cruzaban con él durante su viaje no supieran muy bien qué pensar de él. Quizá fuera la escasa soltura con la que se movía por los amplios espacios que rodeaban Ardlamont; su bigote, ligeramente desgreñado o la forma en la que arrastraba la h al hablar. Fuera lo que fuera, no parecía adecuarse a la imagen típicamente asociada con un caballero.

La señora Monson, sus tres hijos pequeños y la institutriz habían dejado Ardlamont en barco, con dirección a Glasgow, esa misma mañana temprano. Los tres hombres se habían levantado poco después, a pesar de las peripecias de la noche anterior. Una aventura de pesca nocturna en la bahía de Ardlamont había estado cerca de acabar en tragedia cuando la barca que Monson y Hambrough habían tomado empezó a hacer agua. Los dos hombres se vieron obligados a nadar para salvar la vida. Y sin embargo, a pesar del peligro que habían corrido, y junto a Scott, que había permanecido en la orilla, volvieron a casa de muy buen humor y brindaron por su regreso sanos y salvos hasta bien entrada la noche.

Cuando Wright, el mayordomo, se levantó poco después de las siete, se encontró a Hambrough en el comedor y le sirvió un vaso de leche con pastas. Poco después, Monson, Hambrough y Scott salieron a practicar algo de deporte matutino. Tomaron el camino que discurría junto a la casa, cruzaron un terreno elevado y, desde ahí, llegaron al bosque colindante. Iban separados y en hilera, como si tuvieran intención de hacer una batida de conejos.

En torno a las nueve de la mañana, Wright se encontró con Monson y Scott ya de vuelta en casa, de pie en el comedor. Ninguno de los dos tenía con ellos sus armas, pero Scott cargaba con varios conejos que, por lo que dijo, había cazado Hambrough. Entonces Monson le dijo a Wright que su joven acompañante también se había disparado a sí mismo. «¿En el brazo, señor?», quiso saber el mayordomo, nervioso. La respuesta fue no. En la cabeza. Por lo que explicó Monson, estaba en el bosque, tendido, muerto.

Guiado por Monson, un apesadumbrado Wright acudió a ver el escenario de la calamidad y, por el camino, arrastraron a Whyte, el jardinero, y a Carmichael, el cochero. Descubrieron el cadáver de Hambrough en la cuneta, junto a una zanja. La cabeza reposaba sobre el hombro izquierdo, con la sangre manando de una herida justo detrás de la oreja derecha y empapando el suelo a su espalda. Tenía el brazo derecho posado en el costado, mientras que el izquierdo le cruzaba el pecho. «¿Qué deberíamos hacer?», preguntó Monson, agitado.

—Lo mejor será ir a buscar un médico —respondió el mayordomo con rostro pétreo.

Entonces Wright, Whyte y Carmichael idearon la forma de sacar el cuerpo del bosque en una manta enrollada y llevarlo de vuelta al terreno de labranza, desde donde lo trasladarían a la casa en carro. De nuevo bajo techo, Wright ayudó a vestir al cadáver antes de la llegada del médico local. Aquel parecía el proceder correcto: una concesión al decoro frente al tumulto provocado por una muerte tan escalofriante y repentina.