Introducción

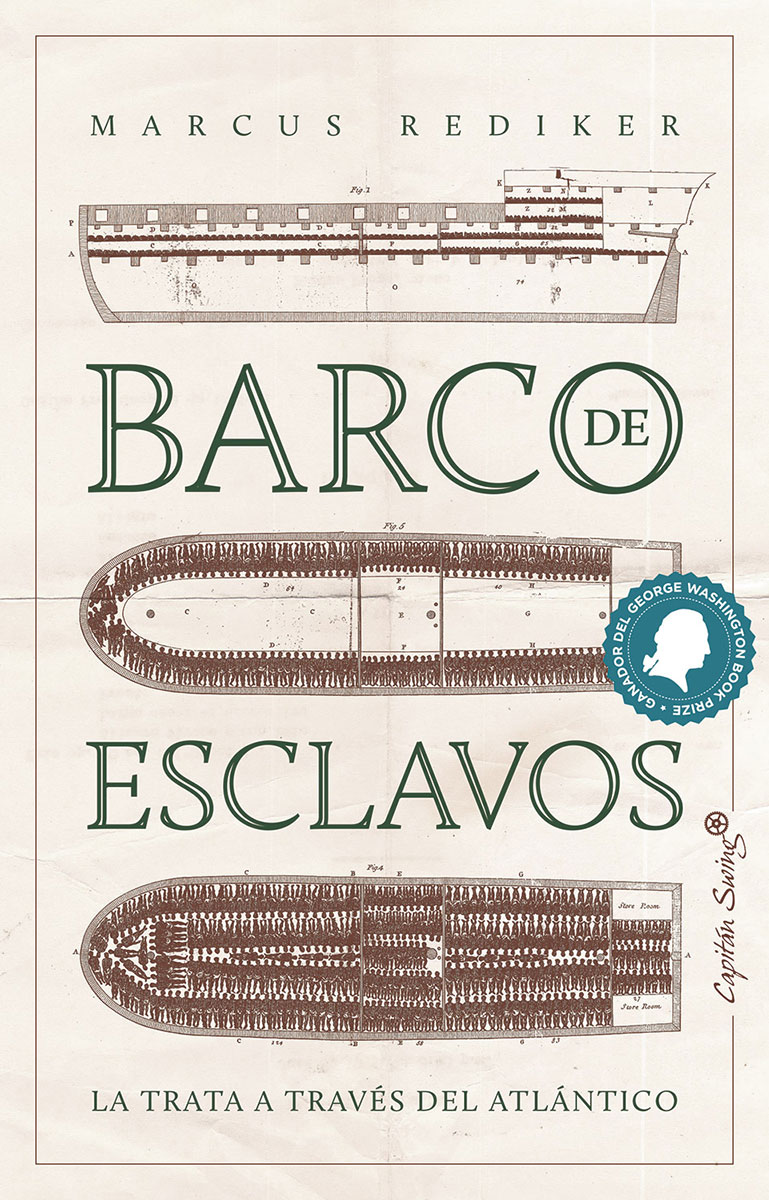

A costada en el fondo de la canoa en tres o cuatro pulgadas de agua sucia, con una manta tejida tirada sobre el cuerpo, extenuada del viaje, la mujer sentía el rítmico golpeteo de los remos de los bonnis, pero no veía a dónde la llevaban. Había viajado durante tres lunas desde el interior, la mayor parte del tiempo en canoas río abajo y a través de pantanos. A lo largo del camino la habían vendido varias veces. En el barracón de la casa de las canoas, donde había permanecido con otra docena de personas durante varios días, se había enterado de que esta etapa del viaje estaba llegando a su fin. Ahora se alzó sobre el torso mojado de otro cautivo tendido, y después se apoyó en el costado de la canoa, para poder alzar la cabeza y mirar por encima de la proa. Allá adelante estaba el owba coocoo , el barco temido, hecho para cruzar el «agua grande». Lo había oído mencionar cuando se proferían las amenazas más terribles en su aldea, donde ser vendido a los blancos y llevado a bordo del owba coocoo era el peor castigo imaginable.

La canoa cabeceaba sobre los rompientes espumeantes, y cada vez que la proa se hundía, la mujer lograba tener un atisbo del barco, que semejaba una isla de forma extraña en el horizonte. Cuando se aproximaron, le pareció similar a una enorme caja de madera con tres altas astas verticales. Se levantó un viento, y sintió un olor peculiar —aunque no desconocido— a sudor: era el olor acre del miedo con un agrio regusto a enfermedad. La estremeció un escalofrío.

Vio un banco de arena a la izquierda de la canoa y tomó una decisión. Los remos golpearon suavemente el agua, dos, tres, cuatro veces, y la mujer saltó por el costado de la canoa y nadó furiosamente para escapar de sus captores. Oyó a un par de remeros tirarse al agua en su persecución. De inmediato escuchó una nueva conmoción, miró por encima del hombro y los vio regresar a la canoa. Cuando vadeaba hacia la orilla del banco, vio a un tiburón gris grande y macizo, de unos dos metros y medio de largo, con un hocico redondeado y chato y unos ojitos pequeños, que se deslizaba junto a la canoa y se dirigía directamente hacia ella. Maldiciendo, los hombres golpearon al tiburón con los remos, vararon la canoa, saltaron y vadearon hasta llegar a la mujer. No tenía a dónde huir en el banco de arena, y el tiburón le imposibilitaba volver al agua. Se resistió, pero no le valió de nada. Los hombres le ataron las muñecas y las piernas con una liana áspera y la volvieron a lanzar al fondo de la canoa. Comenzaron a remar de nuevo y pronto empezaron a cantar. Al poco rato, la mujer oyó, primero tenuemente, después con creciente claridad, otros sonidos: las olas que rompían contra el casco del gran barco, sus maderas chirriantes. Y a continuación, gritos sofocados en un idioma extraño.

Con cada vigoroso golpe de los remos el barco se tornaba más grande y aterrador. Los olores se hacían más fuertes y los sonidos más altos: llantos y lamentos de un lado, y un canto bajo y melancólico del otro; el ruido anárquico de niños subrayado por el ritmo que llevaban unas manos sobre la madera; una o dos palabras comprensibles llevadas por el viento; alguien que pedía menney , agua; otro que lanzaba un maleficio apelando a myabecca , los espíritus. Mientras los canoeros maniobraban su embarcación para ponerla paralela al barco, vio rostros oscuros enmarcados por pequeñas aberturas en el costado de la nave, por encima de la línea de flotación, que miraban con fijeza. Por encima de su cabeza, docenas de mujeres y niños negros, y unos pocos hombres de caras rojas, contemplaban los acontecimientos por sobre la barandilla. Habían presenciado el intento de fuga en el banco de arena. Los hombres llevaban machetes y daban órdenes con voces duras y roncas. Había llegado al barco de esclavos.

Los canoeros zafaron sus ataduras y la empujaron hacia una escala de cuerdas que subió con las otras quince personas que venían en la canoa, todas desnudas. Varios de los hombres subieron con ellos, al igual que el comerciante negro con el sombrero de galones dorados que los había acompañado desde la casa de las canoas hasta el owba coocoo . La mayoría de los miembros de su grupo, ella incluida, se sintieron asombrados por lo que veían, pero un par de los cautivos varones parecían extrañamente tranquilos y hasta les hablaban a los blancos en su lengua. Este era un mundo diferente al que conocía: un mundo de árboles altos, despojados de su corteza, sin ramas; de extraños instrumentos; y de un sistema de cuerdas que se remontaba hacia lo alto. Cerdos, cabras y aves deambulaban por la cubierta principal. Uno de los blancos tenía una cotorra, otro un mono. El owba coocoo era tan grande que hasta tenía su propio ewba wanta (bote) a bordo. Otro blanco, muy sucio, le dirigió una mirada lasciva, hizo un gesto obsceno y trató de agarrarla. La mujer saltó sobre él, le clavó las uñas en la cara y le sacó sangre de varios lugares antes de que el hombre lograra librarse de ella y le propinara tres fuertes azotes con el pequeño látigo que llevaba. El comerciante negro intervino y se la llevó a empujones.

Mientras recobraba la calma, la mujer examinó los rostros de los demás prisioneros de la cubierta principal. Todos eran jóvenes, algunos niños. En su aldea la consideraban una mujer de mediana edad, pero aquí era una de las más viejas. La habían comprado solo porque el astuto comerciante negro había vendido un gran lote, lo que no le había dejado al capitán otra opción que tomar lo que se le ofrecía: todo o nada. En el barco sería una anciana.

Muchas de las personas que estaban en la cubierta parecían hablar su idioma, el igbo, aunque muchas lo hacían de manera distinta a ella. Reconoció a un par de grupos de personas de su región natal, los sencillos appas y los más oscuros y robustos ottams. Más tarde se enteraría de que muchos de los cautivos llevaban varios meses en el barco. Los marineros habían bautizado a los dos primeros que llegaron con los nombres de Adán y Eva. Tres o cuatro barrían la cubierta; muchos se lavaban. Los marineros repartían pequeños cuencos de madera para la comida de la tarde. El cocinero del barco les servía carne y pan a algunos, a otros, el más familiar ñame con aceite de palma.

La cubierta principal bullía de ruidosa actividad. Un blanco de piel negra, un marinero, gritó «Domona!» (silencio) para acallar el estruendo. Otros dos blancos parecían ser especialmente importantes en todo lo que ocurría. El hombre grande que estaba a bordo era el capitán, cuya palabra hacía ponerse en movimiento de inmediato a los otros blancos. Él y el médico se dedicaron afanosamente a revisar a los recién llegados: la cabeza, los ojos, los dientes, los miembros y el vientre. Inspeccionaron a una familia —una pareja con un hijo— llegados en la misma canoa que ella. Llevaron al hombre, con lágrimas en los ojos, a través de la puerta de la barricada, hacia la parte delantera del barco. Desde atrás de la barrera, la mujer oyó los gritos de otro hombre que recibía pem pem , una paliza. Reconoció su angustiada entonación: era un ibibio.

Poco después de que la examinaran, un blanco le gritó: «¡Abajo! ¡Ahora! ¡Rápido!», y la empujó hacia un gran hueco cuadrado en la cubierta. Una joven que se encontraba cerca temió que no hubiera entendido la orden y le susurró apresuradamente: «Gemalla! Geven gwango!» . Cuando comenzó a descender por una escala hacia la cubierta inferior, un hedor terrible le llegó a las narices y la hizo sentir repentinamente mareada, débil, con náuseas. Sabía que era el olor de awawo , la muerte. Emanaba de dos mujeres enfermas que yacían solas en un rincón oscuro, sin que nadie las atendiera, cerca de la athasa o «tina para las necesidades», como la llamaban los blancos. Las mujeres murieron al día siguiente y sus cuerpos fueron lanzados por la borda. Casi al instante, las aguas circundantes se encresparon, se arremolinaron y enrojecieron. El tiburón que había seguido su canoa al fin comía.