I. EL PUENTE DE LONDRES

ntre Greenwich y Londres observamos que el comercio no ha repartido sus riquezas en las orillas del río de forma equitativa, «como la espina divide dos mitades», por emplear una típica expresión de la isla de Man. Tras pasar el famoso Hospital y el Trafalgar, siempre de fiesta con sus alegres terrazas y ventanas, la mayor parte de la actividad del río tiende a acumularse en la margen derecha, donde los barcos que recorren los meandros parecen detenidos formando unas filas apretadas. Una telaraña de aparejos se extiende por el cielo. El agua bulle, repleta de hombres siempre atareados, y se puede oír fragmentos de conversación en todas las lenguas del mundo. Las flotas transoceánicas, como guardia de honor del comercio mundial, dan la bienvenida al viajero que acaba de desembarcar hace unos momentos. Los barcos traen los dorados cereales desde el lejano Oriente y el lejano Oeste, mientras algunos hombres trabajando desde las gabarras cargan los barriles y las pacas, los sacos y las pieles. El crujido de grúas y el chirrido metálico de poleas, los jadeos de los barcos de vapor, el batir de las velas, los roncos gritos de los marineros, las campanas de las iglesias de distintos barrios y, sobre todo, el movimiento musical del agua y su chapoteo constante componen una alegre melodía en la cabeza del viajero que llega a Londres en barco.

El artista, cuya mirada curiosa no pierde detalle de las variadas actividades que se desarrollan en la orilla —especialmente en la zona de Middlesex—, siente la imperiosa tentación de detenerse y desembarcar. Atisba oscuros callejones flanqueados de viviendas viejas y destartaladas, tabernas situadas en las esquinas cuyos muros se desvían graciosamente de la vertical, imposibles escaleras que descienden hasta el nivel del agua, las enormes vigas de los viejos tinglados, mercancías balanceándose en el aire en su camino de las gabarras a la orilla, pantalanes ennegrecidos y deformados y, puestos sobre ellos, algunas figuras zafias y ordinarias. Todo ello teñido de un tono tenazmente neutro bajo un cielo neutro, de manera que la colorista popa de una barcaza, la calidez de una vela ocre o la albura de un largo jirón de vapor (que no es aquí signo de rendición) ofrecen un descanso agradable a la vista. Las múltiples formas y direcciones que adopta la energía humana en nuestra escena cautivan la atención del espectador y lo encantan. ¡Cómo no maravillarse ante los bosques de mástiles que se alzan ante el viajero y parecen adentrarse en tierra firme, como si los muelles carecieran de límites! Un tren se desliza entre el bosque y la costa. Un remolcador te escupe una nube de humo en plena cara. Hay un baile en la cubierta del barco de Gravesend. La severa policía del Támesis rema vigorosamente para alejarse así de nuestra proa. Desde el puente de mando de nuestra nave, el práctico dirige soeces comentarios a una lancha que transporta a unos festivos excursionistas hacia las rudas y salvajes diversiones de Shadwell. A nuestra derecha unos barcos daneses fondeados forman por su parte un hermoso conjunto, y a la izquierda hay un grupo de naves italianas. Los barcos de mayores tonelajes son los de Ostende y Amberes, pero también se ven robustos buques escoceses y algunos clípers procedentes del Clyde.

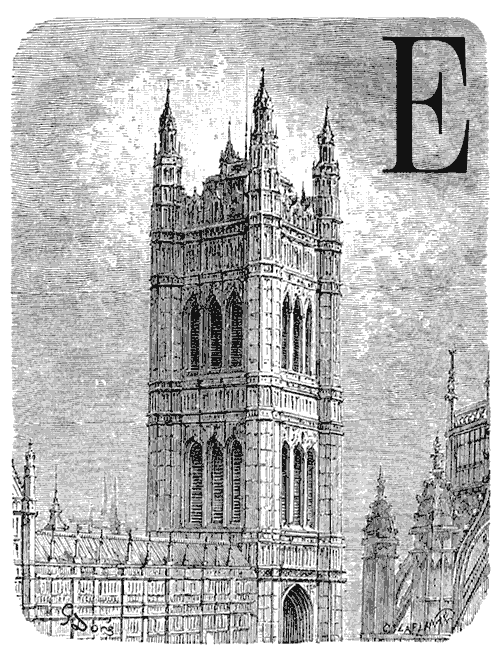

¡El Clyde! Cómo olvidar ese triste espectáculo de la costa de Kent. El recuerdo de los grandes astilleros y las compañías navieras, los almacenes desiertos como estaciones de ferrocarril abandonadas, la orilla fangosa y melancólica y los demás síntomas de una intensa actividad que ha tocado a su fin nos conmueven con fuerza y nos llenan de congoja al pasar por el muelle de Cherry Garden. Tras este malecón de hermoso nombre, que sugiere travesuras en risueños jardines, se esconden las calles y callejones de Deptford y sus aledaños, sede de los más lúgubres episodios de la historia de la Gran Ciudad. Toda esta parte de la costa, desde Woolwich casi hasta el Puente de Londres, permanece inactiva. Donde otrora se escuchaba trabajar a los herreros de ribera impera ahora un silencio sepulcral que no desmerecería de las capillas de la abadía de Westminster. El óxido lo ha corroído todo, hay telarañas en las ruedas y el polvo cubre cada centímetro, a excepción de las pequeñas oficinas de emigración. Como dice el proverbio, «es mejor una buena cena que un abrigo elegante», pero ¿y luego? El abrigo está empeñado y en la cocina no queda nada de comer. Es una orilla muerta. Ya nadie rompe botellas contra flamantes proas, ni ondean las banderas ni se escuchan voces melodiosas que bautizan barcos de noble figura. Los condenados a trabajos forzados ya no trabajan en la carretera, y también han desaparecido los aguerridos trabajadores de los astilleros que armaban las flotas de vapores y los transatlánticos. Pero frente a la desolación de estos terrenos se acumulan los barcos ya cargados, apelotonados como soldados que forman en apretadas filas para ocultar los lugares más deslucidos del recorrido de un desfile real. Si surgiera otro poeta del Támesis, otro John Taylor, el poeta del agua, dispuesto a cantar la majestuosidad de los desfiles comerciales, esos torneos acuáticos de nuestro tiempo, sólo podríamos desearle la viril independencia propia del antiguo bardo de los remeros, que desempeñó su oficio y cantó y halló en su inspiración:

«A kingdom of content itself».

A lo largo de casi dos siglos y medio estas aguas han fluido, crecido y menguado, cargadas de frutas y productos procedentes de todos los climas, pero aún hallamos al «joven y alegre marinero» en escalas y pantalanes, en muelles y puentes, tan inconfundible como siempre. Señalemos tan sólo que la reputación de gruñón que se ha labrado sólo es comparable a la del granjero británico.

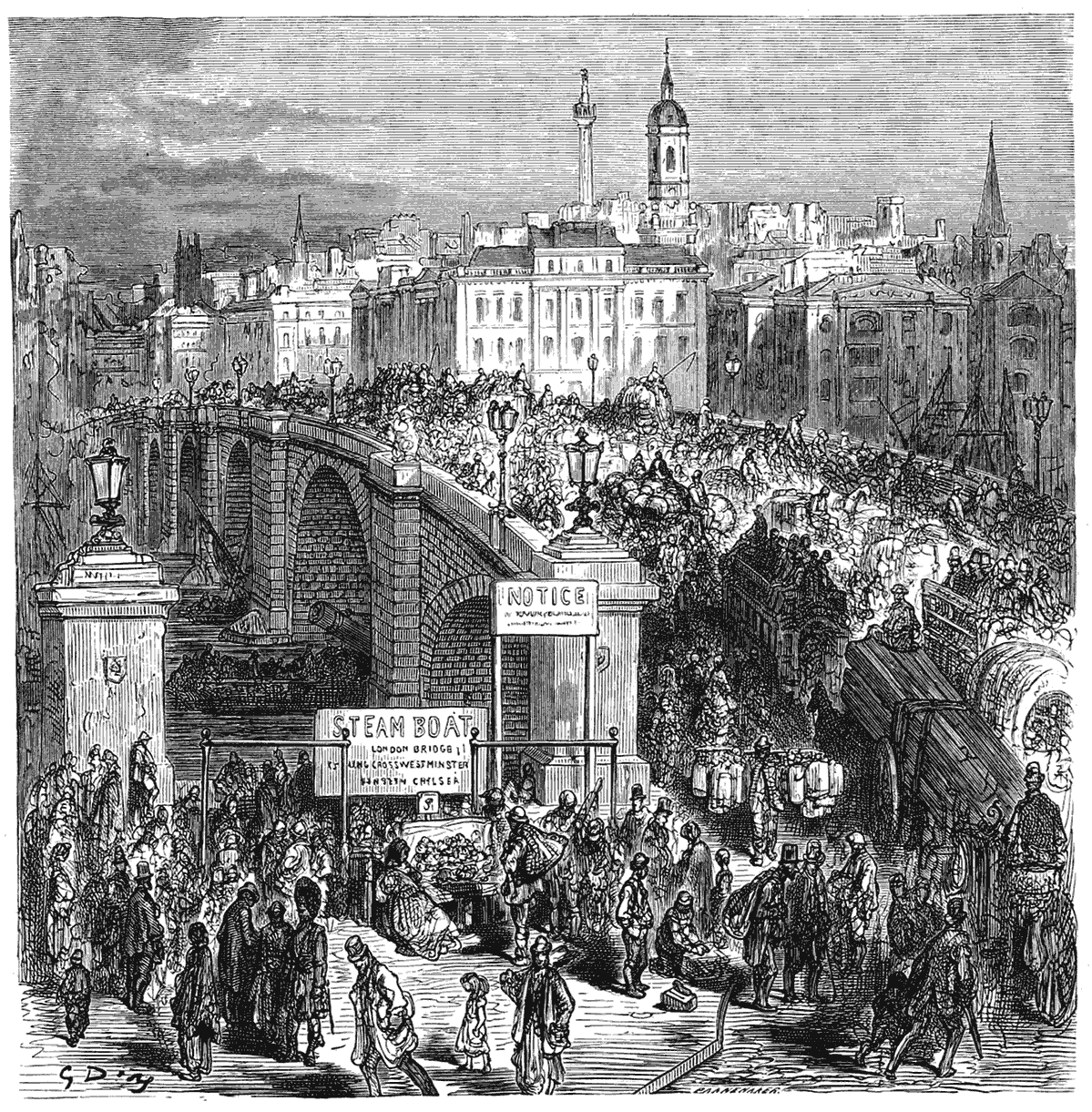

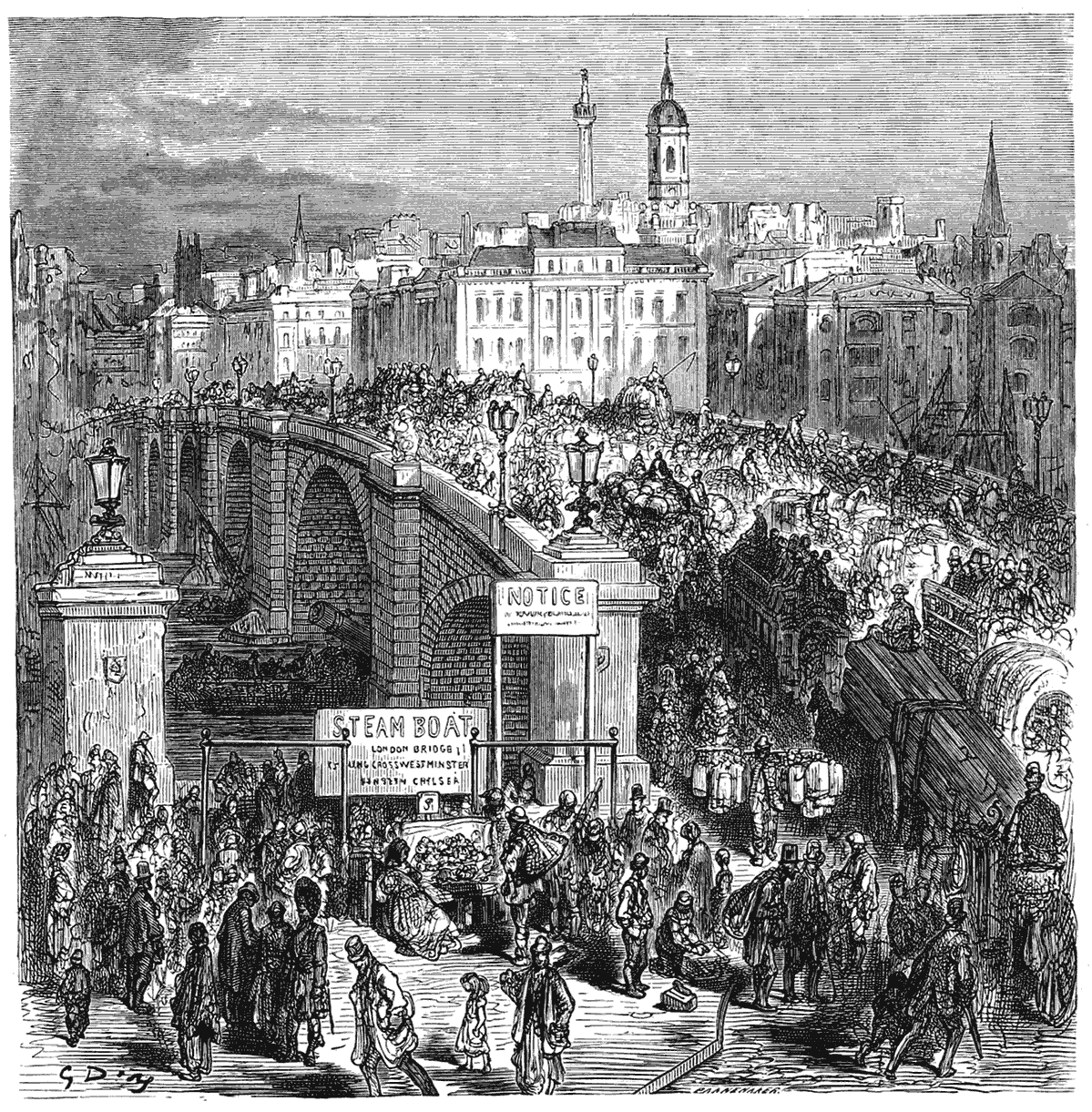

El tráfico se hace más denso con la marea. Los barcos entran y salen, maniobran y cambian de rumbo, deslumbrando la vista y los sentidos. Remos, hélices y paletas agitan las aguas, y los pequeños esquifes se bambolean y cabecean en la estela de los vapores. Ya hemos pasado las escaleras del viejo túnel bajo el Támesis —donde la orilla aparece embellecida con nuevas filas de tinglados, almacenes y viviendas, todo en el tono neutro de costumbre— cuando los aparejos de las hileras de barcos permiten entrever la Torre de Londres. Vemos las ocres aguas del río Támesis batiendo perezosamente contra la Puerta de los Traidores y, al fondo, el ajetreo de Billingsgate, en donde los pesqueros depositan su carga. Nuestro barco se ve obligado a disminuir la velocidad, y su avance se convierte en disputada lucha por cada pulgada de superficie fluvial. El piloto hace señas a los barcos más pequeños para apartarlos de nuestro camino, y cuando logran sortearnos, pasan a babor y estribor a un palmo escaso de nuestras paletas. Las barcazas se dejan llevar por la corriente, y sus patrones parecen completamente ajenos a los encendidos gritos y señales de nuestro piloto. A cada momento estamos a punto de sufrir una colisión bajo la atenta mirada de los marinos que, apoyados en las amuras de los barcos fondeados en cada una de las dos orillas, fuman tranquilamente saboreando sus pipas y sonríen pausados ante la dificultad de nuestro avance.

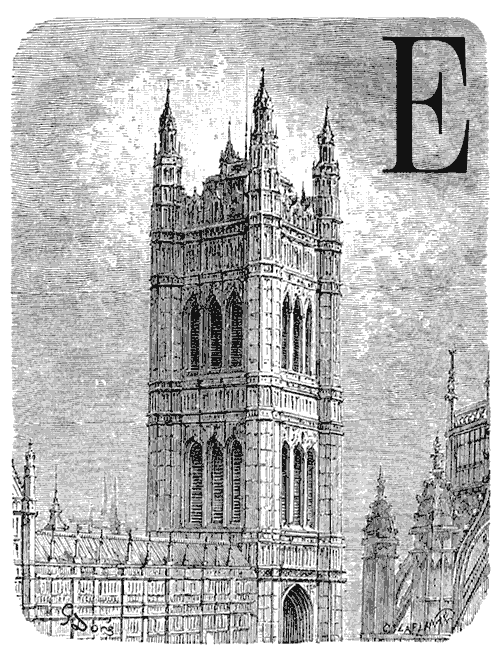

El Puente de Londres cruza el Támesis de una a otra orilla. El Pont Neuf y el Puente de Londres son los dos puentes más cargados de historia del mundo; sus piedras atesoran el misterio, el romanticismo y la tragedia. Resulta muy curioso observar los rostros que se apiñan en la borda de un vapor procedente del océano, cuando el Puente de Londres aparece en el horizonte con las cúpulas de San Pablo elevándose detrás. Una vista de Londres que resulta familiar para cualquier pueblo civilizado. «Le