Introducción

Los microbios, minúsculas expresiones de vida, están aquí desde que la Tierra era poco más que un gran caldero burbujeante. Son más antiguos que nosotros, más que el tigre dientes de sable, los dinosaurios o los trilobites. Se multiplican en la atmósfera, en la tierra o en el agua, donde forman colonias, se alimentan, se relacionan y contribuyen a la enorme diversidad de la vida. Gracias a ellos abandonamos el mar a rastras hace millones de años y acabamos por convertirnos en seres capaces de hablar, pensar y leer este libro. Algunos, la mayoría, viven en armonía con nosotros; otros, los menos, nos atacan y nos destruyen.

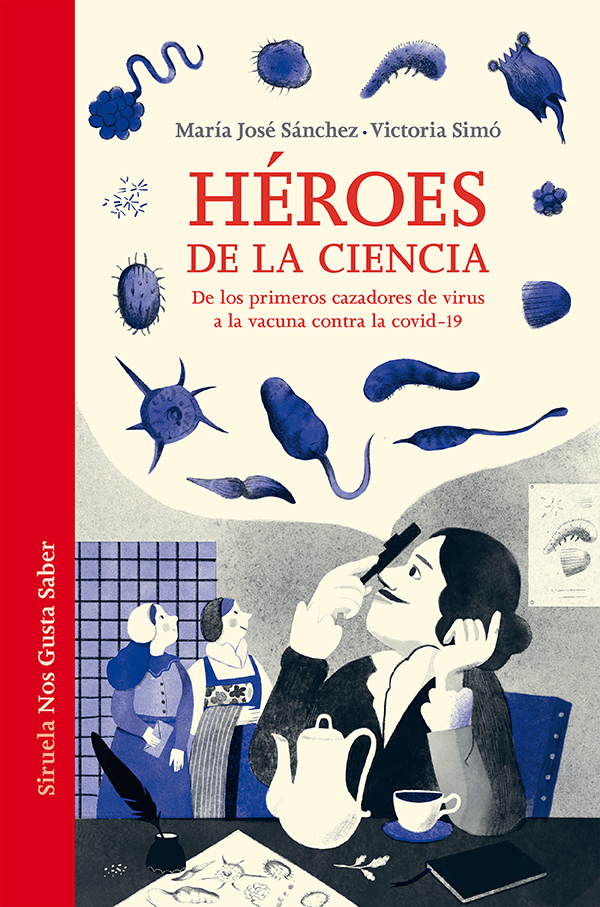

Hoy sabemos que los «gérmenes» son los responsables de peligrosas enfermedades cuya sola mención nos pone los pelos de punta: rabia, tuberculosis, poliomielitis, ébola, covid… Relacionamos los virus y las bacterias causantes de estas dolencias con toda clase de síntomas horribles que han amenazado nuestra vida a lo largo de la historia. Pero no hace tanto tiempo, apenas un par de siglos, las personas desconocían la existencia de esos patógenos invisibles capaces de provocar terribles plagas y pandemias. Solo en una época relativamente reciente los científicos empezaron a intuir la presencia de formas de vida tan minúsculas como trascendentes, y, cuando lo hicieron, recurrieron a todo su ingenio para idear maneras de desentrañar sus misterios. Armados tan solo de curiosidad y pasión, se adentraron en este mundo invisible a los ojos como auténticos héroes, a menudo indiferentes al peligro que corría su propia vida. Gracias a ellos y a ellas, enfermedades como la viruela han sido erradicadas de la faz de la tierra y tenemos vacunas para el tétanos o el sarampión. Otras aún nos desafían.

Últimamente, como pocas veces en nuestra historia, sentimos curiosidad por conocer mejor ese mundo microscópico al que nos une un vínculo ineludible y necesario. Palabras como «inmunidad», «coronavirus», «pandemia», «zoonosis» o «toxina» han pasado a formar parte de nuestro vocabulario cotidiano. Y en ese contexto, precisamente, surgen las historias que conforman este libro. Desde la pura inquietud de saber más, las autoras, que no procedemos del ámbito científico, nos hemos acercado con asombro a los grandes descubrimientos de la microbiología y a las personas que los protagonizaron en un ejercicio de aprendizaje, pero también de imaginación, que nos ha permitido ficcionalizar los relatos.

Ha sido un viaje largo y emocionante que, junto con infinidad de descubrimientos alucinantes, nos ha revelado una realidad importante: el saber científico surge del diálogo constante entre personas e ideas diversas, un intercambio que se hacía más evidente conforme avanzábamos en la historia y se tornaba más complicado escoger nombres y hallazgos. La conclusión es que nadie está solo, ni siquiera en la soledad de su laboratorio. Quizá haya llegado la hora de tenerlo más presente e inspirarnos en la generosidad de estas mujeres y hombres a la hora de afrontar los desafíos que, cada vez más, nos plantea nuestra aldea global.

HÉROES DE LA CIENCIA

A NTON VAN L EEUWENHOEK

El cazador de animálculos

Durante siglos, las personas levantaban la vista hacia el cosmos mientras se hacían preguntas sobre los misterios que albergaba. Atribuían a los astros propiedades divinas, hacían cálculos matemáticos para predecir sus movimientos y suponían que allí, en las estrellas, estaban escritos los destinos de los seres humanos. A Anton van Leeuwenhoek, en cambio, le fascinaban los secretos más minúsculos de la naturaleza. En una gota de agua encontró universos enteros por explorar. No buscaba el origen de las enfermedades; solo quería ver lo que ninguna persona había visto antes. A este hombre sin estudios superiores ni formación científica le debemos las primeras contribuciones al estudio de nuestros más pequeños compañeros de viaje: los microbios.

Hacía una preciosa mañana en Delft, una animada ciudad de los Países Bajos surcada por canales y rodeada de murallas. El sol empezaba a asomar después de un invierno particularmente largo y los balcones se iban llenando de flores que daban la bienvenida a la primavera. En una mercería con vistas al agua, la campanilla anunció la entrada de una clienta.

—Buenos días, querida Barbara —saludó la compradora. Barbara Leeuwenhoek, la dueña de la tienda, reconoció al momento a la recién llegada. Era su amiga Catharina, esposa del pintor Johannes Vermeer, una joven de mirada inteligente y aspecto elegante—. Vengo a buscar un paño. Quiero encargarle un traje a mi marido para el bautizo —se tocó la barriga en la que se apreciaba un embarazo avanzado— y prefiero escoger la tela yo misma.

Barbara, que también estaba embarazada, le mostró distintas opciones.

—Esta acaba de llegar. Tócala y apreciarás su calidad. El tintado es excelente. Además, no sale demasiado cara. Anton la escogió especialmente. Ya sabes lo meticuloso que es.

—¿Dónde está? —se interesó Catharina.

—Ah, ya lo conoces, está en el taller con sus lentes. No le gustan las lupas que fabrican los ópticos de la ciudad. Dice que no le permiten ver la urdimbre de los tejidos más finos. Así que ha decidido fabricar sus propias lentes. Las pule una y otra vez hasta lograr la curvatura perfecta. A veces pienso que le interesan más las lentes que los paños.

Las dos mujeres rieron con ganas.

—No sabes cómo te entiendo —suspiró Catharina—. Mi marido es capaz de dedicar meses a un cuadro antes de darse por satisfecho. En fin, me llevo la tela que me has enseñado, siempre y cuando te parezca bien que te la pague dentro de unos días. Johannes está a punto de terminar un encargo.

—Claro que sí —respondió Barbara sonriendo—. Ya me la pagarás cuando puedas. Somos amigas, ¿no?

—Cuánto me alegro de que Anton decidiera volver a la ciudad —dijo Catharina cuando las dos mujeres se despidieron con un abrazo—. Nadie entiende tanto de telas como él.

EL TERCER OJO

Barbara, la esposa de Leeuwenhoek, tenía mucha razón al decir que Anton estaba cada vez más interesado en las lentes y menos en los paños.

Nacido en la ciudad de Delft en 1632, Anton van Leeuwenhoek se había trasladado a Ámsterdam a los dieciséis años para aprender el oficio de pañero. Unos años más tarde regresó a su ciudad natal para casarse y abrir su propio negocio. Fue allí donde descubrió que esas lentes que elaboraba con tanto cuidado le permitían asomarse al mundo más fascinante que jamás hubiera soñado. Porque, además de un talento innato para pulir, medir y calcular, Leeuwenhoek poseía algo aún más importante: una curiosidad sin límites. ¿Y si usara las lentes para mirar algo más que las telas?, se preguntó. ¿Por qué no observar la arena, el moho, lana, un pelo de castor?

Inspirado por un superventas de la época, la obra Micrographia, de Robert Hooke, fabricó un microscopio con minúsculas lentes que pulía con sus propias manos y luego montaba en una placa de cobre, de plata o de oro: un auténtico tercer ojo con una capacidad de ampliación que aumentaba doscientas veces la visión del ojo humano y que corregía las distorsiones, a diferencia de otros microscopios de la época.