INTRODUCCIÓN

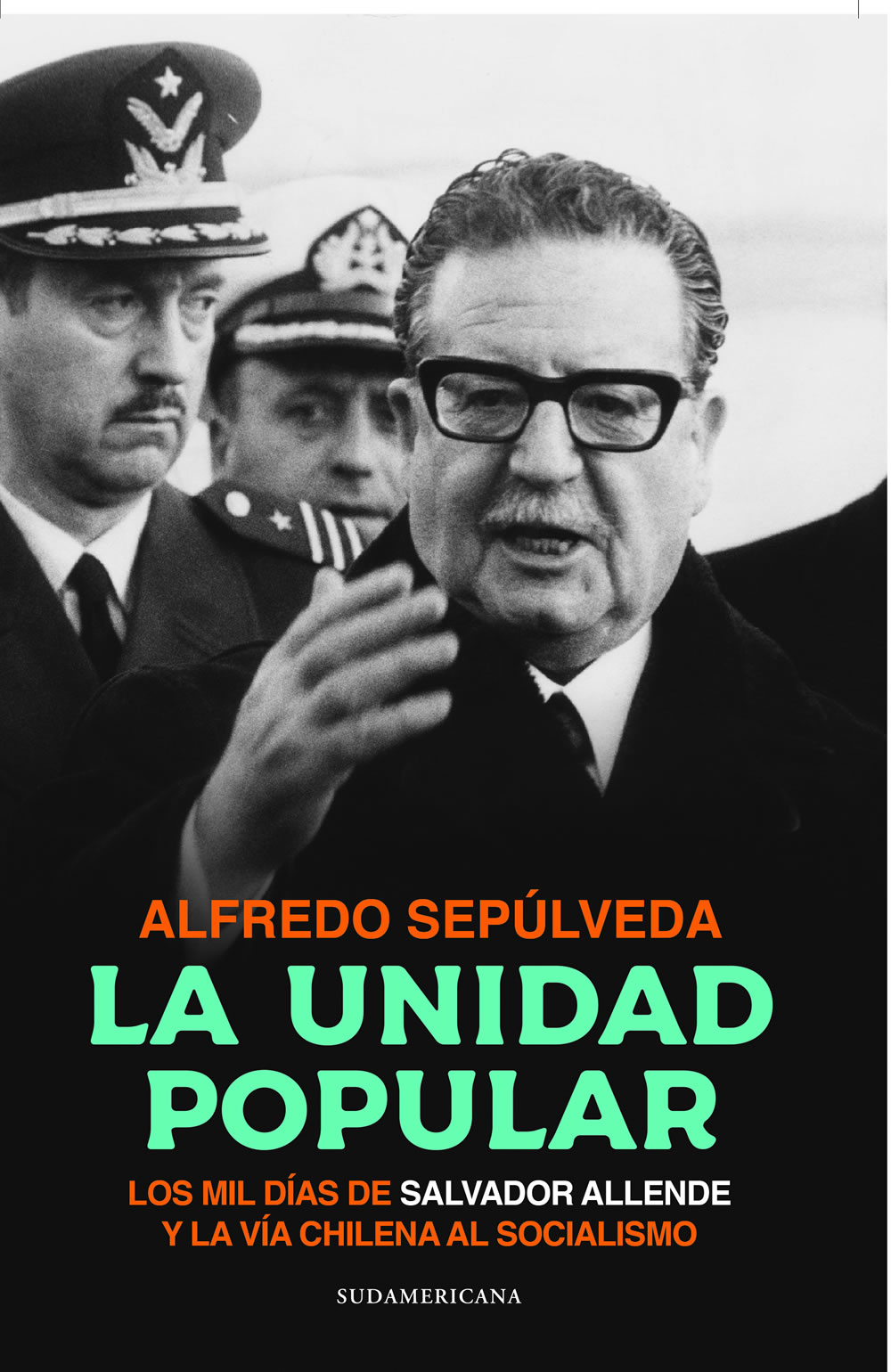

La Unidad Popular fue uno de los tres grandes intentos de transformación absoluta y radical del sistema político, económico y social de Chile que se intentó en la segunda mitad del siglo XX. De ellos, fue tal vez el más ambicioso. Ciertamente fue el más trágico. A pesar de su cortísima duración —dos años, diez meses y una semana— no fue solo un gobierno sino un torbellino que sacudió a la sociedad chilena de una manera que quizás no experimentaba desde el antiguo conflicto civil de 1891. Su deseo fue tan grande como su fracaso: hacer de Chile un país socialista, marxista, con una economía, una cultura, una sociedad y hasta un ser humano nuevos. Partidarios y enemigos de la Unidad Popular vivieron este periodo de una manera intensísima: en pocos años, la política y lo político cobraron una importancia superlativa en la vida social y personal, y en torno a ese eje las pasiones y deseos, los sueños y pesadillas, la violencia y la esperanza, correrían con eléctrica fluidez. Unos estuvieron alentados por el sueño de alcanzar la modernidad y terminar con la pobreza, la injusticia social y la miseria mediante la aplicación del socialismo marxista; otros vivieron esta época con temor y terror: perderían propiedades, enfrentarían ausencia de productos y alimentos básicos, la inflación se comería los sueldos y supondrían que, así las cosas, pronto el Estado se convertiría en un gran hermano que todo lo iba a controlar.

La Unidad Popular —llamada, coloquialmente, UP (upé)— encerraba en su código genético dos ideas que, a la postre, demostraron ser incompatibles: la sociedad socialista marxista y la democracia representativa chilena vigente desde 1932. La primera resolvería el asunto de la propiedad de los medios de producción como manifestación de poder. La UP buscaba que la clase obrera chilena —no la clase media, no los empresarios— fuera la dueña de toda la riqueza del país a través de un «gobierno del pueblo». El diseño para lograr esto pasaba por una nueva constitución que reformaría los tres poderes del Estado. La otra idea, la democracia representativa, era a la vez despreciada y celebrada. Se la consideraba «burguesa» y «aliada al imperialismo». Al mismo tiempo, durante cuarenta años fue el ambiente el mecanismo mediante el cual los trabajadores lograron conquistas sociales, lo que le daba a Chile un carácter único. Qué mejor demostración de la singularidad democrática chilena que un marxista llegara a la presidencia de la República a través de una elección legítima y limpia.

Por primera vez en la historia, las miradas del mundo cayeron en Chile. El experimento ocurría durante los años de la Guerra Fría —el conflicto que enfrentó a la Unión Soviética y Estados Unidos por el control del globo—, y las potencias, sobre todo Estados Unidos, no fueron indiferentes al lejano destino de este pequeño país. Desde la elección que por voto popular dio a Allende una estrecha mayoría, fue un imperativo de la política exterior estadounidense que esta «vía chilena al socialismo» terminara. En el viejo continente, el eurocomunismo —la versión moderada del marxismo— observaba el caso chileno mientras contenía la respiración y se preguntaba por su propio futuro. La Unión Soviética desconfiaba profundamente del éxito del asunto. Y los cubanos no creían en una revolución que no estuviera respaldada por la fuerza de las armas.

Aunque no había estado exento de tensiones, disputas y graves asonadas, desde 1932 el orden civil chileno dio presidentes constitucionales que terminaban su mandato en los plazos acordados y entregaban el cargo a un sucesor electo por votación secreta y universal (las mujeres recién participaron de los procesos presidenciales y parlamentarios en 1952).

No era poco, pero no bastaba. Por un lado, Chile había conseguido una estabilidad institucional única en la región. En el periodo todos los países de Latinoamérica, con las excepciones de México y Chile, tuvieron militares que derrocaron al gobierno electo en las urnas. La paz civil chilena generó un modelo de desarrollo económico puertas adentro, de sustitución de importaciones, de proteccionismo a las empresas, de una gran participación del Estado en la economía y de desarrollo de una industria pesada estatal. Sin embargo, nada de esto terminó con la pobreza mísera de amplios sectores de la población que no accedían a educación, salud, vestuario ni alimentación. La desnutrición, la falta de escolaridad, los harapos y las enfermedades infectocontagiosas campeaban en el mundo de la pobreza chilena. Y no era un asunto solo de egoísmo social: algo no funcionaba con el sistema económico chileno, que no generaba los recursos para que los gobiernos pudieran financiar políticas públicas sólidas. Un observador profético se dio cuenta del problema ya en 1959: una democracia así de desarrollada solo podía generar demandas por parte de la población que el sistema económico no podría satisfacer. Entonces, decía, había nada más dos salidas: o el sistema económico elevaba su nivel, o habría «un ataque franco contra las condiciones de vida democrática».

La Unidad Popular fue una respuesta de modernidad a este dilema. Fue, por cierto, la que entregó la izquierda: una transformación total y radical de los sistemas políticos y económicos bajo las «leyes de la historia» marxistas. La sociedad chilena, acostumbrada a los cansinos cambios de mando democráticos y a los complots de salón, en estos años se transformó. La vida se vivió en forma intensa, los conflictos sociales emergieron, la cultura ardió. Como electrones que corren a los polos, los chilenos abandonaron las medianías y abrazaron los absolutos. La convivencia política se fracturó no solamente en las cúpulas de los partidos, en los clubes, en los centros de madres, juntas de vecinos, colegios o en los pasillos del Congreso, sino en la sociedad chilena profunda. Las familias, las personas, se transformaron en un gigantesco eco de las graves tensiones que sacudieron el cuerpo político del país. «Momios» y «upelientos», «comunachos» y «fachos» se enfrentaron en los almuerzos dominicales, en las calles, en las oficinas e industrias, en los campos y las ciudades, en la prensa, con una violencia que fue retórica y también física, y que solo creció. A medida que pasaban los meses, los fantasmas horribles de la guerra civil y del golpe de Estado abandonaron sus naturalezas translúcidas, y en 1973 aparecieron frente a los chilenos como los únicos dos candidatos de una elección del infierno.

Por mientras, el gobierno de Salvador Allende avanzó a contracorriente y en forma veloz: reformó el agro y entregó tierras a campesinos, se hizo de las grandes empresas productivas y de la gran minería del cobre, estatizó la banca, aumentó el circulante e intentó cambiar la educación. Todo esto mientras se desataba un desabastecimiento de alimentos brutal, paros de transporte y de servicios profesionales, una inflación descontrolada y una violencia política —en el campo y las ciudades— nunca antes vista.

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 terminó con todo esto. Pero aquí el lenguaje mismo habita en un terreno pantanoso. Decir «terminó» da cuenta de un agente externo, una especie de orbitador que interviene, clausura el proyecto de la UP y pone en marcha una revolución capitalista de signo contrario, alimentada con una larga estela de sangre, torturas, desapariciones y violencia: la dictadura militar de Augusto Pinochet, que dominó al país hasta 1990.

Pero el golpe no fue un Dios del antiguo testamento que castigó a un pueblo poco devoto. Fue un proceso consustancial a la Unidad Popular, acaso la manifestación más cierta de que su estrategia era una paradoja.