Prefacio

Hay muchos que preguntarán por qué después de tantos años he decidido contar mi historia. Y es cierto, ha pasado mucho tiempo en el cual jamás dije quién era, lo que había hecho y la razón por la que estuve más de veinte años en el exilio.

Tal vez la respuesta tenga que ver con mi formación, acostumbrada a no preguntar nada más allá de lo que se me decía, acostumbrada a trabajar de forma compartimentada, y a mantener un perfil bajo.

Pero esto terminó el día en que la senadora Isabel Allende fue entrevistada por el diario El Mundo de España, donde contó que aquel 11 de septiembre de 1973 fui yo quien le avisó: «Isabel vete a La Moneda, que hay golpe de Estado».

Desde entonces he dado entrevistas, he apoyado a investigadores, documentalistas, escritores y a gente interesada en saber acerca del gobierno de la Unidad Popular y, sobre todo, de Salvador Allende.

Varios compañeros me incentivaban a escribir lo que viví en esos mil días inolvidables para mí, aquella época que me marcó para siempre y que estará conmigo hasta que el destino diga otra cosa.

Mi gran amigo Víctor Pey, compañero y cómplice, tan querido y respetado, me insistió en muchas ocasiones en que ya era el momento, porque pasaban los años y muchos de los protagonistas y testigos de ese tiempo, aquellos que estuvieron más cerca del presidente Allende, habían partido.

De la Secretaría Privada solo dos estamos aún vivas: Isabel Jaramillo, que estuvo poco tiempo trabajando con nosotros y que actualmente vive en Bruselas, y yo. De los médicos más allegados, están Óscar Soto —quien vive en España— y Hernán Ruiz Pulido. Y de los compañeros del Grupo de Amigos Personales (GAP), muchos fueron asesinados, desaparecidos o salieron al exilio y aún permanecen fuera del país.

Con Víctor compartimos muchos años del exilio en Venezuela. Tanto allá como en Chile después de mi regreso, nos veíamos y llamábamos casi a diario. Incluso en Santiago vivíamos en calles contiguas, y nos saludábamos desde las ventanas.

Ya de vuelta en Chile, un día me dijo: «Juntémonos el jueves y veamos cómo hacerlo». Quería que trabajáramos juntos en recuperar de algún modo la memoria de ese triunfo vivido hacía ya cincuenta años, de la llegada de Allende a La Moneda y de esos mil días de la Unidad Popular.

Me asusté. Me pregunté quién era yo para hablar de Allende, pero lo cierto es que con Víctor siempre estuvimos muy cerca del Doctor, demostrándole nuestra total lealtad.

Ese día en que habíamos quedado de reunirnos, sonó el teléfono: «Soy yo, Víctor, fíjate que me enredé con una silla y estoy un poco adolorido, dejémoslo mejor para el próximo lunes».

Llegó la ansiada nueva fecha, yo ya me había hecho la idea de hablar de nuestros recuerdos vividos junto al presidente. Cuando estaba por salir, sonó el teléfono. Era el doctor Hernán Ruiz Pulido. Me extrañó, y entonces me dijo con voz suave: «Chica, Víctor acaba de morir».

Me tuve que sentar, porque pensé que me iba a caer. Sentí que algo extraño me nublaba la mente, ¡no podía ser verdad! Llamé a su casa y me contestó su nieta, quien me lo confirmó: «Sí, es verdad». No tuve palabras y colgué; no podía asumirlo, lloré mucho y estuve con una pena inmensa. Perdí al amigo, al que me escuchó siempre cuando la vida se hacía difícil; él era para mí esa persona a la que le cuentas todo y a la que le pides consejo.

Me fui a la Casa Michoacán en La Reina, porque quería verlo, pero aún no había llegado. Lo esperé y, entre lágrimas y en silencio, le dije: «Te prometo que contaré lo vivido».

Y aquí estoy, recordando. A veces triste y otras veces sonriente cuando pienso que tuve la suerte de compartir día a día con mi presidente, Salvador Allende.

Hay que decir que este relato no es un análisis político de la época, sino solo una mirada humana, íntima, amigable y leal de lo que vi durante esa parte de la historia de nuestro país.

En mi familia había muchos que pensaban distinto, que temían que Allende llegara al poder. Mi padre era liberal y había sido secretario de Arturo Alessandri Palma. Yo de muy niña escuché hablar de política y mi tía, Paz Espejo Novoa, incluso partió a Cuba luego del triunfo de la Revolución cubana para apoyar a Fidel. Para mi padre y mi abuela fue horroroso que la niña, que había estudiado en el Universitario Inglés, se hiciera comunista. Nunca llegaron a tener idea de las cosas que hice, de lo que viví.

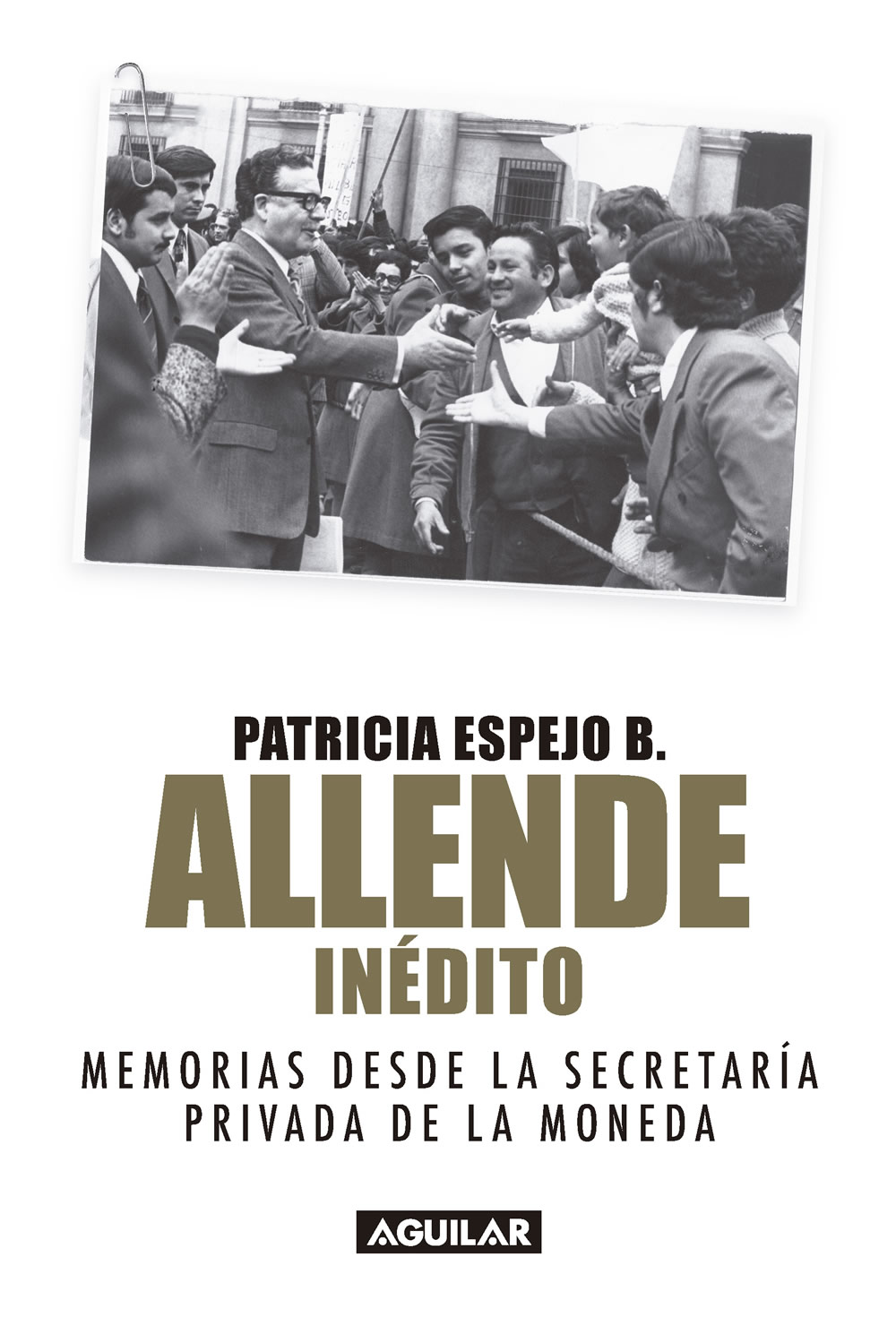

He leído muchos libros sobre Salvador Allende y la Unidad Popular, y creo que en muchos de ellos se ha tergiversado la historia y en otros simplemente no se ha dicho la verdad; en ninguno se muestra a ese Salvador Allende humano que yo conocí.

A mí me decía «Patita» o «Patricita». Nunca me levantó la voz. Nunca me dijo: «Oiga usted, no haga esto»...

Allende se levantaba a las seis de la mañana, se daba un baño turco, desayunaba, leía los diarios y hacía gimnasia, porque cuidaba mucho su salud y su prestancia. Yo me reía siempre de eso. Se levantaba muy, muy temprano, a veces para joder... y te llamaba a las siete de la mañana: «Oiga, Patricita, ¿usted se acordó de tal cosa?». Y uno le respondía: «Pero mire, se dio cuenta de la hora que es, ¿no?». «Sí, pero yo estoy levantado desde las seis», decía.

Solía llegar a las diez de la mañana a La Moneda, y me iba hasta las once de la noche. Muy pocas veces salía a las ocho.

La Secretaría Privada estaba conformada por su hija Tati, Beatriz Allende Bussi (1943-1977); Miria, a quien de cariño le decíamos Payita; Blanca Mediano y yo. Como yo no era un familiar ni una colaboradora íntima, el Doctor podía tener conmigo mucha más confianza para ciertas cosas.

Capítulo I

El triunfo de Allende

¿Cómo fue que yo, una mujer de clase media, de una familia a la que le gustaba aparentar y que me puso en un colegio de monjas, terminó trabajando en el círculo íntimo del presidente Salvador Allende?

Todo comenzó cuando conocí a Tati en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde ambas trabajábamos en la cátedra de salud pública del Área Oriente, específicamente en el Hospital del Tórax.

Beatriz «Tati» Allende —una de las tres hijas del senador Salvador Allende— era médico cirujano de la Universidad de Concepción, y ejercía como docente de quinto y sexto año. Allí también trabajaba el doctor Eduardo «Coco» Paredes, y por varios médicos de distintas especialidades.

El grupo era, en su mayoría, gente de izquierda muy sensible a los problemas de salud que tenía el país. Pretendíamos formar médicos con conciencia social, que conocieran la realidad y que actuaran en consecuencia.

No era fácil, ya que muchos de los alumnos eran hijos de médicos famosos y con otra visión de la medicina. Recuerdo que una de las «eminencias» me gritó un día en los pasillos del Hospital del Salvador: «Mire, señorita, ustedes pretenden convertir a los estudiantes en comunistas». Cuento esto para dejar en claro cómo era el pensamiento de mucha gente en esa época.

A Tati la había visto alguna vez en el Pedagógico, ya que pololeaba con Renato Julio, un estudiante de filosofía. Mi primera impresión de ella fue que era una mujer un poco dura, hasta pesada, pero muy bonita.

En la facultad nos fuimos haciendo más amigas, más «compinches» y así también comenzó una relación más política. Ella me pedía apoyo para ayudar a «unos compañeros», según decía. Se trataba de buscar a gente que nos proporcionara ayuda logística.