Agradecimientos

Gracias…

A Robert y Wilma Gillespie por prepararme para la lucha.

A Katy, Wolf, Lux y Graham por su amor y ayuda.

A Gerry McElhone y Sean O’Hagan por los ánimos.

A Lee Brackstone por haberme pedido que escribiera este libro.

A Ellie Freedman por su atención y paciencia.

Gordon Dawson

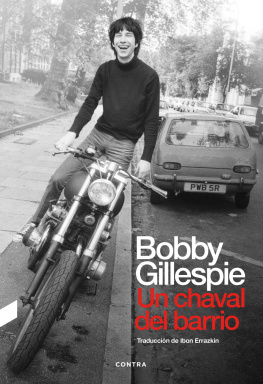

Un chaval de Springburn, y a mucha honra

Me crie en ambientes espectrales. Mis patios de recreo fueron una fábrica abandonada de locomotoras, un extenso cementerio y calles fantasmales de bloques de viviendas evacuados. A finales de los sesenta, Springburn fue desmantelado por el programa de «limpieza de los barrios bajos» del Gobierno conservador de Edward Heath; calle por calle, se fueron evacuando las casas hasta que el barrio acabó recordando a las fotos de ciudades alemanas bombardeadas por los aliados de un libro que tenía mi padre sobre la Segunda Guerra Mundial. Daba miedo, pero tenía su atractivo. Se convirtió en una jungla. Un chico mayor solía ayudarnos a entrar en los pisos y casas tapiados de Vulcan Street. Donde en su día habían vivido las familias de los odiados «Vulcies» (nuestra pandilla rival) se abría ahora un vacío. Algunos habían abandonado allí mesas, sillas, camas, platos apilados en sucios fregaderos y cortinas aún colgadas que acumulaban polvo y suciedad que ya nadie limpiaría jamás. La sensación era de huida y abandono, como si los antiguos inquilinos hubieran tenido que escapar de un ejército enemigo. Y en cierto modo así había sido. Lo que fue una pujante comunidad de clase obrera había sido destruido y sustituido por una autopista.

¿Qué pasó con toda esa gente? ¿Qué fue de ellos? ¿Adónde fueron? Esto es lo que me sucedió a mí.

Nací el 22 de junio de 1961 en la maternidad de Rottenrow, en Cowcaddens (Glasgow), en el corazón de la vieja ciudad medieval. Está a un par de calles del Señorío de Provand, la casa más antigua de Glasgow (de 1471), sobre la cual se alza la catedral del siglo XII donde construyó su iglesia originalmente Mungo, el santo patrón de la ciudad. Cerca está la Necrópolis —el Père Lachaise de Glasgow—, donde están enterrados los industriales, comerciantes de azúcar y magnates del tabaco de la era victoriana, algunos de los cuales amasaron grandes fortunas gracias a la esclavitud. En lo alto de la colina más elevada de la Necrópolis se alza la estatua del padre del presbiterianismo escocés, John Knox, con su fría y beata mirada de hormigón siempre al acecho, escrutando a los disipados pecadores que deambulan por ahí abajo. También allí, en la plaza de la catedral, está la estatua del rey Guillermo de Orange. Mi abuelo me contó que cada verano iban allí católicos borrachos a tirar botellas al rey Billy en el aniversario de la batalla del Boyne. Religión, violencia y alcohol siempre han ido de la mano en Glasgow.

El nombre gaélico Rottenrow significa «calle de reyes». También era tradicionalmente el nombre que se daba en Inglaterra y Escocia a las calles donde antes hubo hileras de casas infestadas de ratas. Podríamos decir que nací en una calle de reyes infestada de ratas.

Nací un año antes de la crisis de los misiles de Cuba, y en el año en que se levantó el Muro de Berlín. Mi madre, Wilma Getty Gemmell Gillespie, era bastante joven cuando yo nací. Me contó que le aterraba la idea de que, siendo yo un bebé, Rusia y América pudieran aniquilar el planeta con una guerra nuclear apocalíptica. Fui un niño de la querra fría. La paranoia ante una inminente catástrofe nuclear estaba por todas partes. Ella tenía veintiún años, y mi padre, Robert Pollock Gillespie, veintitrés. Se conocieron siendo ambos empleados de Collins, la editorial de libros. Papá trabajaba en la imprenta y era miembro del Sindicato Nacional de Impresores, Encuadernadores y Trabajadores del Papel; los dos eran miembros de las Juventudes Socialistas de Springburn. A finales de los cincuenta, papá participó en una huelga para reducir la jornada laboral de cuarenta y cinco a cuarenta horas semanales, lo cual introdujo básicamente la semana de cinco días. Antes de que los sindicatos ganaran esta disputa, los empleados iban a trabajar los sábados por la mañana como parte de la semana laboral. La experiencia del poder de la solidaridad de clase y los cambios que esta podía provocar hizo que papá se politizara. A los diecisiete años se había alistado en el ejército; la típica historia del chico de clase obrera sin formación ni perspectivas atraído por la vida militar y la promesa de viajes y aventuras. Fue bombardero de la Artillería Real y estuvo destinado en Hong Kong durante la guerra fría, donde participó en misiones de reconocimiento y ocupó su posición en la cima de un monte, a la espera de que el Ejército Rojo de Mao Zedong se lanzara a atacar en tromba. Me dijo que el ejército había hecho de él un hombre. También le sirvió para reflexionar sobre los mecanismos del sistema de clases británico. Solía entretenernos a mi hermano y a mí con historias del ejército: tremendas broncas taberneras con los G.I. americanos, que a los chavales ingleses les parecían tan blandos y mimados que eran incapaces de ir a la guerra, decían, si no había una máquina de Coca-Cola en el frente. Papá tenía « HONG KONG » tatuado en los nudillos. También tenía en el brazo derecho una pantera negra (imaginad mi sorpresa cuando vi la misma pantera tatuada en el brazo izquierdo de mi futura esposa, Katy, en el Hudson Hotel de Nueva York en 2000) y una mujer china abanicándose con gesto recatado, y en el antebrazo izquierdo el nombre « JIM SURREY », su mejor amigo en el ejército. En los cincuenta, mucho antes de la fiebre actual de los tatuajes, los únicos que llevaban la piel grabada por la aguja del tatuador eran los soldados, Ángeles del Infierno, gangsters, delincuentes, malhechores y gitanos. Los tatuajes eran exclusivamente para los fuera de la ley y los marginados. Eran un tabú.

Vivíamos en el tercer piso de un bloque de viviendas en el 35 de Palermo Street, en el barrio de Springburn; un apartamento de una sola habitación comprado por cien libras. En Glasgow se llamaba a estos pisos «de una sola salida». El nuestro consistía en una única habitación con fregadero y cocina. Compartíamos con otras dos familias el cuarto de baño, que estaba fuera. Mi único recuerdo nítido de ese piso es de una vez que, siendo casi un bebé, tiré una lata de alubias Heinz por la ventana. A mamá le dio un ataque de pánico y salió a todo correr a la calle temiendo que le hubiera dado a alguien, pero por suerte era de día y todo el mundo estaba en el trabajo o en el colegio. Había sentido la necesidad imperiosa de hacerlo. Creo que disfruté de la sensación de ser malo, y también noté el efecto que tuvo en mi madre. Fue el primer acto transgresor de mi vida.