Índice

A mi madre, que me enseñó todo lo que sé.

A mis hijos y mis nietos.

La veo en un rincón de la humilde casa donde vivíamos, volcada como un gorrión sobre la máquina de coser, pedaleando y pedaleando. La veo en este no-tiempo de la memoria, en este retazo que aferro con fuerzas para que no se desvanezca y así poder contar una historia mínima, la suya y la mía, que se encadena a la historia de este libro. Lo argumenta, lo origina y lo impulsa. Se trata de un trabajo que comencé hace mucho tiempo a modo de tributo que no pudo ver; pero, si viviera, estoy segura de que estaría ansiosa por leerlo. Un libro que se encuentra en las antípodas de los anteriores que escribí y que humildemente aspira a ser aquello que afirmaba Borges cuando decía que un libro era la prolongación de la memoria y de la imaginación. Nada más cierto, en este caso.

A mi madre le fascinaban las rancheras y los boleros, aunque visitó México una sola vez en su vida, a mitad de los noventa. En mi niñez, lo conocía solo por la música y las películas que pasaban en las matinés del cine del barrio al que me llevaba y donde desfilaban frente a mis ojos y en blanco y negro estrellas como María Félix, Silvia Pinal, Dolores del Río, Katy Jurado o Mario Moreno, Cantinflas.

Nunca entendí de dónde le vino esa pasión por una tierra que no era la suya. Por sus canciones «bonitas y sencillas» y la alegría de su gente, los trajes de charro, los sombreros bordados de ala ancha, los hombres duros, errantes y parranderos, y aquellas mujeres bellas y bravas que cantaban o actuaban en tiempos difíciles para ellas: cuando «debían» permanecer en casa cuidando de los hijos y atendiendo al marido.

Nunca le pregunté por qué, pero sé que esa idolatría quedó grabada en algún cielo, mapa o espacio intangible, vaya a saber por qué el destino me llevó un día a vivir al país que tanto amaba.

Curiosa coincidencia, mamá.

La miro entre la bruma y, como antes, afloran sus ojos oscuros, su boca grande y siempre a punto de una carcajada, esa alegría contagiosa que acababa con cualquier discusión. Sus gestos y sus frases inolvidables. Era joven y bellísima: una diosa. Cintura de avispa, piel de porcelana y una figura que irradiaba luz, aunque estuviera triste, porque «a la amargura había que aplastarla con música y baile, que la vida es corta», decía.

A un costado de la máquina de coser Singer había un tocadiscos (¿era un Winco?) que desgranaba sus temas predilectos, esos que revelaban desdichas y abandonos: amores perdidos, celos, despechos y decepciones. Melodías tristes que le recordaban tal vez a sus amores truncos y le hacían compañía en las noches, cuando aprovechaba la soledad para coser para otros y ayudar a la economía familiar, y a su mínima independencia.

Tarareaba despacito, abstraída quién sabe en qué historias de su vida —que no fue fácil—, mientras la falda o el vestido iba tomando forma a través de sus manos mágicas.

Yo quiero luz de lunaaa / para mi noche triste / para cantar divinaaa / la ilusión que me trajiste… Y la voz de Javier Solís se mezclaba con la suya y con el trac-trac de la máquina de coser.

Se sabía de memoria las letras y en esos instantes la sentía feliz y la creía inmortal. Yo también era feliz. Y así, sin darme cuenta, aquellas melodías se me pegaron al alma y me enamoré de ellas.

Mientras hurgueteo en el pasado, por un momento permanezco suspendida entre dos tiempos. Las imágenes pasan veloces frente a mis ojos y mis oídos los escuchan regresar de puntitas desde mi niñez: Javier Solís, Pedro Infante, Lola Beltrán, José Alfredo Jiménez, Lucha Villa, Olga Guillot, Agustín Lara, Miguel Aceves Mejía y Vicente Fernández. Y Chavela Vargas, Armando Manzanero y Juan Gabriel.

El tiempo, que no perdona, se fue volando como las golondrinas detrás de la primavera. Dejé la infancia y la adolescencia llegó, alborotó mis hormonas y otras sinfonías me llevaron a transitar otras vidas. Las canciones de amor y desolación de mis primeros años quedaron encerradas en una caja, y solo a veces, cuando la tristeza, el desamor o el abandono me atravesaban, las volvía a escuchar. Una y otra vez. Para llorar, reír o sentirme viva. El gran cronista Carlos Monsiváis se refirió a este género como «poemas de la desolación», y como bien escribió al respecto: «Si las rancheras no son creación del territorio prostibulario, sí provienen del quebranto del alma y de la renuncia de las ilusiones de ascenso y logros […] Es el espíritu de la canción surgida de barrios, de bares, de cantinas y fiestas donde el quebranto y la dolencia son también de la familia, del grupo y de la clase social».

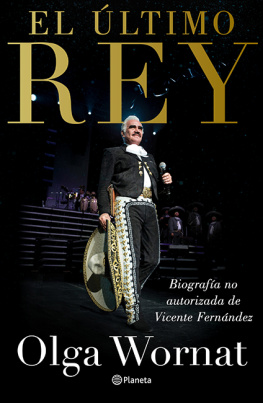

Así pues, esta investigación, esta biografía de Vicente Fernández, nació de la confluencia de varias travesías personales, cuyo centro de gravedad se encuentra en mi pasado, en esos días en que la voz del Charro de Huentitán iluminaba el rostro de mi madre, abrazaba su soledad y la transformaba, y cierta nostalgia por lo perdido y lo que no pudo ser brotaba de sus ojos grandes. Un mundo íntimo que me fascinaba y al que me asomaba a escondidas, mientras ella cantaba bajito, como recitando, uno de los primeros temas que Chente grabó allá por 1970 y que dice así: Un montón de recuerdos ingratos / una carta que no se ha leído / Un retrato tirado en el suelo / y en mi mano una copa de vino / Eso es todo lo que hay en la vidaaa / Una vida que no vale nadaaa / Una historia de amores perdidos / porque tú no quisiste ser míaaa…

Mi madre se llamaba Dionicia Fernández, apenas terminó tercer grado de primaria, y fue costurera y tejedora. Tenía grabada a fuego la cultura del melodrama, del tango y la milonga, del bolero y la ranchera. En el último tramo de su vida, continuó fiel a sus placeres musicales, pero al elenco le agregó a Paquita la del Barrio.

La travesía personal, que fue sustentada por la literatura, el cine y la música, más que por los juegos de muñecas, alimentó la idea de este libro durante largos años, entre recortes de viejas revistas de farándula, entrevistas y apuntes escritos en agendas amarillentas. Postergado muchas veces, mientras paría otras historias y me ocupaba de desentrañar otras vidas —sombrías, duras, de los bajofondos de la política—, quizá como un artilugio para reconectarme con mis emociones profundas, este trabajo comenzó a tomar forma después de uno de mis viajes a Guadalajara, antes de que llegara la peste.

Un sábado por la tarde del mes de enero de 2020 fui al barrio San Juan de Dios, recorrí sin rumbo sus calles empedradas y sus tianguis coloridos. De pronto, por azar o destino escucho: Ojalá que te vaya bonito / Ojalá que se acaben tus penas/ que te digan que yo ya no existo / que conozcas personas más buenas . La voz de Vicente Fernández que venía desde una modesta cantina me catapultó a los laberintos de la memoria, a esa caja china que escondía los instantes más bonitos de mi infancia junto a mi madre. Me senté en una mesa, pedí un tequila para entonarme y canté bajito, con un nudo en la garganta.

La vida apasionante, dramática, compleja y desmesurada de Vicente Fernández Gómez —cuya generación es la misma que la de mi madre— cifra más de medio siglo de historia de México.

El Charro de Huentitán refleja el tiempo de oro de la música popular, la de hombres y mujeres que caminaron por el barro y llegaron a la cumbre. Los creadores y los intérpretes. Los héroes y heroínas. Los mismos que fascinaron a mi madre y la salvaron de sus desdichas. Los que a través de sus melodías reflejaron las transformaciones de una sociedad. Venían de las periferias y, en su autenticidad, idealizaban y le cantaban al amor, a las malas pasiones, a las injusticias, a la cantina, a las traiciones, a los sufrimientos y a los venerados padres. A las pasiones y obsesiones de los mexicanos.