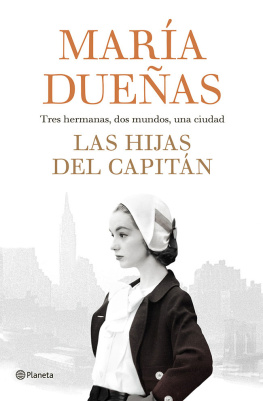

SINOPSIS

Nueva York, 1936. La pequeña casa de comidas El Capitán arranca su andadura en la calle Catorce, uno de los enclaves de la colonia española que por entonces reside en la ciudad. La muerte accidental de su dueño, el tarambana Emilio Arenas, obliga a sus indomables hijas veinteañeras a tomar las riendas del negocio mientras en los tribunales se resuelve el cobro de una prometedora indemnización. Abatidas y acosadas por la urgente necesidad de sobrevivir, las temperamentales Victoria, Mona y Luz Arenas se abrirán paso entre rascacielos, compatriotas, adversidades y amores, decididas a convertir un sueño en realidad.

Con una lectura tan ágil y envolvente como conmovedora, Las hijas del Capitán despliega la historia de tres jóvenes españolas que se vieron obligadas a cruzar un océano, se asentaron en una urbe deslumbrante y lucharon con arrojo para encontrar su camino. Un tributo a las mujeres que resisten cuando los vientos soplan en contra y un homenaje a todos aquellos valientes que vivieron —y viven— la aventura, a menudo épica y casi siempre incierta, de la emigración.

María Dueñas

Las hijas del Capitán

A mis hermanas, imprescindibles y auténticas como las Arenas.

A mis primas, casi hermanas.

A todos aquellos a los que la vida empujó a emigrar.

PRIMERA PARTE

1

Seguían vestidas de negro de los pies a la cabeza: los zapatos, las medias, los velos, los abrigos. Tras ellas entró un puñado de vecinas, quizá pensaban que aún no convenía dejarlas solas. Una puso la cafetera al fuego, otra plantó encima de la mesa una lata de galletas; entre murmullos y palabras quedas, se fueron amontonando en la cocina. Sentaron a la madre empujándola por los hombros, ella se dejó hacer. Victoria sacó unas cuantas tazas desparejadas de un armario, Mona se quitó el sombrero que le habían prestado, hundió los dedos entre el pelo y se rascó el cráneo, Luz se apoyó contra el borde de la pila sin parar de llorar.

Acababan de despedir al padre, sepultado bajo una mezcla de barro y nieve en el cementerio del Calvario de Queens: allí reposaría Emilio Arenas para los restos, rodeado de huesos de gente que nunca habló su lengua y que jamás sabría que se iba de este mundo en el momento más inoportuno. En realidad, casi todos los momentos suelen ser bastante poco convenientes para morir, pero cuando uno lo hacía a los cincuenta y dos años, separado de su tierra por un océano y dejando atrás a una familia desarraigada, un mediocre negocio recién abierto y unas cuantas deudas por pagar, la situación se tornaba más gris todavía.

Ni su mujer ni ninguna de sus tres hijas habría sido capaz de recomponer de una manera ordenada cómo se sucedieron los hechos desde que uno de los chavales de la calle subió a zancadas los escalones hasta su cuarto piso y les aporreó la puerta con los puños. La noticia había corrido como el fuego: un accidente, repetían las voces. Un suceso lamentable. Descargaban el Marqués de Comillas en los muelles del East River cuando un gancho mal sujeto provocó la caída de una red llena de bultos. Una desgracia, insistían. Un infortunio atroz.

Fatal head trauma, eso era lo que ponía en el informe médico que andaba por ahí, medio arrugado junto a la estufa de kerosén. Ninguna lo había leído. De haberlo intentado, tampoco habrían entendido nada: estaba redactado en un inglés indescifrable, lleno de formalismos y términos clínicos. Región frontoparietal derecha, fractura con salida de masa craneoencefálica, infiltración hemorrágica. Incluso si hubiera estado escrito en su propio idioma, sólo habrían sido capaces de captar tres palabras. Mortal de necesidad. Y la madre, ni siquiera eso: no sabía leer.

Desde ese instante, en sus memorias apenas quedó grabada una sucesión de fogonazos sueltos. Ellas lanzándose escaleras abajo detrás del muchacho y corriendo luego arrebatadas hacia La Nacional, donde se recibió el aviso. La gente que las miraba desde las ventanas y las aceras, un vehículo de la autoridad portuaria que frenó a su lado con un chirrido de ruedas, el hombre de uniforme que salió acompañado de un trabajador español y las apremió a subir al auto. Las calles a través de las ventanillas a lo largo del traqueteo hacia el Lower East Side, las fachadas por las que zigzagueaban las escaleras de incendios, los transeúntes que pululaban precipitados y cruzaban sin orden las calzadas. La llegada al muelle 8 de la Trasatlántica, el médico calvo que las recibió en ese cuarto que hacía de enfermería y el movimiento de sus labios bajo un bigote ceniciento teñido de nicotina, las palabras que soltó al aire y ellas no comprendieron. Los hombres de ceño apretado que se plantaron a sus espaldas, el cuerpo cubierto por una sábana sobre la camilla, un cubo metálico que desbordaba gasas llenas de sangre espesa y oscura. La madre desgarrada, las hijas descompuestas. La vuelta a casa sin él.

A partir de ahí, las imágenes se les seguían amontonando aunque ya con una cadencia más lenta: el ataúd en el que lo trajeron al apartamento al cabo de unas horas y que por poco se quedó encajado en los ángulos estrechos de los descansillos, los cirios y los ramos de flores sobre peanas bruñidas, grandes e incongruentes, que llegaron desde la funeraria sin que ninguna de ellas las pidiera. La puerta abierta, gente que entraba y murmuraba pésames con acento gallego, asturiano, caribeño, vasco, italiano, griego, irlandés, andaluz. Hombres que bajaban las miradas con respeto mientras se quitaban las gorras, las boinas o los sombreros; mujeres que las besaban en las mejillas y les apretaban las manos. Más lágrimas, más pañuelos, carraspeos y voces que rezaban al fondo del pasillo, donde había quedado instalada la caja con el cadáver maltrecho sobre un par de borriquetas. Hasta que empezó a amanecer.

Volaron las horas en el nuevo día, llegó el traslado a un camposanto lejos de Manhattan, el descenso al hoyo, las paletadas de tierra sobre la madera de la tapa, la enorme corona de claveles con una banda atravesada que alguien encargó en su nombre sin preguntarles: T U ESPOSA Y TUS HIJAS NO TE OLVIDAN . El responso, los vibrantes sollozos de Luz entre el silencio del resto, el adiós. Cayó otra vez la noche temprana con un alboroto de luces, sensaciones y sonidos bailándoles alocados en la cabeza, ya estaban de vuelta deseando que todo el mundo se fuera y las dejara en paz. El trasiego fue flaqueando a medida que se acercaba la hora de la cena, sobre el poyete de la cocina quedó lo que cada cual pudo ofrecerles con sus escasos medios y su mejor intención: una cazuela de albóndigas, una musaka, un pastel de carne, una lechera de estaño llena de caldo de gallina.