Caballero, ¿por qué no ha contestado a mi carta? Si escribo cartas es para luego recibir otras; por favor, que esta sí quede saldada.

Introducción

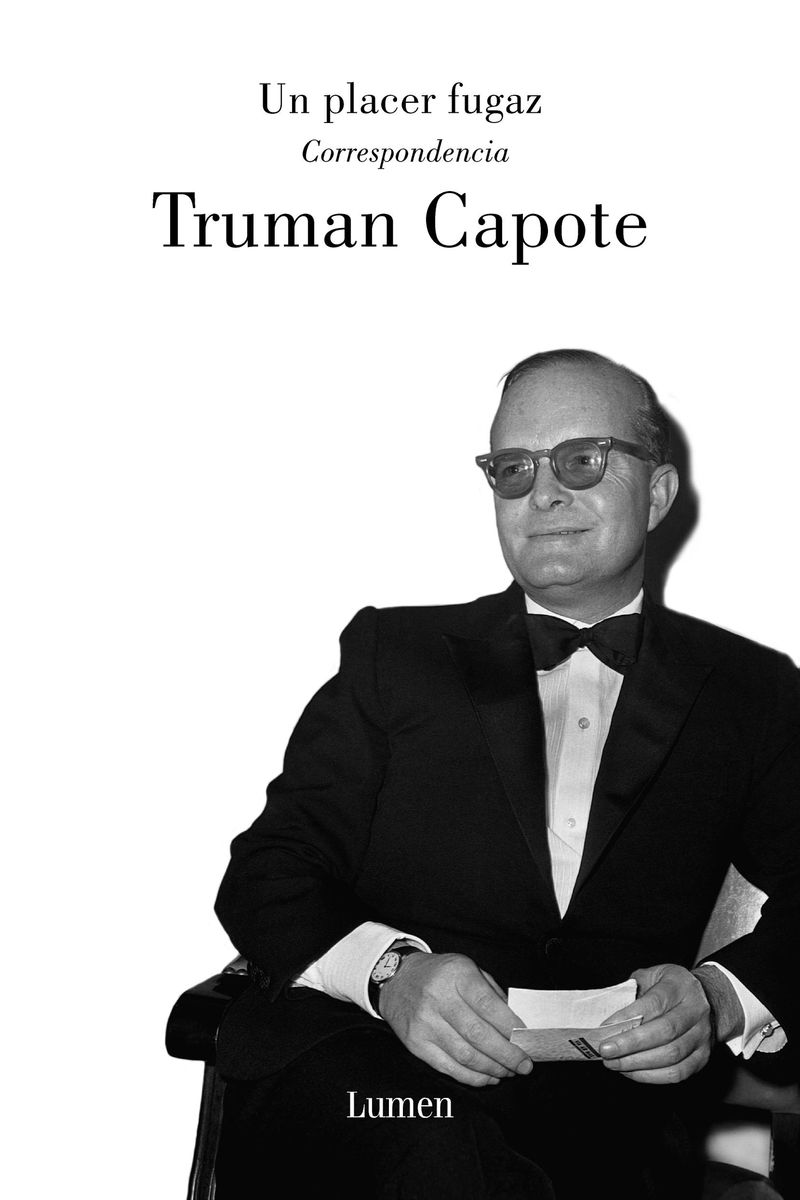

Truman Capote escribía a sus amigos tal como les hablaba, sin reservas, inhibiciones ni formalismos. En ningún caso se le puede aplicar el rígido principio de Samuel Johnson, a quien disgustaba que se hubiera puesto de moda publicar cartas, por lo que decidió «decir en ellas lo mínimo posible acerca de mí mismo». Capote hacía justo lo contrario, y en sus cartas hablaba de todo lo que le ocurría: las penas y las alegrías, los fracasos y los éxitos. Aparentemente, nunca se le pasó por la cabeza que su correspondencia pudiera llegar a publicarse. «¡¡¡Destruir!!!», garabateó Capote, cuando aún tenía veintiún años, en el encabezamiento de una carta llena de chismes. Pero podemos deducir la poca importancia de esa petición por las instrucciones sotto voce que venían a continuación: «después de enseñársela a Barbara».

En realidad se llamaba Truman Persons, pero se convirtió en Truman Capote después del divorcio de sus padres y tras ser adoptado por su padrastro, Joe Capote. La primera carta de este volumen, dirigida a su padre biológico, Arch Persons, en otoño de 1936, cuando Truman contaba once o doce años, fue la ratificación de esa nueva identidad, en sustitución de la antigua. «Me gustaría –le dijo a Persons– que en el futuro te dirigieras a mí como Truman Capote, ya que todo el mundo me llama así.»

Las numerosas cartas que siguen constituyen una especie de autobiografía. En ellas aparece un jovencísimo Capote, casi infantil en su exuberancia y optimismo, que en los meses que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial se zambulló en las turbias aguas de la escena literaria neoyorquina. Después viene el Capote apagado –aunque solo levemente– de los años cincuenta. Entonces vivió la mayor parte del tiempo en Europa con Jack Dunphy, que era su compañero desde 1948, y se dedicó a escribir teatro, guiones, ficción y experimentos periodísticos.

También aparece el Capote de principios de los sesenta, metido hasta los codos en la investigación y redacción del libro más abrumador y traumático de su vida: In Cold Blood, donde relata el asesinato de cuatro miembros de una familia de la Kansas rural y la historia de los dos hombres –Perry Smith y Dick Hickock– que llevaron a cabo el crimen. El libro fue la sensación editorial de la década, combinaba las técnicas de la ficción con el tono y los datos reales de la no ficción, y acabó por transformar para siempre las normas de la no ficción popular. Gracias al éxito del libro, la voracidad de la televisión y la extravagante personalidad del propio autor, Capote se convirtió en el escritor más famoso de Estados Unidos, y probablemente del mundo entero.

Finalmente aparece el Capote de los setenta y primeros de los ochenta –murió en 1984–, desilusionado con su vida y su carrera, que se aficionó cada vez más y de un modo evidente a las drogas y el alcohol. Las cartas quedaron reducidas a casi nada, en su mayoría postales y telegramas, y con uno de ellos se cierra este libro, un telegrama que Capote envió desde Nueva York a Dunphy, que, como siempre, pasaba el invierno en Suiza. Todo lo que decía era: «Te echo de menos. Dime cuándo llegas. Besos. Truman». (Al final del libro hay una cronología de la vida de Capote.)

Entre la primera carta y el último y afligido telegrama hay, para el lector, todo un mundo de fascinación, placer y diversión. Capote no cultivó «el gran arte epistolar», para citar de nuevo al doctor Johnson, sino que escribió cartas de un modo informal, más natural. Un hombre que solía reelaborar y pulir todo aquello que tuviera que firmar, a veces tomándose unas cuantas horas para encontrar la palabra exacta, escribía las cartas a una velocidad de vértigo, con las prisas habituales, como dijo alguna vez, para llevarlas a tiempo a correos antes de la última recogida del día. «Tengo diez minutos antes de que la oficina de correos cierre –le dijo a un amigo–, así que ten en cuenta que escribo esto muy apresurado.» El resultado son unas cartas que muestran una espontaneidad de la que adolece la correspondencia de otros escritores, más cautos y deudores de otras servitudes. «Tu carta era un placer demasiado fugaz», le dijo a un amigo; en realidad, estaba describiendo sus propias cartas, que son sin duda placeres fugaces, el título que he elegido para este libro, Un placer fugaz. Siguen igual de vivas que el día en que fueron escritas y contienen tanta energía que parecen saltar de la página y pedir a voces ser leídas.

A Capote le encantaban los cotilleos, tanto los que le contaban como los que él se encargaba de hacer públicos. «Envíame otra de esas fantásticas cartas llenas de chismes: me hacen sentir como si estuviéramos juntos en algún lugar tomando una copa», escribió a uno de sus corresponsales. «¡Escríbeme! Y contesta a todas las preguntas que te he formulado más arriba», conminó a otro. Cuando vivía en Europa, durante casi toda la década de los cincuenta, Capote echaba de menos la agitación de Manhattan. «Nueva York en otoño… de verdad que ese es el lugar perfecto», escribió, mientras instaba, suplicaba y engatusaba a sus amigos para que le dieran noticias frescas. «¡Hola! ¿Cómo es que no has escrito?», le preguntó a un amigo. «Escríbeme, corazón, ¿o es que crees que tu sumiso amigo nunca piensa en ti?», le dijo a otro.

Para animar los días, así como para recuperar alguna que otra relación epistolar atrasada, Capote se inventó un juego al que llamó «IDC» (International Daisy Chain que se podría traducir como «Trenecito Internacional del Amor»). «Se hace una lista de nombres –escribió a unos amigos de Nueva York–, de modo que estén conectados por la siguiente razón: cada uno o una ha tenido relaciones con la persona mencionada justo antes; la gracia está en llegar lo más lejos posible y con la mayor incongruencia.» Las combinaciones eran infinitas, pero la cadena preferida por Capote, la más incongruente de todas ellas, es la que relacionaba a Cab Calloway con Adolf Hitler. El jazzman estadounidense por excelencia y el paradigma del mal absoluto estaban separados, según Capote, por solo tres amantes.

Capote se dirigía tanto a hombres como a mujeres con apelativos cariñosos, a los que aplicaba una creciente inventiva; al principio eran siempre «cariño» o «querido», para luego pasar a ser «preciosidad», «corderito», «mi dulce magnolia» o «mi bendita ciruela». Cualquiera que no esté muy bien informado podría creer que el escritor tuvo alguna aventura con toda la gente que aparece en este libro. Pero la verdad es aún más interesante, si bien menos morbosa. Capote era como un niño necesitado de afecto, apreciaba a sus amigos sin reservas –eso les decía una y otra vez– y esperaba de ellos un cariño equivalente. «Hoy solo hago que sentir amor por ti –le escribió a Andrew Lyndon, un hombre con el que nunca hubo sexo de por medio–; me he levantado pensando en ti y deseando que no fuera domingo, para que al menos cupiera la posibilidad de haber recibido alguna carta.» ¿Quién se podría resistir a unos brazos así de abiertos?

Para sus enemigos, Capote tenía una lengua tan afilada como la daga de un asesino. Pero a ellos no les escribía. Solo mandaba cartas a los amigos, para los que tenía, de principio a fin, una generosidad digna de un santo. Los colmaba de alabanzas por el logro más insignificante, los reconfortaba cuando andaban un poco deprimidos e incluso les ofrecía dinero y ayuda, aun cuando él andaba escaso de liquidez. Eso sí, si alguno lo traicionaba, Capote no perdonaba. A principios de los cincuenta, por ejemplo, le echó una mano a William Goyen, un escritor de Texas que vivía en Nueva York. Un cuarto de siglo después, cuando la esposa de Goyen le pidió un comentario favorable con motivo del vigésimo quinto aniversario de la edición de la primera novela de su marido, Capote le insinuó que echara un vistazo a la reseña negativa, cargada de desdén, que Goyen había escrito sobre