E l cero es un signo numérico que situado a la izquierda de otro no modifica su valor, pero si lo hace a su derecha lo multiplica por diez. Para nuestra desgracia, en la edad de las personas se coloca siempre a la derecha y este hecho marca un antes y un después en la historia de nuestras vidas. Los ceros de nuestros cumpleaños pueden ser más o menos impactantes, pero uno de los más traumáticos es el que inaugura la treintena porque te empuja sin poder evitarlo hacia la edad adulta y ¿quién no quiere seguir siendo un niño para toda la vida? El cero maldito atrapa al exveinteañero, abduce su cuerpo y transporta su mente hacia una segunda edad del pavo que algunos han denominado como la «adolestreinta». Los afectados por este trastorno de la personalidad vuelven a revivir su etapa adolescente, aunque no se libran de la mala conciencia que les produce conocer el final de todas las historias.

Y es que la vida durante la treintena es como la de un funambulista, cuya realidad es tan frágil que se puede romper en cualquier momento: el trabajo de tus sueños, esa relación que se inició en la universidad o la paga mensual de la abuela. La adolestreinta es, sin duda, una época de cambio, pues todos conocemos a alguien que cuando cumplió los treinta dejó de salir, de beber y de hacer pis entre los coches para hacerse runner y comprar comida ecológica. Estos años de dudas e inestabilidad trastocan tu vida y, por supuesto, la de los que te rodean.

En Crónicas de la adolestreinta se cuenta la historia de Rita quien, desde su recién estrenada treintena, nos narra los cambios físicos y de personalidad que parecen transportarla de nuevo a su etapa adolescente.

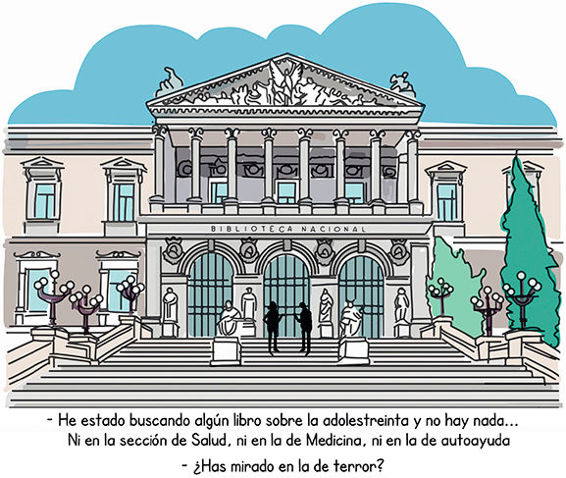

¿Quién no ha sentido vértigo al cumplir los treinta? Las viñetas que ilustran este libro intentan recoger algunas de las situaciones más típicas de esta edad. Y todo ello en clave de humor, que nos distancia de lo rutinario para mostrarnos que las cosas pueden verse de diferentes formas.

En el contexto de este mundo cruel, en el que las desgracias y maldades no dejan de sorprendernos, el humor se hace cada vez más necesario. Este libro pretende provocar la sonrisa de los que van a tener, tienen o han tenido alguna vez los treinta. Como dicen que dijo Charles Chaplin: «A fin de cuentas, todo es un chiste».

L AURA S ANTOLAYA DEL B URGO

M ierda, tengo treinta años! ¿De verdad que son treinta? No es posible. ¡Algo ha tenido que salir mal! —gritó Rita mientras intentaba sin éxito levantarse de la cama—. Debería tener el trabajo de mi vida, una pareja estable con bebé incluido, una casa con piscina, gimnasio y entrenador personal... ¡Algo ha tenido que salir mal, joder, pero que muy mal!

Treinta, treinta..., la edad a la que se retiran los futbolistas, por no decir las estrellas de rock... ¡Ya soy demasiado vieja para morir joven! ¡Que alguien me ayude! ¡Los treinta me tienen! —pensó Rita a la vez que hundía su cabeza debajo de la almohada.

Rita nunca olvidaría el día que cumplió los treinta años. Disfrutaba de unas cortas vacaciones de verano con su hermana en Lisboa. Se despertó en la habitación del hotel y, una vez desechados sus negros augurios provocados por el bajón de la ingesta de alcohol de la noche anterior, saltó de la cama en dirección al baño. Mantuvo la mirada en sí misma en el espejo a la espera de que su otro yo le dijera algo. Se levantó la camiseta y sí, ahí estaban; ni más arriba ni más abajo, justo ahí. La noche anterior se había pintado con un rotulador de tinta indeleble unas marcas que atestiguaban que sus tetas seguían en su sitio. A continuación, estiró con los dedos un lado de la cara, luego el otro, una ceja, después la barbilla... Nada. No encontró evidencias de que los treinta hubieran provocado en su cuerpo cambios significativos. Diez años llevaba martirizándose con los artículos de las revistas femeninas, que eran cualquier cosa menos feministas: «Al cumplir los treinta, la cara bla, bla, bla...; las tetas bla, bla, bla...; la tripa bla, bla, bla...», y total, para nada. Se sentía decepcionada por no observar rasgo alguno de madurez física ni mucho menos intelectual.

—Cuando se cumple un decenio —decía Rita—, la vida debería ofrecerte una fiesta. Algo así como verte en el espejo con un montón de ti mismos tirando confetis, abriendo botellas de Moët & Chandon y bailando la conga al son de la música de Miguel Ríos: ¡Bien-ve-ni-dos!

Pero no. Volvió a mirarse por última vez en el espejo y se despidió de sí misma y de sus veintitantos.

Su hermana, superando también la resaca del día anterior, hizo un esfuerzo por levantarse de la cama y sacó su regalo.

—¡Sorpresa! —le dijo.

Rita se abalanzó sobre ella y le quitó el paquete. Rasgó el envoltorio con ansiedad y... ¡ahí estaba!: una camiseta rosa chillón con una frase en el pecho que decía: «He tardado treinta años en verme así de bien».

—¿Qué pasa? ¿No te gusta? —le preguntó su hermana con gesto de preocupación—. Me pareció muy graciosa.

Esta fue la primera evidencia escrita de que había cumplido los treinta y a Rita le causó tanta impresión que tardó en reaccionar.

—Je, je, je..., claro que sí. ¡Me encanta, hermanita! —contestó Rita con cara de emoticono sonriente, gota en la cabeza incluida.

Lo peor de ese día no fue mentir a su hermana, sino tener que ponerse la maldita camiseta y pasear con ella por toda Lisboa repleta de turistas españoles con niños y adolescentes que le lanzaban miradas compasivas y le pedían hacerse selfies señalando con el dedo las letras de su pechera. Así que, acompañada por su hermana y su maltrecha dignidad, recorrió cada rincón de la ciudad durante un larguísimo día.

En un derroche de realismo, Rita imaginó el resto de los regalos de su familia: un andador, un paquete de Tena Lady, un certificado de defunción... ¿Qué sería lo próximo? Pero la realidad era que no existía el regalo perfecto, porque el elixir de la eterna juventud todavía no estaba inventado.

Después de aquel viaje, que al final resultó inolvidable, Rita regresó a su casa cargada de pastéis de Belém, ropa sucia, unos kilos de más y... años, treinta años.

@Ebooks

@Ebooks @megustaleer

@megustaleer @megustaleer

@megustaleer