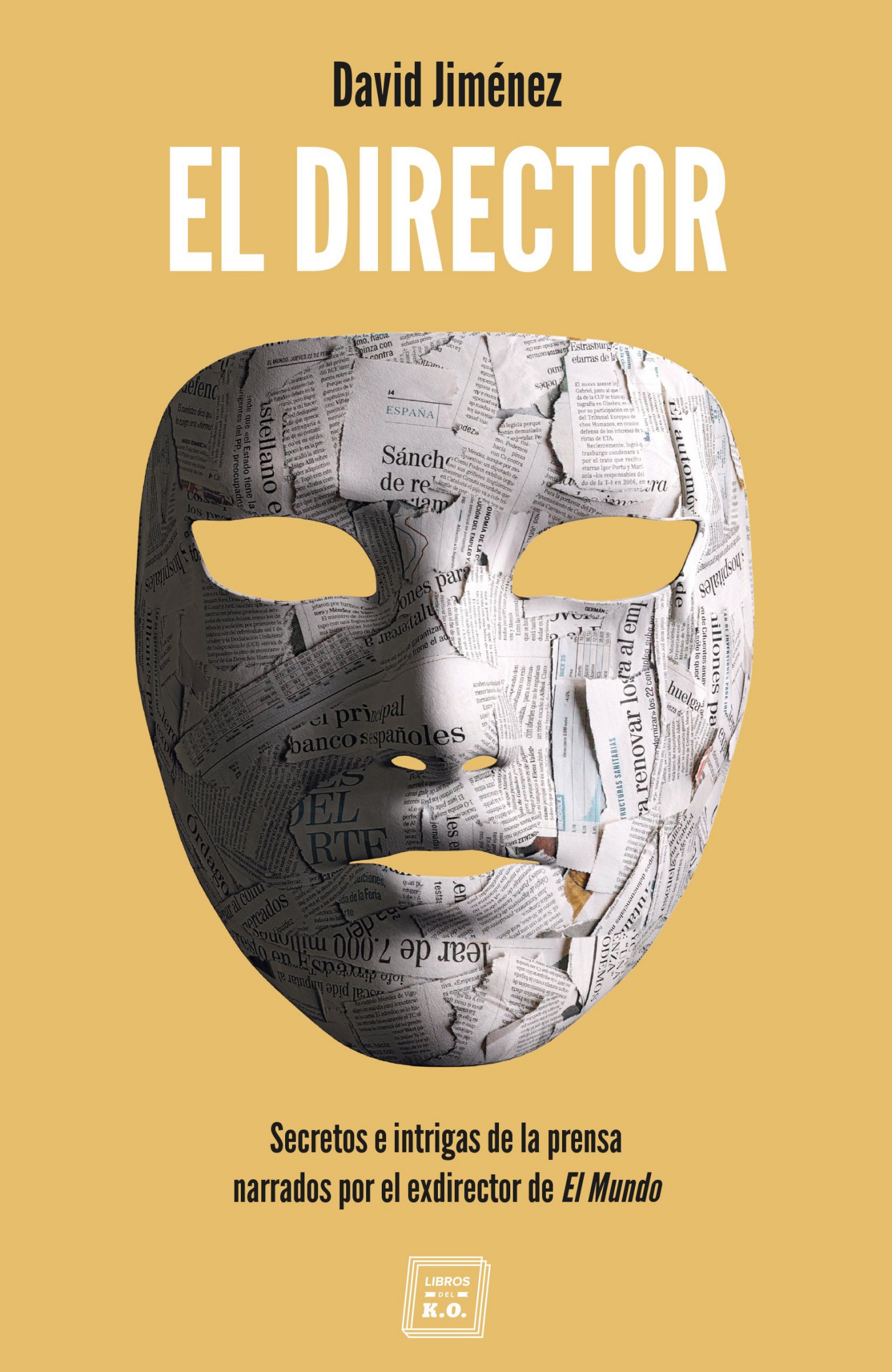

David Jiménez

El Director

Secretos e intrigas de la prensa

narrados por el exdirector de El Mundo

primera edición: abril de 2019

© David Jiménez García, 2019

© Libros del K.O., S.L.L., 2019

Calle Infanta Mercedes, 92, despacho 511

28020 - Madrid

isbn : 978-84-17678-09-8

código ibic : DNJ, BMS

diseño de portada: Xavier Comas (Cover Kitchen)

maquetación y artes finales: María O ʼ Shea

corrección: Antonio Rómar

Para los futuros periodistas

I El Despacho

El guardia levantó la mirada y preguntó el motivo de mi visita. Había pasado los últimos 18 años lejos de la redacción como corresponsal y el hombre no me reconocía como uno de los periodistas del diario. Me pidió la identificación y, al llevarme la mano al bolsillo, me di cuenta de que no la llevaba conmigo.

—Vaya —dije—, olvidé la cartera en casa.

—Si no tiene identificación, no puede entrar. ¿Tiene una cita?

—Verá… Yo en realidad venía a…

Chismes, nuestro redactor jefe de crónica rosa, apareció en ese momento haciendo aspavientos:

—¡Es el nuevo director! ¡Es el nuevo director!

Una de las secretarias corría hacia nosotros para aclarar el malentendido, mientras el vigilante quería que se lo tragara la tierra y yo me preguntaba si aquello no sería una señal de que todo iba a ser más difícil de lo que había imaginado. Después de todo, el tipo al que habían parado en la entrada era el más improbable de los directores de periódico que hubiera tenido el país.

A director de un diario nacional se llegaba tras construirse un perfil político en los pasillos del poder o escalando puestos durante toda una vida de intrigas y rivalidades en la redacción. Yo había enviado crónicas desde lugares remotos, cubierto guerras olvidadas y viajado a revoluciones que nunca terminaban de serlo, acompañado por un bloc de notas y mi vieja Nikon. Nunca había gestionado un equipo y no tenía el número de teléfono de ningún político o empresario del país. Siempre había mostrado desdén por los despachos, convencido de que se podía pasar por la vida con relativo éxito sin mandar a nadie y sin que nadie te mandara a ti.

Pero ahí estaba, a punto de ocupar no ya un despacho, sino El Despacho.

Entre las cuatro paredes del rincón más noble del diario se habían tomado decisiones que habían tumbado gobiernos y hundido carreras políticas —resucitado otras—, desvelado secretos de Estado y urdido las exclusivas más importantes de las últimas tres décadas. El despacho del director de El Mundo había sido en todo ese tiempo uno de los mayores centros de influencia del país, cortejado por reyes y jueces, ministros y celebridades, escritores y cantantes, caciques y conseguidores. Aunque había perdido peso en los últimos años, seguía siendo uno de los pocos lugares temidos por el poder.

Mi llegada coincidía con el peor momento de la prensa. Nuestra circulación impresa había caído más de un 60 % en los siete años anteriores, ingresábamos la mitad en publicidad y vivíamos bajo una economía de guerra en la que se dejaban de cubrir noticias para no tener que pagar el taxi a los reporteros.

El País nos había arrebatado el liderazgo en internet, a pesar de haber sido los pioneros digitales de la prensa nacional. La redacción, desmoralizada, había sufrido años de reducciones de sueldos y despidos, ninguno más traumático que el del fundador del diario y director durante su primer cuarto de siglo de historia, Pedro Jota Ramírez. Casimiro García-Abadillo, durante años apodado el Príncipe Carlos porque nunca terminaba de suceder a Jota, había durado 15 meses en el puesto cuando finalmente ocupó El Despacho. El país vivía, además, el momento de mayor tensión política desde la transición a la democracia, con una economía herida, una elite que se aferraba atemorizada a sus privilegios, nuevos partidos que amenazaban el orden establecido y unos medios de comunicación en su mayoría arrodillados ante el poder, que había aprovechado nuestra fragilidad para organizar el mayor y más coordinado ataque contra la libertad de prensa desde el final de la dictadura del general Franco.

¿Qué podía salir mal?

Mientras caminaba hacia la redacción, una vez superado el malentendido con el guardia de seguridad, sentí el mismo hormigueo en el estómago que había precedido a las más estúpidas y algunas de las mejores decisiones que había tomado en el oficio: al ser enviado a mi primera noticia —«Jiménez, manifestación en Carabanchel. Vete para allá»—, al aterrizar en Hong Kong para inaugurar la corresponsalía en Asia, o cuando marché, con fantasías sacadas de El año que vivimos peligrosamente , chaleco multibolsillo incluido, a mis primeras revueltas, desastres naturales y guerras. No tardé en descubrir que había escogido un trabajo que podía cambiarme y que, si me descuidaba, no podría elegir de qué forma. Si volvía de una masacre en Borneo, me asaltaba la duda: ¿me horrorizaría de la misma forma la siguiente? Si había vivido rodeado de cadáveres tras el Gran Tsunami del Índico y, pasados unos días, su hedor se me hacía soportable, ¿acaso me estaba importando menos la gente cuya tragedia había ido a contar? Si pasaba demasiado tiempo en lugares tomados por la hijoputez, donde vecinos que antes se pedían la sal ahora se degollaban, ¿cuánta de aquella oscuridad me llevaría conmigo de regreso a casa?

Y, sin embargo, en contra de lo que pensaba entonces, no sería en aldeas de Afganistán, revueltas en Birmania o entre las ruinas de Sumatra donde más a prueba se iba a poner mi idea de lo que debía ser un periodista, sino en ese despacho desde donde me disponía a disfrutar de inmejorables vistas al poder y lo que este hace a las personas. ¿Conspiraría y traicionaría como había visto hacer a otros por conservar mi pequeña parcela? ¿Confundiría mis intereses con el proyecto noble y necesario que era un periódico? ¿Me convertiría, también yo, en uno de ellos?

En mi discurso de presentación ante la redacción recordé mis dificultades para acceder al periódico y dije que no me parecía mala idea que los guardias de seguridad me pararan todos los días antes de entrar, preguntándome quién era y a qué venía. Quizá me ayudaría a recordar que solo era un periodista, no un gerente o un político, y que si mi trasero se acomodaba excesivamente en mi nuevo sillón me convertiría en uno de los segundos. Admití las inconveniencias de mi elección como director —no conocía a muchos de mis compañeros, no tenía contactos en España y sin duda había candidatos con más experiencia—, pero me comprometí a aprender rápido y dejé caer la ventaja que quizá compensaba aquellas carencias. Había llegado al puesto sin deberle un favor a nadie. Y sin que nadie me lo debiera a mí.

—El día que salga por esa puerta —dije—, mi mochila estará igual de ligera que hoy.

Terminé mi discurso prometiendo que mi lealtad estaría siempre con mis periodistas y con los lectores y, sin haberlo preparado, me giré hacia los directivos que me flanqueaban diciendo que ese compromiso estaba también por encima de ellos. El Cardenal cambió el gesto y lo recompuso rápidamente con una sonrisa forzada. Aquella misma tarde, en nuestra primera reunión en su despacho de La Segunda, se mostró amable y condescendiente al censurar mi intervención:

—Créeme que entiendo todo lo que has dicho y me parece inteligente, porque ahora es importante que te ganes a la gente y era lo que tenías que decir.

—En realidad —dije—, creo todo lo que les he dicho.

—Bien, bien… Todo eso está muy bien, pero pronto entenderás que, en el mundo real, las cosas no son tan fáciles. Yo te voy a ayudar en todo.

—¿Sabes? —dije aparcando una discusión que me parecía prematura—. Nunca pensé que fueras a tener los huevos.