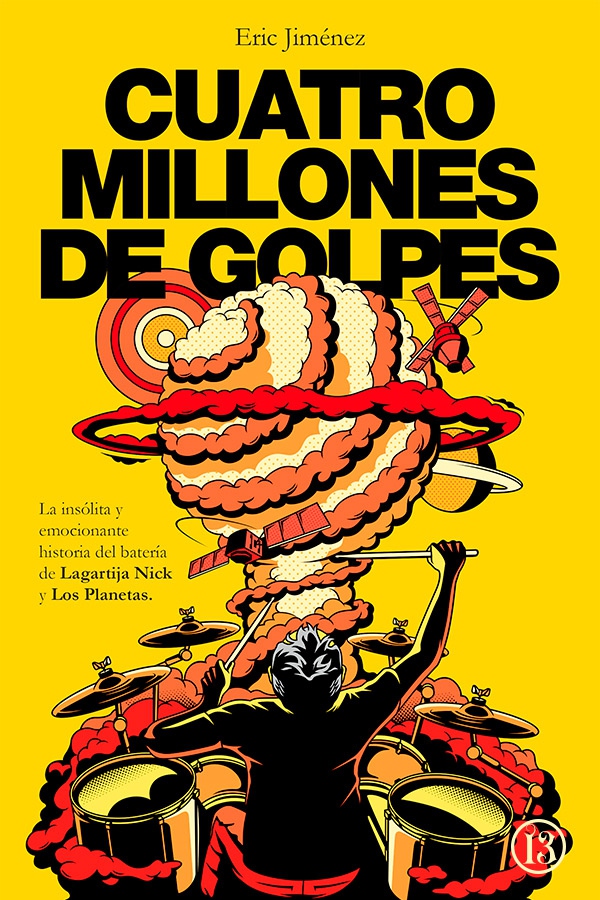

La insólita historia del mejor batería español de todos los tiempos, y de su grupo, Los Planetas, contada por primera vez desde dentro de la banda.

Con seis años mi padre me encañonó con una pistola. Ni siquiera recuerdo su nombre.

Con diez ingresé en la Falange porque quería tocar el tambor.

Mis mayores influencias musicales han sido la Semana Santa y mi primera hostia, la que me dieron al nacer, quizá la más artística y la menos dolorosa.

Me casé con dieciséis.

Más tarde empecé a consumir drogas para evadirme.

Debería haber muerto antes de los treinta.

Durante estos cuarenta años he golpeado la batería como la vida me ha golpeado a mí, con todas sus fuerzas.

Pero juro que este no es un libro triste. Os prometo que al leerlo os reiréis y amaréis la música casi tanto como lo hago yo.

Eric Jiménez

Cuatro millones de golpes

Título original: Cuatro millones de golpes

Eric Jiménez, 2017

Revisión: 1.1

05/09/2018

A mi hija Gabriela: espero que leas este libro cuando seas

mayor y tomes nota de las cosas que nunca deberías hacer.

Y, si las haces, que no sea por la falta de amor de tu

padre, porque tengo todo el del mundo para darte. Ni

cuatro millones de golpes en una batería sonarían tan

fuerte como para tapar el sonido de mi corazón cada vez

que te miro. Verte nacer fue el mejor espectáculo del

mundo y estar contigo es mi mayor alegría.

Al público, porque ellos sí que me salvaron la vida.

Prólogo

La importancia de llamarse Ernesto

y la estupidez de llamarse Eric

Quiero dejarlo claro desde el principio: la música no me ha salvado la vida.

Corre el año 2013, y estoy a bordo de un avión que me lleva a Barcelona para tocar con Los Planetas en el Primavera Sound. El festival celebra el decimoquinto aniversario de Una semana en el motor de un autobús, considerado uno de los mejores discos del pop en español. Voy un poco dolido. Por cuestiones internas de la banda he estado a punto de no tocar en este concierto, lo que me habría producido una gran tristeza, pero pesaban mucho más las razones para estar en Barcelona interpretando las canciones de este álbum y sentir el calor del público.

En realidad llego a Barcelona un día antes. El bolo no es hasta mañana, pero me gusta pillar un pelotazo veinticuatro horas antes de cada concierto, porque, como bien dice mi gran amigo Antonio Arias, de Lagartija Nick, así toco como «toro apuntillao», más calmado. Si subiera al escenario borracho y drogado, como piensa la gente, no sería capaz de llevar ningún ritmo. Eso es solo una leyenda; yo lo hago veinticuatro horas antes. Nos hospedamos en el hotel Barcelona Princess, frente al Fórum, donde tiene lugar el Primavera Sound. Las vistas de la suite dan al festival. Me asomo a la ventana y recuerdo todas las veces que he tocado allí. Bajo a dar una vuelta por el recinto, saludo a los típicos artistas de turno y empiezo mi particular pelotazo. Toca Wilco, y no sé por qué cojones pero siempre que coincidimos en el mismo festival me tropiezo con ellos en el ascensor del hotel, algo que, por supuesto, sucede también esta noche. En otro de mis ridículos encuentros de ascensor coincidí con Manolo Escobar después de un bolo en Valencia. Yo no había dormido esa noche. Llamé al ascensor, y de buenas a primeras apareció él. Estábamos solos en el ascensor, pero juro que no hubo un momento Axe. Él me miraba como diciendo: «Soy Manolo Escobar». Y yo lo sabía, joder, pero a mí no me apetecía saludarlo de ninguna manera. ¿Qué coño le iba a decir? «¿Buenos días, don Manuel? ¿Dónde está su carro?» Fueron los treinta segundos más horribles que he vivido en un ascensor. Quería que bajara a la velocidad de la luz y que ambos siguiéramos por nuestro camino, que es exactamente lo que pasó. Me refiero a lo de seguir nuestros caminos, lo otro creo que todavía es imposible.

Cuando me cruzo con Wilco esa noche no sé que acabaré en su concierto imitándolos como si el que cantara fuera Albertucho. No puedo entender que haya tanta gente flipándolo con ellos, así que salto lo máximo posible y en el momento más álgido grito: «¡Wilco, catetos!». Siempre he pensado que todos los folkies son unos catetos porque llevan la misma ropa que los granjeros de Estados Unidos y cantan canciones de campo y todas esas mierdas.

Ya empiezo a sentir el pelotazo. Los pelotazos dependen de en qué circunstancias de tu vida te encuentras. Influye mucho el estado anímico. Cualquier droga es un potenciador de tu estado anímico. Si estás depresivo, provocará que te sientas aún peor. Si estás bien, te encontrarás mucho mejor. A menudo, cuando la gente tiene la intención de pillarse un pelotazo, suele empezar con tres cañas y tres tapas. Así hasta beberte nueve cervezas, y luego whisky, ron y ginebra. Pero yo odio el alcohol. Odio su sabor, solo lo bebo por el efecto que causa. Por eso mezclo en una misma noche alcohol blanco y oscuro, para potenciar al máximo la sensación.

La siguiente fase en mi pelotazo es la imitación. Me encanta imitar a la gente. De hecho, antes de insultar a alguien, interpreto su personaje y no lo insulto hasta el momento en que lo imito. Me gusta meterme en la piel e imitar los gestos de cualquiera para descubrir así la pedrada psicológica que tiene en su cerebro. A todas las personas que he insultado en mi vida, antes las he imitado. También es verdad que, en otras ocasiones, al hacerlo he descubierto que en su interior hay una gran persona. Mi don de la imitación llega a tal punto que soy capaz de coger una guitarra y en un segundo cantar igual que el artista que me pidan. Los camerinos e infinidad de habitaciones de hotel de todo el mundo han sido testigos de tal espectáculo. Además de eso, soy capaz de preguntarle a la gente que está observando el número de qué quieren que hable la próxima canción e inmediatamente saco un hit. Básicamente compongo éxitos. Sin descanso. A eso me dedico. Os estaréis preguntando por qué entonces no soy yo el que compone los temas en los grupos de los que formo parte. Es muy sencillo: siempre es mejor que componga el cantante, porque quien vaya a interpretarlo tiene que creerse lo que canta. Y, en realidad, prefiero dedicarme a la batería, que es lo que mejor se hacer.

Una juerga conmigo es una mezcla entre estar con Buñuel y Peter Sellers. Me declaro fan incondicional de ambos. Mi padre tenía un aire a Peter Sellers, pero el día en que lo imité, cuando era pequeño, descubrí una cobardía dentro de él que me provocó un rechazo absoluto hacia su persona. Jamás volví a imitarlo. A día de hoy sigo pensando que no hay nada mejor que meterte en la piel de alguien para criticarlo o aprender de él.

Al haber tenido muchos altibajos desde bien pequeño, por diferentes razones que contaré más adelante, era una persona muy retraída, lo que me llevó a probar las drogas prematuramente. Las drogas me enseñaron cómo quería ser yo, hasta que aprendí a ser yo sin necesidad de ingerirlas; porque si las tomo no soy yo, sino superyo. Ahora lo más nocivo que tomo es un Danonino.

Quizá por el ejercicio de la batería siempre he tenido una gran velocidad mental, y cuando me tomo unas copas esa velocidad aumenta. Igual que en los conciertos. Allí debo llevar ritmos con mucha rapidez tanto física como mental, y me gusta mucho improvisar. En mitad de una canción, en cuestión de una milésima de segundo, mi cerebro me dice: «Tienes que pasar a otra parte totalmente diferente y en menos de un segundo darle a cinco platos de la batería». Y lo hago. Pase lo que pase. Igual me sucede cuando estoy en pleno pelotazo. Un año, en Benicasim, vi a unos moteros muy grandes, con la piel cubierta de tatuajes y una pinta poco aconsejable para entablar una conversación. Por supuesto, me acerqué a ellos y le dije a uno: