Índice

Landmarks

Print Page List

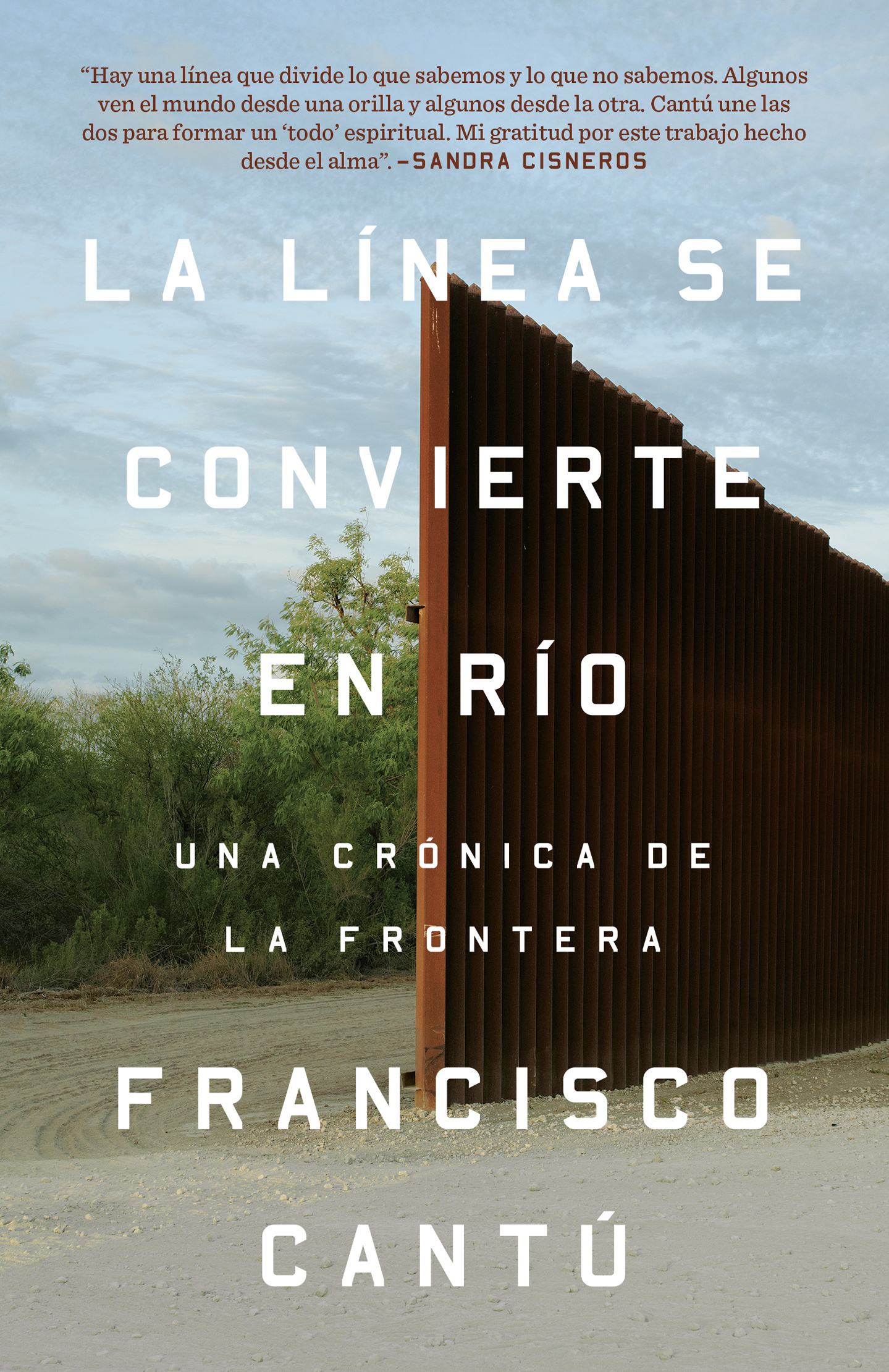

FRANCISCO CANTÚ

LA LÍNEA SE CONVIERTE EN RÍO

Francisco Cantú se desempeñó como agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos desde 2008 hasta 2012, trabajando en los desiertos de Arizona, Nuevo México y Texas. Ex-becario de Fulbright, ha recibido un Premio Pushcart y un Premio Whiting 2017. Sus escritos y traducciones han aparecido en Best American Essays, Harper’s, n+1, Orion y Guernica, así como en This American Life. Vive en Tucson.

PRIMERA EDICIÓN VINTAGE ESPAÑOL, ABRIL 2018

Copyright de la traducción © 2018 por Fernanda Melchor

Todos los derechos reservados. Publicado en los Estados Unidos de América por Vintage Español, una división de Penguin Random House LLC, Nueva York, y distribuido en Canadá por Random House of Canada, una división de Penguin Random House Canada Limited, Toronto. Originalmente publicado en inglés en los Estados Unidos como The Line Becomes a River por Riverhead Books, una división de Penguin Random House LLC, Nueva York. Copyright © 2018 por Francisco Cantú. Esta edición fue publicada simultáneamente en México en 2018 por Penguin Random House Grupo Editorial, México, D.F.

Vintage es una marca registrada y Vintage Español y su colofón son marcas de Penguin Random House LLC.

Información de catalogación de publicaciones disponible en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

Vintage Español ISBN en tapa blanda 9780525564027

Ebook ISBN 9780525564386

Para venta exclusiva en EE.UU., Canadá, Puerto Rico y Filipinas.

www.vintageespanol.com

Diseño de cubierta © Grace Han

Fotografía de cubierta © Richard Misrach, cortesía de la Fraenkel Gallery, San Francisco, la Pace/McGill Gallery, Nueva York, y Marc Selwyn Fine Art, Los Angeles.

v5.2

a

Varios fragmentos de este libro, en distintas versiones, fueron publicados originalmente en Edible Baja Arizona, Guernica, Orion, Ploughshares, J Journal: New Writing on Justice y South Loop Review.

Agradecemos a la editorial Les Figues Press por su autorización para citar fragmentos del poema Antígona González de Sara Uribe.

La presente obra es una memoria, una historia real basada en los recuerdos del autor a lo largo de distintos momentos de su vida. Los nombres y características de algunas de las personas mencionadas han sido modificados para proteger su privacidad. En algunos casos, el autor ha combinado a varios personajes secundarios en uno solo, ha ordenado y/o comprimido eventos y períodos de tiempo con fines narrativos y ha recreado ciertos diálogos según el recuerdo que conserva de las conversaciones sostenidas.

A mi madre y mi abuelo,

por haberme dado la vida y un nombre;

y a todos aquellos que arriesgan sus almas

al cruzar o patrullar una frontera antinatural.

Índice

PRÓLOGO

Mi madre y yo cruzamos la llanura en dirección al este, conduciendo por el vasto fondo de un mar antiquísimo. Habíamos venido al oeste de Texas a pasar el Día de Acción de Gracias en el parque nacional donde mi madre trabajó como guardia forestal, durante la misma época en que yo empecé a formar mis primeros recuerdos infantiles: imágenes de gargantas boscosas y montañas pétreas que emergían de la tierra; el sonido del viento restallando a través de la sierra baja del desierto; el calor del sol abatiéndose sobre una interminable extensión de maleza.

Al acercarnos a la Sierra de Guadalupe pasamos por una salina y le pedí a mi madre que detuviera el coche. Ella se estacionó en el arcén y los dos descendimos y avanzamos juntos por aquel suelo resquebrajado. Nos detuvimos para contemplar la cordillera que se extendía hacia norte, los imponentes vestigios de un arrecife formado durante el periodo Pérmico y alguna vez sumergido bajo las aguas continentales de la Pangea. El viento helado de noviembre embestía nuestros cuerpos como una lenta corriente de agua. Me agaché para tocar el suelo y arranqué un trozo de aquella costra blanca y la deshice entre mis dedos. Los llevé a la punta de mi lengua y alcé la mirada hacia mi madre. Sabe a sal, le dije.

Ya en el parque, mi madre y yo aguardamos en el centro de visitantes mientras una mujer uniformada, plantada detrás del mostrador de la recepción, atendía a una pareja de visitantes y les explicaba pacientemente las tarifas de acampada y las distintas rutas de excursión. Cuando la pareja se alejó del mostrador, la mujer nos vio y una enorme sonrisa iluminó su rostro. Se apresuró a llegar hasta donde estábamos y extendió los brazos para abrazar a mi madre. Luego dio un paso hacia atrás y me miró con incredulidad. Ay, mijo, la última vez que te vi eras de este tamaño. Bajó su mano a la altura de sus rodillas. ¿Siguen viviendo en Arizona?, nos preguntó. Sólo mi mamá, respondí, yo me fui a estudiar a Washington. Los ojos de la mujer se abrieron como platos. ¿A la capital? Asentí. Qué impresionante. ¿Y qué estás estudiando? Relaciones internacionales, contesté. Está estudiando la frontera, añadió mi madre. De regreso vamos a quedarnos unos días en El Paso, para que pueda visitar Ciudad Juárez.

La mujer meneó la cabeza. Tengan mucho cuidado, nos dijo. Juárez es muy peligroso. Se me quedó viendo con los brazos en jarras y luego apoyó una mano sobre mi hombro. ¿Sabes? Todavía me acuerdo cuando te cuidaba de chamaquito. Bajó la mirada para observar mis zapatos. En ese entonces todo lo que querías era ser vaquero. Te ponías tus botitas vaqueras y tu sombrerito y te la pasabas correteando en el patio con mis hijos, persiguiéndose unos a otros con sus pistolitas de plástico. Mi madre sonrió. Yo también me acuerdo, dijo.

Al día siguiente, nos despertamos temprano para emprender una excursión a través del cañón que asciende por la frondosa espalda de la cordillera. Mi madre volvió a convertirse en guía mientras paseábamos: me señaló las trémulas hojas amarillas de un arce dientón y extendió su mano para acariciar la lisa y colorada corteza de un madroño. Se inclinó para recoger el caparazón seco de una larva de libélula que se hallaba prendida a una brizna de hierba, y con gran delicadeza la giró sobre su palma manchada de barro. Alzó la vista hacia el sendero, hacia las aguas mansas del arroyo, y me explicó que aquel reluciente artrópodo se había desprendido de su carcasa para poder revolotear entre los turbulentos vientos del cañón. Sostenía aquel exoesqueleto entre sus manos como si fuera un objeto sagrado. Las libélulas migran igual que las aves, me dijo; baten sus delicadas alas durante días enteros a través de las llanuras onduladas, de las cadenas montañosas, del mar abierto.

Mi madre abandonó el sendero y se sentó sobre una piedra, a orillas del riachuelo. Se quitó los zapatos y los calcetines, se arremangó los pantalones hasta las rodillas y entró en la corriente. Sus hombros se tensaron debido a la frialdad del agua. Me pidió que me metiera con ella, pero yo sacudí la cabeza y permanecí sentado bajo la luz jaspeada que bañaba la ribera. Mi madre caminó a través de piedras y ramas caídas, señalando la manera en que la corriente se desbordaba al pasar por encima de una raíz expuesta, o la forma en que el sol refulgía sobre una mata de hierba verde. Se inclinó para tocar la superficie del agua, y luego se frotó el rostro con las manos mojadas. Y mientras yo recolectaba hojas de arce, ella se agachó y recogió un puñado de diminutos bolos calizos del lecho del arroyo. Ven, me dijo, haciéndome señas con sus manos empapadas. Toca el agua.