SÍGUENOS EN

@Ebooks

@Ebooks

@megustaleermex

@megustaleermex

@megustaleermex

@megustaleermex

Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas histéricas desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo, hipsters con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con el estrellado dínamo de la maquinaria nocturna, que pobres y harapientos y ojerosos y drogados pasaron la noche fumando en la oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría, flotando sobre las cimas de las ciudades contemplando jazz…

ALLEN GINSBERG

Prefacio

Todos los que se enteraron de que estaba escribiendo una autobiografía me dijeron: “¡Wow! ¡Qué bonita terapia!”

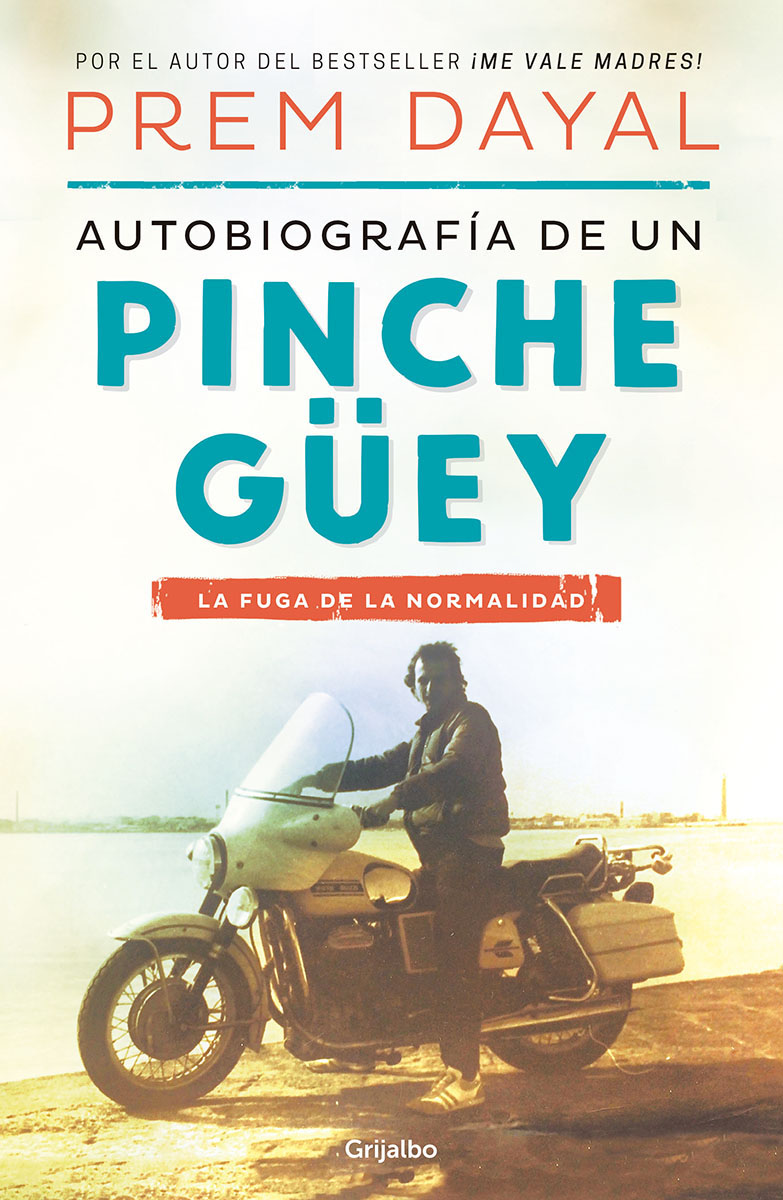

La verdad es que para mí este libro no ha sido ni una terapia ni una autobiografía. Mi separación del personaje cuyas aventuras cuento es tan grande que es como si hubiera narrado la historia de otro. Por eso no fue una terapia, porque aquel hombre al que había que “terapear” no existe más. Y tampoco es una autobiografía, porque el personaje que describo no es más yo mismo. Aquel personaje murió, o empezó a morir, el 18 de enero del 1993, el día en que termina este relato.

Ésta es una historia de redención, y como todas las redenciones, sucede cuando lo viejo muere y lo nuevo nace. A quien me pregunta qué diferencia hay entre el personaje que cuento y quien lo cuenta, le contesto: ninguna. El hombre descrito en estas páginas es el mismo que las ha escrito, con una sola pequeña, pero relevantísima, diferencia: el descrito está de cabeza respecto a quien lo describe. Aunque no haya alguna diferencia, por ejemplo, entre una silla patas pa’ abajo y una patas pa’ arriba, no se puede negar que la silla patas pa’ arriba no es más una silla.

La historia del niño, del muchacho y del hombre que fui es perfecta, como lo es todo lo que ha muerto, porque sólo un loco podría pensar en interferir en los misteriosos diseños que usa la existencia para traernos hasta donde estamos en este momento. La lógica no es parte de la existencia; el misterio es el único elemento que hace aceptable la realidad y que es capaz de transformar en “necesario” lo que la lógica condena como “equivocado”.

Así pues, ésta es una la historia de “errores” necesarios.

PREM DAYAL

Introducción

Fue así que de pronto me encontré, sin haber cumplido siquiera los veintitrés años, esperando mi jubilación. Casado, empleado de un banco, con la agravante de un hijo, estaba prácticamente jodido. Sin darme apenas cuenta, ya me había llevado entre las patas la tierra de la fantasía y de la aventura para encerrarme en esa fortaleza llamada “normalidad”, donde la certeza del futuro borra el entusiasmo a cambio de una aparente seguridad. Y detrás de aquellos muros donde la sorpresa generalmente sólo se manifiesta bajo la forma de accidente, veía pasar los sueños de todos los hombres quienes, como yo, habían saboreado, al menos por un momento, la emoción de no tener confines, de superar los límites del destino familiar y de dedicarse sin oficio ni beneficio a esas cosas que, deplorables o no, te hacen sentir vivo, como crear, destruir, inventar, equivocarse, retar, conquistar o incluso arriesgar la propia vida y la ajena por fútiles motivos.

Pero ya era demasiado tarde. No tengo idea de cómo caí en la trampa; no sé en qué momento abandoné la piel del animal salvaje para ponerme la del animal doméstico. ¿En qué momento le di la espalda a los infinitos horizontes de la libertad para limitar mis movimientos al estrecho recorrido de una rata de laboratorio? Siempre el mismo recorrido, bajo las luces atentas de ese experimento llamado “normalidad”: casa, preparar al niño, ir en auto hasta la casa de mi suegra, entregar al “bultito”, llegar al banco, subir hasta el quinto piso, llegar a mi escritorio, bajar para ir a tomar el capuchino en la cafetería que está a dos cuadras —siempre la misma—, volver a subir hasta el quinto piso, bajar a la hora de la comida y recorrer las cuatro cuadras —siempre las mismas— que me separaban de la Casa del Bocadillo, subir de nuevo, bajar de nuevo… salir a las cinco de la tarde, hacer las compras sin ganas ni hambre, pasar a casa de mi suegra y recoger al “bultito”, volver a casa, dar de comer a los perros y al “bultito”, un poco de televisión… y luego a la cama a descansar para estar listo a la mañana siguiente y volver a hacer el mismo recorrido. Estaba jodido. Y estaban jodidos también quienes me amaban y por diversos motivos estaban unidos a mi vida, porque sentía que, de una manera o de otra, me los había llevado entre las patas de mi desesperación.

Y vaya que había intentado ser “normal”. ¡Dios sabe cuánto lo había intentado! Había intentado fingir ser quien no era, había intentado interpretar a ese personaje que toda la sociedad había esperado siempre que interpretara y que desde niño había tratado de evitar con todas mis fuerzas. A pesar de mis ideas de “hacer el amor y no la guerra”, me había rendido a “servir a la patria” regalando un año de mi vida al servicio militar, tal como en aquel entonces era obligatorio para todo ciudadano italiano; a pesar de no creer en el matrimonio y de odiar la religión, para hacer feliz a la familia de mis suegros me casé y, para colmo, ¡por la Iglesia!… pero, sobre todo, ¡había aceptado entrar a trabajar en el banco!, coronando así el sueño de mi padre y de mi madre, quienes con un suspiro de alivio se liberaron del creciente terror de no lograr que su hijo se sometiera al yugo de la “normalidad”.

Durante los primeros días de trabajo lo intenté. ¡Dios sabe que lo intenté! Hasta tenía un aspecto decente. Y aunque sentía que llevaba encima un cilicio, usaba traje y corbata como todo un empleado modelo; daba los buenos días y las buenas tardes como monito cilindrero; hablaba sin decir groserías, mordiéndome continuamente la lengua, y les hablaba de usted a todos, aunque me pareciera estar en medio de un juego de sociedad en que los niños fingen ser adultos; mi cabello, todavía traumatizado por la brutalidad del corte de la aeronáutica militar, se había adaptado al anonimato, renunciando al esplendor de los años de viaje de aventón, cuando, ondeando largos y rojizos en medio de las calles de la aventura, me habían conferido el estatus de hippie o, mejor dicho, de “hijo de las flores”, y me habían regalado tal sensación de libertad al punto de darme incluso la ilusión de ser feliz.

Decidí escribir estas memorias porque eres muy pequeña como para que te las pueda contar ahora, y no quiero correr el riesgo de no tener el tiempo de hacerlo cuando tengas la edad para escucharlas. La historia de tu abuelo, o sea yo, no es la historia de un hombre famoso, no es para nada una historia ejemplar y mucho menos contiene gestas tan heroicas como para hacerse merecedora del título de “épica”. No obstante, probablemente valga la pena contarla, porque es la historia de una inconsciente y desesperada búsqueda de la verdad; una búsqueda sin brújula ni mapa del tesoro; una búsqueda que pasa a través de los errores, los excesos, las confusiones y los desconciertos de quien arriesga la propia vida tratando de salvarse a sí mismo: salvarse del destino familiar, de las ideas comunes, de aquello que se da por sentado, de las costumbres, de las tradiciones impuestas, de los proyectos de los demás y del uso que la sociedad quiere hacer de cada uno de sus integrantes.

@Ebooks

@Ebooks @megustaleermex

@megustaleermex @megustaleermex

@megustaleermex