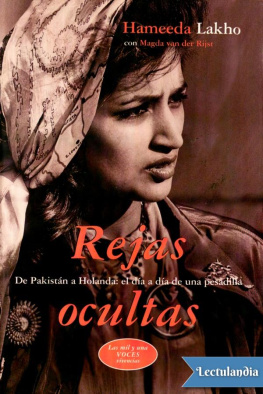

Magda Tagtachian

Nomeolvides Armenuhi

La historia de mi abuela armenia

Sudamericana

SÍGUENOS EN

@Ebooks

@Ebooks

@megustaleerarg

@megustaleerarg

A Rochi y Marcos.

A papá, siempre.

Hay solamente dos o tres historias de seres humanos que van camino a repetirse, como si nunca hubieran sucedido antes.

W ILLA C ATHER

Algunos nombres y circunstancias han sido modificados para resguardar la privacidad de las personas involucradas.

CAPÍTULO UNO

Aintab, el amor y el horror

1915-1922

Las luces se habían apagado en la sala y la película estaba por comenzar. Los papelitos de los caramelos crujían nerviosos en la oscuridad. Armenuhi y Alicia, en el medio de la sala, soltaron un suspiro apenas los títulos de Los unos y los otros comenzaron a rodar.

Cuando Alicia encontraba alguna película que le pudiera interesar a su mamá, organizaba una salida al cine. En general, lo pasaban bien, pero esta vez se preocupó. Armenuhi empezó a llorar en los primeros minutos de la proyección. Tenía el pecho muy agitado. La escena en la pantalla era triste, pero el nivel de angustia de su madre la inquietó. Armenuhi no podía parar las lágrimas.

En los primeros minutos de la obra, una violinista parisina, Ane, se enamora del pianista Simon Meyer. Ane y Simon, judíos, se casan y tienen un bebé. Al poco tiempo, Alemania invade Francia y el matrimonio es deportado junto con el hijo. Los suben a un tren rumbo a un campo de concentración. En el vagón, Simon arranca la criatura de los brazos a su esposa, envuelve al niño en una manta y cuelga de su cuello una cadena de oro y los anillos de boda de la pareja, con una nota. Arroja al bebé por un hueco del vagón. Ane ahoga un grito. Le pega a su marido. Llora. Su hijo queda solo en las vías, y la vida de esa mujer se detiene para siempre en ese instante.

Con su pañuelo blanco, Armenuhi intentó componerse, mientras Alicia la observaba por el rabillo del ojo, sin conocer los motivos que habían llevado a su madre a reaccionar de ese modo. La angustia de Ane por el bebé en las vías se le había hecho propia y esa imagen la había quebrado. Alicia ignoraba que un misil proveniente del pasado lejano había golpeado el corazón de su madre, haciéndole revivir la parte más dolorosa de su huida para siempre de su pueblo, Aintab.

En 1915, las noticias que llegaban desde Estambul, capital del Imperio Otomano, eran alarmantes. Los turcos habían asesinado, el 24 de abril, a doscientos cincuenta intelectuales, escritores, políticos, pensadores, economistas, referentes de la comunidad armenia. El objetivo era dejar a esta minoría sin guías y sin líderes. El ministro del Interior, Mehmet Talaat, ordenó una cacería para eliminar a la colectividad. Además de la territorialidad y el exacerbado nacionalismo, el problema residía en que los armenios eran cristianos, en una tierra habitada en su mayoría por musulmanes.

El padre de Armenuhi entendió que habían llegado al límite. Si quería salvar a su mujer y a sus dos hijos debía dejar Aintab, por entonces un pueblo al sur de la Anatolia, en el Imperio Otomano. Housep había cumplido 34 años y su esposa, Satenig Kabakian, con rasgos finos y nombre de princesa armenia, rondaba los 20. Armenuhi recién empezaba a caminar, y su hermanito, Antranik, ni siquiera gateaba.

La mirada de Housep resaltaba en su metro ochenta y cinco de estatura. Con los ojos celestes, su porte de caballero y el cabello rubio revuelto parecía más un actor que un integrante de la Federación Revolucionaria Armenia, el partido tashnagtzutiun. Socialista con una impronta nacional, trabajaba para alcanzar una Armenia libre, unificada e independiente.

Entre las profundidades de la piedra volcánica con la que estaba construida su casa, se puso de acuerdo con Satenig. Se irían cuando amaneciera. Lloraron cada uno en privado. Les costaba abandonar su hogar. Armenuhi correteaba entre las reservas de pistachos. El balde que usaban en el aljibe bajaba hasta la napa y se balanceaba de manera imperceptible.

Durante la noche, Housep preparó el único burro que había en la casa. Vistió a Satenig y a Armenuhi con ropas de varón, para cubrirlas de los controles otomanos donde separaban a las mujeres. En la alforja del burro, de un lado escondió a Armenuhi y del otro al pequeño Antranik. En el lomo iba su esposa. Guió la huida por el desierto. Mientras Satenig buscaba contener a los chicos, su marido se concentraba en evitar a los oficiales turcos. Si caían con ellos los llevarían a las caravanas que marchaban hacia el desierto de Der Zor.

El plan para erradicar a los armenios era sistemático. Los turcos obligaban a los varones de entre 18 y 40 años a hacer trabajos forzados. Los llevaban harapientos y descalzos a construir caminos, y luego los destrozaban a mazazos con los mismos bloques que les habían hecho remover. A quienes quedaban en pie, los fusilaban en grupos de a cien delante de sus hermanos, mujeres e hijos. A las viudas, los niños y los ancianos los sacaban de sus hogares y los hacían marchar a punta de látigo hacia Der Zor. Algunos llevaban mantas, ollas, lo que habían podido sacar de sus casas, pensando que los reubicarían como les habían dicho. En las arenas calcinadas del desierto, aislados, desfallecían de hambre, de sed o por las quemaduras del sol. Iban casi desnudos, con la boca explotada de llagas. Los turcos violaban a las mujeres y abusaban de los hijos delante de sus padres. Muchas señoras eran entregadas como esposas a los árabes. Algunas se arrojaban al precipicio del río Éufrates para morir aferradas a sus niños y salvar su honor. A los demás, los turcos los tiraban en los pozos que se forman en Der Zor y los prendían fuego, aún con vida. Cuando las llamas se apagaban, hurgaban entre los cadáveres en busca de cualquier cosa, desde dientes de oro hasta piedras preciosas de mínimo valor. Los cuerpos mutilados flotaban en el Éufrates. Teñían sus aguas de rojo y terror. Infectaban la corriente y provocaban más muertes y enfermedades.

Housep llevó a su familia en dirección sur, hacia Alepo, en Siria. Como su padre, Asdvadzadour Demirjian, Housep se dedicaba a los hilados y tenía conocidos en el negocio. A ellos les preguntó cuánto podrían demorar en llegar. Todo dependería de las condiciones en las que pudieran resistir esos casi cien kilómetros.

Apretaron los dientes y la lengua cuando la sed se hizo insoportable, y si no podían aguantar la necesidad de comer o morder algo, se metían tierra o pasto en la boca. Sacaban a sus hijos de las bolsas cada dos horas para que pudieran respirar. Padecieron los rayos del sol sobre sus cabezas y el frío cortante como una daga bajo las estrellas. Sus huesos, convertidos en papel, peleaban para no abandonar el cuerpo. Después de un par de días y noches de travesía pasaron por un puesto con soldados otomanos. Temblaban y rogaban que los bebés en las alforjas no lloraran. Si Antranik o Armenuhi se movían, o se les escapaba algún sollozo, sería el fin.

Por el estrés de aquella huida, Armenuhi encaneció por completo en una noche. Cuando por fin llegaron a Alepo, a un campo de refugiados, tuvieron que raparla para que su cabello negro y brillante, como ella, volviera a nacer. Recién había aprendido a caminar. Pero en su sangre ya habitaban los genes de la resiliencia. Los traía desde mucho antes.

@Ebooks

@Ebooks @megustaleerarg

@megustaleerarg