PRÓLOGO

E viernes, a las ocho de la mañana. Oigo una llave que gira en la cerradura de la puerta de la calle de mi casa en Los Ángeles. María del Carmen Ferrez, la mujer que limpia mi casa cada dos semanas, abre la puerta. Entra en la cocina.

Carmen es pequeñita, inteligente y trabaja con la velocidad de un relámpago. Normalmente, a esta hora temprana yo estoy ansiosa por largarme a toda prisa a la oficina. Pero cuando llega Carmen, las dos cambiamos de actitud. Carmen se entretiene en la cocina, ordenando. Yo rondo cerca de ella levantando zapatos, periódicos, calcetines, cualquier cosa que le dé la esperanza de poder limpiar los pisos. El ritual nos permite estar en la misma habitación y conversar.

En esta mañana de 1997, hago una pausa y me reclino en la isla de cocina. Carmen se reclina del otro lado. Hay una pregunta, me dice, que hace tiempo quiere hacerme. “Señora Sonia, ¿piensa tener un bebé alguna vez?”.

No estoy segura, le contesto. Carmen tiene un hijo pequeño que a veces viene con ella a mirar la televisión mientras la madre trabaja. ¿Quiere ella tener más hijos?, le pregunto. Carmen, siempre risueña y conversadora, se calla súbitamente. Incómoda, fija su mirada en la isla de cocina. Luego, en voz queda, me habla de otros cuatro hijos que yo nunca había sabido que existían. Estos niños -dos hijos y dos hijasestán lejos, dice Carmen, en Guatemala. Los dejó atrás cuando se marchó al norte como madre soltera para trabajar en los Estados Unidos.

Ha estado separada de ellos por doce años.

Su hija más pequeña, dice Carmen, tenía sólo un año de edad cuando ella se fue. Carmen ha experimentado cómo iba creciendo Minor, su hijo mayor, escuchando cómo el timbre de su voz se iba haciendo más grave en el teléfono.

Al contarme la historia, Carmen empieza a sollozar.

¿Doce años? Reacciono con incredulidad. ¿Cómo puede una madre dejar a sus hijos y viajar más de dos mil millas, sin saber cuándo volverá a verlos o si los verá otra vez? ¿Qué la llevó a hacer esto?

Secándose las lágrimas, Carmen me explica. Su marido la dejó por otra mujer. Ella trabajaba duro, pero no ganaba lo suficiente para alimentar a cuatro hijos. “Me pedían comida, y yo no la tenía”. Muchas noches se iban a dormir sin haber comido. Ella los arrullaba con consejos para calmar las punzadas del hambre. “Dormí boca abajo para que no te haga tanto ruido la tripa”.

Carmen se marchó a Estados Unidos por amor. Esperaba poder dar a sus hijos una salida de la pobreza agobiante, una oportunidad de asistir a la escuela más allá del sexto grado. Se jacta de la ropa, el dinero y las fotos que manda a sus hijos.

También reconoce que ha pagado un costo brutal. Ella siente la distancia, la falta de afecto cuando habla con sus hijos por teléfono. Díatras día, cuando se va perdiendo los hitos de la vidas de estos, su ausencia deja heridas profundas. Su hija mayor se asusta cuando tiene la primera menstruación. No entiende lo que le está pasando. ¿Por qué le pregunta a Carmen, no estabas aquí para explicarme?

Carmen no ha podido ahorrar lo suficiente como para contratar a un contrabandista que los traiga a los Estados Unidos. Además, rehusa someter a sus hijos a ese viaje lleno de peligros. Durante su propia travesía hacia el norte en 1985 el contrabandista asaltó a Carmen y le robó el dinero que llevaba, dejándola sin comida por tres días. Ella teme que sus hijas sean violadas en el camino. Además, se niega a traer a sus hijos al barrio pobre, plagado de drogas y delincuencia donde vive en Los Ángeles.

Preocupada por que yo pueda censurar su decisión, mientras enciende el lavavajillas Carmen me dice que muchas mujeres inmigrantes que han venido a Los Angeles desde Cen-troamérica y México son como ella: madres solteras que dejaron hijos en sus países de origen.

Lo que es realmente incomprensible, agrega, es que las madres ricas o de clase media salgan a trabajar en los Estados Unidos. Esas mujeres, dice, podrían ajustarse el cinturón, quedarse en casa y estar con sus hijos. En cambio, dedican casi todo su tiempo y energía a sus carreras, y queda muy poco para los niños. ¿Cómo es posible, pregunta con expresión incrédula, que alguien haga eso?

Al año siguiente, en 1998, Minor, el hijo de Carmen se lanza a buscar a su madre sin aviso previo. Carmen lo había dejado cuando él tenía diez años de edad. El muchacho atraviesa Guatemala y México haciendo autostop. Mendiga comida en el camino. Aparece en el umbral de Carmen.

Minor ha echado de menos a su madre intensamente. No podía soportar otra Navidad u otro cumpleaños separado de ella. Estaba cansado de lo que percibía como excusas por las que no podían estar juntos. Tenía que saber: ¿ella se había ido de Guatemala porque nunca lo había amado en verdad? ¿Cómo podía él explicar de otro modo el porqué de su partida?

Los amigos de Minor en Guatemala envidiaban el dinero y los regalos que Carmen enviaba. “Tenes todo. Buena ropa. Buenos zapatos”, decían. Minor respondía: “Lo cambiaría todo por mi madre. Nunca he tenido alguien que me consienta. Que diga: haz esto, no hagas lo otro. ¿Has comido? Nunca podes obtener de otros el amor de una madre”.

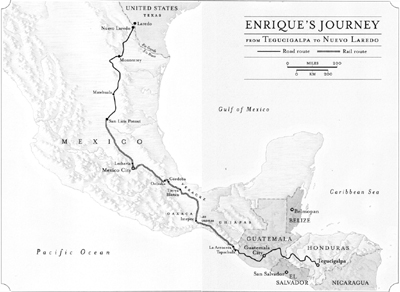

Minor me cuenta de su peligroso viaje como autostopista. Lo amenazaron y le robaron. Sin embargo, él dice que tuvo suerte. Cada año, miles de otros niños que van a buscar a sus madres a los Estados Unidos viajan de manera mucho más peligrosa. Viajan en los techos de los trenes de carga mexicanos. Lo llaman el Tren de la Muerte.

UNA DECISIÓN COMÚN

Me impresionó pensar en las opciones que enfrentan las madres que dejan a sus hijos. ¿Cómo toman una decisión tan imposible? Entre los latinos, para quienes la familia tiene una importancia trascendental y la maternidad es el valor supremo de la mujer, ¿por qué hay tantas mujeres que dejan a sus hijos? ¿Qué haría yo en su lugar? ¿Vendría a los Estados Unidos a ganar mucho más dinero para enviárselo a mis hijos? Así mis hijos comerían algo más que agua con azúcar para la cena. Podrían estudiar más allá del tercer grado, quizá hasta podrían terminar la escuela secundaria y seguir tomando clases en la universidad. O podría quedarme junto a mis hijos, sometiendo a otra generación a la misma miseria y pobreza que yo tan bien conocía.

Asimismo me asombró el peligroso viaje que hacen estos niños para reunirse con sus madres. Me preguntaba: ¿qué clase de desesperación empuja a los niños, algunos de sólo siete años de edad, a lanzarse solos a atravesar un paraje tan hostil con su ingenio como único recurso?

Estados Unidos está experimentando la mayor oleada de inmigración de su historia, un volumen de recién llegados que está transformando el país una vez más. Cada año, unos 700,000 inmigrantes entran a los Estados Unidos de manera ilegal. Desde el año 2000, un promedio de casi un millón de inmigrantes han llegado al país legalmente, o se han convertido en residentes legales. Esta oleada es diferente de las anteriores en un aspecto. Anteriormente, cuando los padres dejaban a sus hijos para venir a los Estados Unidos, normalmente era el padre el que se iba y los hijos quedaban con la madre. A menudo eran braceros mexicanos. En décadas recientes, el divorcio y la desintegración de las familias de Latinoamérica han dejado a muchas madres solteras sin los recursos necesarios para criar a sus hijos. El número creciente de madres solteras fue a engrosar las filas de mujeres latinoamericanas que trabajan fuera de casa. En los Estados Unidos hay una demanda insaciable de servicios baratos y trabajadores domésticos. Las madres solteras latinoamericanas empezaron a migrar en gran número dejando a sus niños con abuelos, parientes o vecinos.