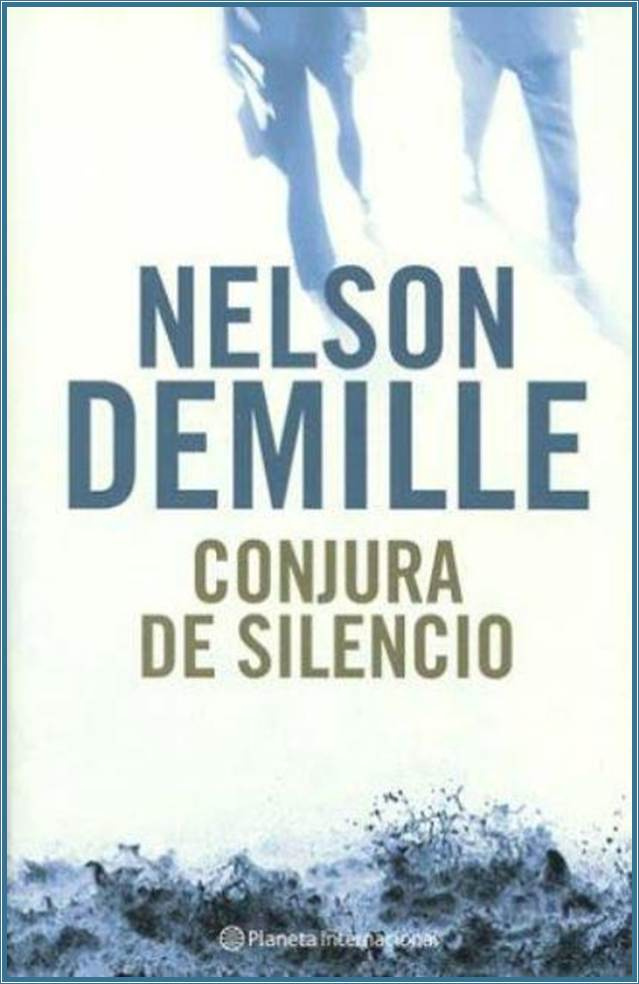

Nelson DeMille

Conjura de silencio

John Corey, 3

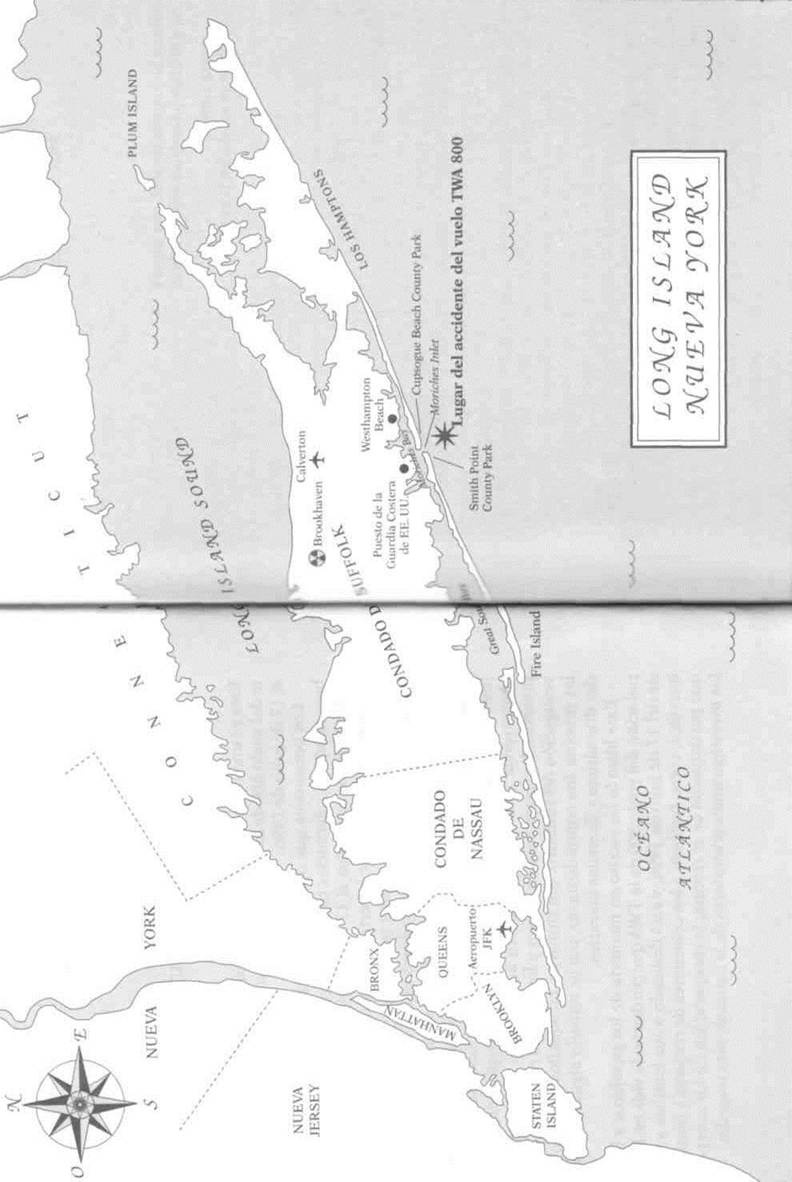

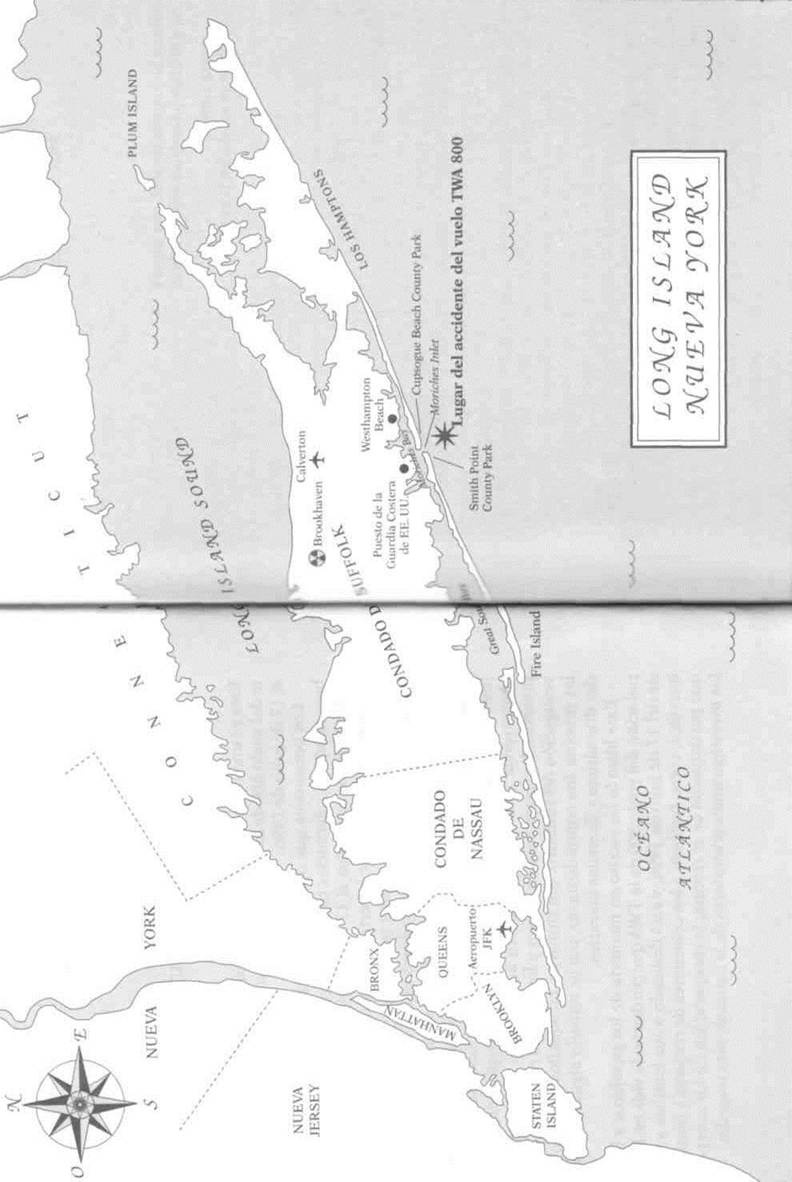

Ésta es una obra de ficción basada en un hecho real: el accidente del vuelo 800 de la TWA ocurrido en Long Island, Nueva York, el 17 de julio de 1996.

Los personajes que aparecen en esta novela son ficticios, si bien aparecen referencias fugaces a personas reales.

Los hechos acaecidos el 17 de julio de 1996 que describo en este libro, y la posterior investigación desarrollada en torno al accidente, se basan en relatos publicados y también en las entrevistas que realicé a investigadores que trabajaron en el caso, y en entrevistas a testigos presenciales de la caída del avión.

La causa oficial del accidente fue un fallo mecánico, aunque existen teorías que señalan hacia causas más siniestras. En este libro he tratado de dar voz a todas las partes implicadas en esta controversia y de ser fiel respecto a los relatos de los testigos presenciales, las pruebas forenses y los detalles relativos a la investigación del siniestro. Sin embargo, en aquellos casos en que las pruebas son contradictorias, me he tomado algunas libertades dramáticas y licencias literarias.

Este libro lo he escrito en memoria de los pasajeros y la tripulación del vuelo 800 de la TWA que perdieron la vida en la tarde del 17 de julio de 1996, y está dedicado a sus familias y seres queridos, como también a los centenares de mujeres y hombres que participaron en el rescate, la recuperación de los cuerpos y las investigaciones posteriores de la causa de esta tragedia.

17 de julio de 1996Long Island, Nueva York

Porque esto debe ser siempre un secreto, oculto a todos los demás, entre tú y yo.

Lewis Carroll,

Alicia en el país de las maravillas

Bud Mitchell conducía su Ford Explorer por Dune Road. Un poco más adelante había un cartel que decía «Cupsogue Beach County Park: abierto del amanecer al anochecer». Caía la noche. Bud condujo su coche por un aparcamiento desierto, en cuyo extremo más alejado había un amplio sendero natural que estaba parcialmente bloqueado por una cancela. Un cartel decía: «Prohibido el paso de vehículos.»

– ¿Estás segura de que quieres hacer esto? -le preguntó a la mujer que estaba sentada a su lado.

– Sí. Es excitante… -contestó Jill Winslow.

Bud asintió con escaso entusiasmo. Sorteó la cancela y avanzó por el sendero arenoso, flanqueado por dunas altas cubiertas de matorrales.

El hecho de mantener una relación extramatrimonial debería haber sido suficientemente excitante para ambos, pensó él, pero Jill no lo veía del mismo modo. Para ella, engañar a su marido sólo merecía la pena si el sexo, el romance y la excitación eran mejores que en casa. Para él, la excitación se derivaba del tabú que significaba acostarse con la esposa de otro.

Cuando iba a cumplir los cuarenta años, Bud Mitchell había llegado a la sorprendente conclusión de que las mujeres eran diferentes. Ahora, cinco años más tarde y después de dos años de relaciones con Jill, se daba cuenta de que las fantasías de ambos no casaban del todo. A pesar de ello, Jill Winslow era una mujer hermosa, complaciente y, lo que era más importante, era la esposa de otro hombre, y ella quería mantenerlo así. Para él, sexo seguro significaba hacerlo con una mujer casada.

Un estímulo añadido para Bud era la circunstancia de que su esposa, Aliene, y él se movían en los mismos círculos sociales que Jill y su marido, Mark. Cuando los cuatro estaban juntos en alguna reunión, Bud sentía exactamente lo opuesto a la incomodidad o la culpa. Se sentía genial, su ego no tenía límites y se deleitaba en su secreto conocimiento de que había visto cada centímetro del hermoso cuerpo desnudo de Jill Winslow.

Pero no se trataba de algo tan secreto, por supuesto, o no habría sido tan excitante ni divertido. Al principio de su aventura, cuando a ambos les preocupaba la posibilidad de que alguien los descubriese, se habían jurado que no revelarían a nadie su secreto. Pero, andando el tiempo, ambos habían confesado que habían hecho confidencias a algunos amigos íntimos con el único propósito de disponer de pretextos verosímiles para justificar sus ausencias de casa. Bud no dejaba de preguntarse quiénes de sus amigas estaban al tanto de su relación y en las reuniones sociales se divertía tratando de adivinarlo.

Ambos habían viajado en sus respectivos coches desde sus domicilios, en la Costa Dorada de Long Island, a unos cien kilómetros de Westhampton, y Jill había dejado su automóvil en el aparcamiento del pequeño pueblo donde se habían encontrado. Luego continuaron viaje juntos hasta un hotel en el Explorer de Bud. Él ya le había preguntado cuál había sido su excusa en esa ocasión para ausentarse de casa y había recibido una respuesta de una sola palabra, de modo que insistió.

– ¿Dónde se supone que estás esta noche?

– Cenando con una amiga que tiene una casa en East Hampton. Y mañana iremos de compras -dijo, y añadió-: Esa parte es verdad, tú tienes que estar de vuelta en tu casa por la mañana.

– ¿Esa amiga es de fiar?

Ella dejó escapar un suspiro de exasperación.

– Sí. No te preocupes.

– Vale.

Bud había advertido que Jill jamás le preguntaba cuál era su pretexto, como si, cuanto menos supiese, mejor. Sin embargo, se lo dijo:

– Yo estoy con un grupo de amigos pescando en alta mar. En el océano, la cobertura de los móviles es muy mala.

Jill se encogió de hombros.

Bud Mitchell comprendió que, a su manera, tanto Jill como él amaban a sus ligeramente aburridos cónyuges, amaban a sus hijos y sus confortables vidas de clase media alta. También se amaban el uno al otro, o decían que se amaban; pero no lo suficiente como para echarlo todo por la borda para estar juntos siete días a la semana. Tres o cuatro veces por mes parecía satisfacer las necesidades de ambos.

El sendero acababa en una gran duna y Bud detuvo el coche.

– Vayamos hacia la playa -dijo Jill.

Bud se apartó del sendero de arena y enfiló hacia el mar.

El Explorer descendió una suave pendiente entre matorrales bajos y juncos. Detuvo el coche en el extremo más bajo de la pequeña colina de arena, donde el coche no podía verse desde el sendero. El reloj del salpicadero señalaba las 19.22.

El sol se sumergía en el océano Atlántico. Bud vio que el mar estaba tranquilo como un estanque. El cielo estaba despejado, excepto por algunas nubes dispersas.

– Una hermosa noche -le dijo a Jill.

Ella abrió la puerta de su lado y bajó del coche. Bud apagó el motor y la siguió.

Ambos examinaron la amplia extensión de arena blanca que acababa en el borde del mar a unos cuarenta metros. El agua brillaba con reflejos dorados bajo el sol crepuscular y una suave brisa que llegaba de tierra adentro mecía las hierbas de las dunas.

Bud echó un vistazo a su alrededor para comprobar que estaban solos. Dune Road era la única vía de entrada y salida de aquella lengua de arena. Sólo había visto algunos coches que abandonaban las playas y emprendían el regreso a Westhampton, pero ninguno se dirigía hacia donde se encontraban ellos.

La estrecha lengua de arena terminaba a unos cientos de metros en dirección al oeste, en Moriches Bay y, al otro lado de la cala, podía verse el borde del Smith Point County Park, en Fire Island.

Era miércoles, de modo que los que habían pasado el fin de semana en los Hamptons ya habían vuelto a la ciudad, y cualquiera que hubiese permanecido en la zona estaría disfrutando de la hora del cóctel. Además, se encontraban a casi un kilómetro de donde se suponía que los coches debían detenerse.

Página siguiente