Antes de nada, me gustaría presentarme y contarte quién soy. Nací un cálido 3 de agosto en Guinea Ecuatorial, un diminuto país de África que fue colonia española durante muchísimos años. Por eso nuestra lengua oficial es el castellano. Concretamente nací en la capital de Guinea Ecuatorial, Malabo, en un pueblecito de no más de mil habitantes llamado Basupú Fiston, provincia de Bioko del Norte. Éramos tan pocos viviendo allí que cuando alguien estornudaba lo sabía todo el pueblo.

Todavía hoy recuerdo el olor a lluvia y tierra mojada que impregnaba su ambiente. Las copas de los árboles azotadas violentamente por las fuertes y constantes trombas de agua, las temidas inundaciones, la espesura de la vegetación salvaje, con esa mezcla de vivos colores verdes y marrones que se reflejaba en inmensos charcos, o los espesos barrizales que se formaban después de las tormentas.

En mi pueblo no había grandes edificios, solo casitas unifamiliares donde sus habitantes intentaban subsistir cultivando malanga en su propia y escasa tierra. El trueque de alimentos era la moneda de cambio entre la gente. Ahora que lo pienso, me sorprende que una práctica tan antigua se diera en mi país cuando yo permanecí allí, en los años noventa, ¡mientras se lanzaba el primer programa de Photoshop o aparecía la Super Nintendo!

Con todo, ese modo de vida tenía infinidad de cosas buenas. Una de ellas era la hermandad que se respiraba en la comunidad.

El cultivo de la tierra fomentaba entre la gente un maravilloso y sano espíritu de ayuda. Algo que, sin duda, llevo en mi ADN con mucho orgullo y que aprendí en el humilde lugar donde nací.

Por otra parte, aunque parezca increíble, vivir allí no era del todo tan aburrido. Uno de los entretenimientos preferidos de mi pueblo consistía en saberlo todo sobre la vida de los demás. Pero ¿qué más podía hacerse sin televisión, ordenadores y móviles? He de aclarar que la tecnología había llegado a Guinea Ecuatorial por esa época, pero casi nadie podía permitírsela.

Otra de las cosas que más me gustaba de mi pueblo es que a pesar de la precariedad en la que vivíamos, siempre encontrábamos un motivo para reunirnos festejar, bailar, cantar y disfrutar. Algo que, afortunadamente, ¡también llevo en mi ADN!

Para mí es importante remarcar mi origen y hablar del pueblo donde crecí. De allí guardo los mejores recuerdos de mi vida. De entre todos ellos, sin duda, en un lugar muy especial está el de mi querida abuela Antonia, con la que me crie. Ella fue una mujer con muchísimo carácter y muy valiente. Sin apenas recursos consiguió sacar adelante a sus hijos y a mí; algo de lo que le estoy infinitamente agradecida.

A esa mujer imprescindible en mi vida la recuerdo como una presencia intimidante para el resto de la gente. No es de extrañar teniendo en cuenta que era corpulenta y de rasgos faciales marcados, dos características físicas que le hacían parecer permanentemente enfadada. Quienes teníamos el placer de compartir la vida con ella sabíamos que esa imagen de mujer dura distaba mucho de su verdadera personalidad. En el fondo, mi abuela era pura sensibilidad y dulzura.

Siempre que la recuerdo pienso en su inconfundible turbante de colores y nuestras larguísimas charlas. Mi abuela Antonia era una gran conversadora y, además, hablaba por los codos. Daba igual el tema de conversación que alguien sacase, ella siempre tenía una anécdota que contar sobre él.

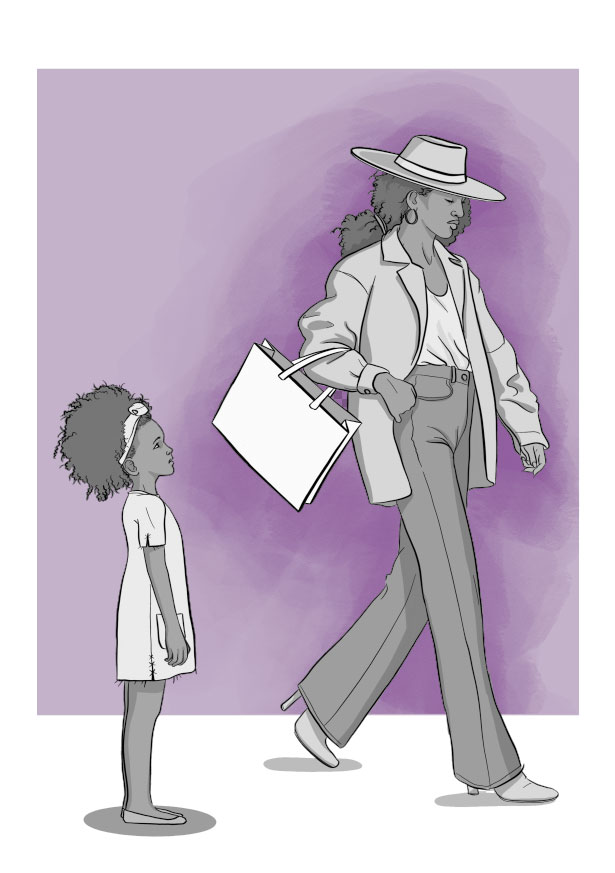

Yo iba a todas partes cogida de su fuerte mano: desde la finca donde ella trabajaba —mientras yo me quedaba mirándola embobada cómo labraba ese pequeño terreno de su propiedad— hasta las fiestas a las que era invitada y donde se divertía como la que más. Siempre, fuéramos donde fuéramos, yo iba cogida de su mano; si en alguna ocasión me la soltaba, sentía su mirada anhelante buscando la mía para no perderme de vista. En todo momento notaba su protección maternal.

Te cuento un pequeño secreto: creo que yo era su nieta favorita y hoy como ayer siento que de alguna forma me sigue protegiendo y observando.

Todavía percibo la paz que me arropaba entonces y sé que, pase lo que pase, mi abuela siempre está velando por mí. Noto su mano protectora que me hacía y me hace no tener miedo a nada; la confianza que me motivaba a ser una niña curiosa con ganas de descubrirlo todo.

Aunque vivimos pocos años juntas, los recuerdos de mi infancia con ella en el pueblo son incontables. Uno de los que tengo más presentes es cómo se enfrentaba a mi padre, quien tuvo una aventura con mi madre estando casado con otra mujer. Fruto de ese romance nací yo. En mi país las relaciones extramatrimoniales estaban mal vistas, así que mi padre intentó ocultar mi existencia.

Mi abuela se enfrentaba siempre a él porque apenas venía a visitarme; él vivía en la ciudad con su mujer legal y sus hijos. En las ocasiones que él visitaba a mi madre, mi abuela le obligaba a cumplir con su deber como padre, es decir, a que prestara ayuda económica para mi crianza, ya que mi madre no tenía recursos suficientes. Esa fue la verdadera razón por la que ella se fue del pueblo, para intentar ganarse la vida, y me dejó a cargo de mi querida abuela.

La abuela Antonia no solo se enfrentaba a mi padre para conseguir dinero o comida para mí, sino que luchaba contra el mundo entero si hacía falta con tal de que no nos faltase de nada a todos los que vivíamos con ella (y te aseguro que éramos unos cuantos).

Su principal objetivo era que, a pesar de ser una familia muy pobre, no pasásemos hambre. La abuela Antonia era de armas tomar y, tan pronto plantaba malanga (un tubérculo típico de mi país) en una pequeña parcela como regateaba en el mercado hasta conseguir lo que quería. Mi padre y medio pueblo la temían con solo verla aparecer porque ya sabían cómo se las gastaba.

He de confesarte que me gusta pensar que heredé gran parte de su carácter. Siempre he admirado ese «don de gentes» con el que estaba bendecida y por el que era capaz de revolucionar a todos con su sola presencia. Pasan los años ¡y sigo sin conocer a alguien con tanto poder de persuasión!

Mientras la recuerdo y escribo estas líneas, estoy sonriendo y llorando al mismo tiempo. Con ese remolino de sentimiento dentro de mí, le dedico, principalmente a ella, este libro; por todo lo que me marcó y porque luchó por mí hasta su último aliento.

Una vez leí que las abuelas deberían ser eternas. Bueno, la mía de algún modo lo es: siempre la recuerdo y ese recuerdo es el gran motor que impulsa mi vida. Cuando ella falleció, me fui a vivir a la ciudad con mi madre. Sin duda, un gran cambio en mi vida; uno de los muchos que se sucederían en los siguientes años. Allí fui testigo de todo lo que ella se esforzaba por trabajar día y noche para que no me faltase de nada y tuviera una vida más que digna y confortable.

Por aquella época, mi madre rondaba la treintena. Es muy curioso, pero en aquel tiempo comencé a verla de otro modo. Cuando venía a visitarnos al pueblo, yo nunca me fijaba en sus rasgos o en su manera de comportarse. Sin embargo, a partir de mi convivencia con ella en la ciudad, empecé a reparar en pequeños detalles que hasta ese momento me habían pasado inadvertidos: su elegante delgadez, la expresión relajada de su rostro o la eterna melena corta y rizada que tanto me gustaba.

Mi madre era una mujer infatigable. Por muy cansada que estuviese, todos los domingos ponía música a todo volumen (a poder ser Pimpinela) y con esa banda sonora hacía la limpieza de nuestra casa.

Mientras cantaba a todo pulmón aquella canción de «olvídate y pega la vuelta», yo la observaba en silencio, maravillada por contemplar esa escena doméstica con la que mi madre, por increíble que parezca, me transportaba a un mundo de fantasía. Una vez que acababa las tareas de la casa se ponía su mejor vestido tradicional, confeccionado con tela