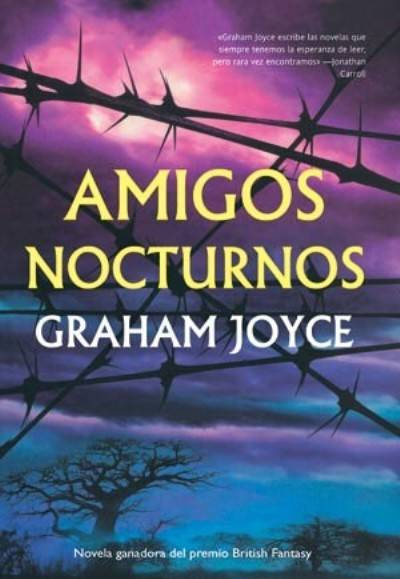

Graham Joyce

Amigos nocturnos

Traducción de David Cruz Acevedo

Título original: The Tooth Fairy

© Graham Joyce, 1996

Clive estaba en el extremo más alejado del estanque verde torturando a un tritón crestado. Sam y Terry holgazaneaban bajo un inmenso sauce con los regordetes pies dentro del agua oscura. El vasto sauce se inclinaba sobre el espejo del estanque y moteaba la superficie con nítidos reflejos de hojas y ramas, así como de bellotas que maduraban lentamente en el interior de verdes copas.

El verano estaba en su esplendor. Las palomas arrullaban con delicadeza en los árboles, y la familia de Clive merendaba en las cercanías. Dos chicos mayores pescaban percas a unos treinta metros de donde se encontraban. Sam vio el lucio durante solo un segundo. Al principio creyó que era un tronco sumergido. Flotaba a unos centímetros de la superficie, absolutamente inmóvil, como si estuviese atrapado en hielo. Era un fantasma verde y dorado, un espíritu de otro mundo. Sam intentó murmurar una palabra de advertencia, pero la aparición del lucio lo tenía hipnotizado. Relampagueó en la superficie del agua al ascender y arrancar de un bocado dos pequeños dedos del pie izquierdo de Terry.

El ser había desaparecido antes de que Terry comprendiera qué había pasado. Sacó el pie del agua lentamente. Allí donde habían estado sus dos dedos ahora brillaban dos pequeñas perlas carmesíes. Terry se giró hacia Sam con una sonrisa de perplejidad como si le estuviesen gastando una broma. Cuando la herida comenzó a doler, la sonrisa se desvaneció y comenzó a gritar.

La madre y el padre de Clive, que estaban a cargo de los niños aquella tarde, estaban tumbados sobre la hierba, él con la cabeza sobre el regazo de ella. Sam corrió hacia ellos. El padre de Clive alzó la cabeza para ver a qué venía tanto alboroto.

– A Terry le ha mordido un pez verde -dijo Sam.

El padre de Clive se puso de pie y corrió por la orilla. Terry aún estaba gritando mientras se agarraba el pie. El señor Rogers se arrodilló para separar las manos de Terry al tiempo que su rostro se quedaba lívido. De forma instintiva, se llevó el pequeño pie de Terry a la boca y succionó la herida.

La madre de Clive acudió rápida adonde se encontraba su marido. Los dos chicos que estaban pescando abandonaron las cañas y se acercaron para echar un vistazo.

– ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído al agua?

Clive aún estaba al otro extremo del estanque. Sam lo llamó. El señor Rogers, con las manos temblorosas, pidió con voz entrecortada un pañuelo. Lo ató alrededor del pie ensangrentado, cogió en brazos a Terry y corrió de vuelta hacia la urbanización.

Clive llegó sin aliento.

– ¿Qué pasa?

– Vamos -dijo su madre con sequedad, como si fuese culpa de Clive.

Recogió la manta de la merienda y a los chicos y abandonaron el lugar de recreo. Los dos mayores aún preguntaban qué había pasado, pero ella no dijo nada.

Sam iba detrás, pensando en que Terry tan solo tenía cinco años y la vida le había arrancado dos dedos del pie, casi seguro que para siempre. Él esperaba tener más suerte en la vida.

El padre de Clive corrió los ochocientos metros que lo separaban de la caravana de Terry. Allí vivía Terry con su madre y su padre y sus dos hermanos gemelos, que aún no tenían nueve meses. La familia Morris vivía en una caravana Bluebird toda oxidada en medio del jardín trasero de una casita de campo. Pagaban un pequeño alquiler por el solar al dueño, un anciano que nunca salía de su hogar. Sam vivía en una hilera de casas adosadas más arriba de la casa del anciano, a siete números de Terry.

La caravana se asentaba sobre pilas de ladrillos rojos que ocupaban el lugar donde debían haber estado las ruedas. Estaba encajada contra un seto tan lejos de la casa como era posible. El seto tenía un montón de agujeros hechos por animales y niños de los alrededores, tras el cual se extendía un trecho de solar lleno de hierbajos.

El estatus que el señor Morris había perdido por vivir en una caravana lo intentaba recuperar con un coche deportivo que se había comprado. El padre de Sam, de hecho, no podía permitirse un coche por aquel entonces, ni tampoco el viejo de Clive. A los chicos les parecía una injusticia que los padres de Sam y Clive trabajaran en una fábrica de coches y no tuvieran uno, mientras el padre de Terry, cuyo trabajo resultaba un misterio para todo el mundo, era el orgulloso dueño de un mg descapotable con ruedas de radios que destellaban en el jardín junto a la caravana oxidada.

Esa tarde de domingo, Eric Rogers llevó en brazos a un Terry aún lloroso desde el estanque hasta la caravana y abrió de golpe la puerta para encontrar a los Morris en mitad de un acto privado. Los gemelos dormían en su cuna. El señor Morris profirió un improperio y el señor Rogers retrocedió con su compungida carga mientras gritaba que deberían ocuparse de su hijo. Chris Morris emergió con los ojos desorbitados mientras luchaba con la cremallera de los pantalones. Unos momentos más tarde metió a Terry en la parte de atrás del mg y encendió el motor. La señora Morris, toda sonrojada por la situación, salió de la caravana con un camisón de seda descolorido, con los rizos de color caoba derramándose por todas partes, e insistió en ir con ellos. Entonces recordó que los gemelos dormían en la cuna. El señor y la señora Morris comenzaron a gritarse antes de que el señor Morris saliera a toda velocidad hacia el hospital.

Pero ¿qué se podía hacer? En la sala de heridos vendaron el piececito de Terry y le pusieron una inyección antitetánica. Le acariciaron sus dorados cabellos y le dijeron que tenía que ser valiente como un soldado. No le podían ofrecer dedos de repuesto.

– ¿Un lucio? -repitió el doctor con incredulidad-. ¿Un lucio, dice?

Nev Southall, el padre de Sam, vio como el MG verde volvía del hospital. Tras oír a Sam contar la historia se quedó unos quince minutos sin saber qué hacer y finalmente se marchó a ver qué le pasaba al chico. Se encontró a un Chris Morris muy nervioso que estaba atando un cúter al palo de una escoba.

– ¿Cómo está el muchacho, Chris?

– Durmiendo.

– ¿Qué haces?

– Voy a salir a pescar a ese lucio.

Nev contempló el cúter, el palo y la red que Morris tenía extendida en el suelo y el alma se le cayó a los pies. Si de algo sabía era de atrapar peces.

– Con eso no lo vas a conseguir.

– No tengo otra cosa. -Chris arrojó el palo y la red en la parte de atrás del coche.

Nev sabía que era una pérdida de tiempo, pues el lucio era uno de los peces más difíciles de atrapar, incluso con un buen equipo de pesca. Pero no podía dejar que Chris fuera solo al estanque.

– Espera, tengo algunos aparejos. Hagámoslo como Dios manda.

Nev cogió un par de cañas y carretes, una red de mano y una caja con equipo de pesca. Avanzaron con estruendo por la pista que conducía al lago con Sam sentado en el asiento de atrás. Ya habían dado las cinco de la tarde. El sol era un disco pálido que flotaba bajo en el cielo y que inundaba el estanque con una luz difusa. Sam les mostró dónde había ocurrido el accidente.

– Por mucho que te pongas a pescar no lo atraparás en siglos -dijo Nev mientras colocaba las cañas.

Chris no le escuchaba. Observaba las oscuras aguas con la red preparada como si creyese que el lucio se vería obligado a saltar dentro de ella.

Sam se dio cuenta de que su padre hablaba todo el rato, pero que el padre de Terry no decía nada. No hacía otra cosa que observar las tenebrosas aguas del estanque. Anocheció. Nev creyó que ya había hecho bastante. Ya no aguantaba más aquel sinsentido.

– Otro día, Chris -dijo-. Otro día.

Página siguiente