Daína Chaviano

La isla de los amores infinitos

© Daína Chaviano, 2006

Estás en mi corazón aunque estoy lejos de ti…

Ernesto Lecuona

(Cuba, 1895 – Islas Canarias, 1963)

***

PRIMERA PARTE. Los Tres Orígenes

De los apuntes de Miguel

MI CHINO… MI CHINA:

Locución de cariño con que se llaman los cubanos entre sí, sin que para ello el aludido deba tener sangre asiática.

Lo mismo ocurre con la expresión «mi negro» o «mi negra», que no se aplica necesariamente a quienes tienen la piel de ese color.

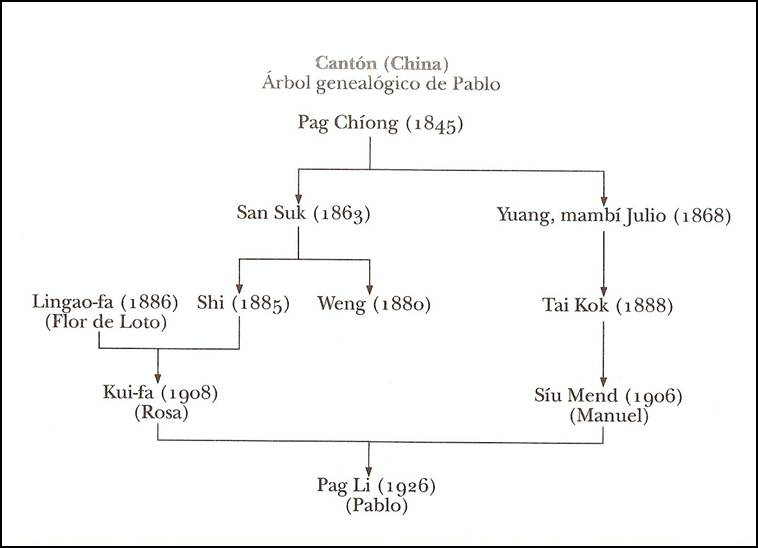

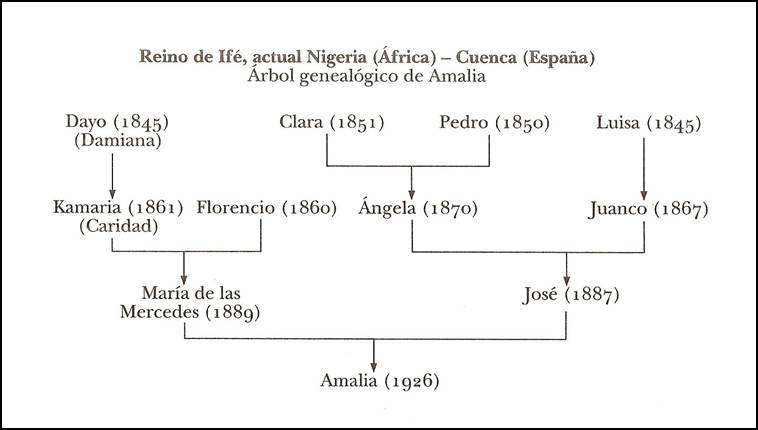

Se trata de una simple fórmula amistosa o amorosa, cuyo origen se remonta a la época en que se inició la mezcla entre las tres etnias principales que conforman la nación cubana: la española, la africana y la china.

Estaba tan oscuro que Cecilia apenas podía verla. Más bien adivinaba su silueta tras la mesita pegada a la pared, junto a las fotos de los muertos sagrados: Benny Moré, el genio del bolero; Rita Montaner, la diva mimada por los músicos; Ernesto Lecuona, el más universal de los compositores cubanos; el retinto chansonnier Bola de Nieve, con su sonrisa blanca y dulce como el azúcar… La penumbra del local, casi vacío a esa hora de la noche, ya empezaba a contaminarse con el humo de los Marlboro, los Dunhill y alguno que otro Cohiba.

La muchacha no prestaba atención al parloteo de sus amigos. Era la primera vez que iba al lugar y, aunque reconoció cierto encanto en él, su propia tozudez -o quizás su escepticismo- aún no la dejaba admitir lo que era evidente. En aquel bar flotaba una especie de energía, un aroma a embrujo, como si allí se abriera la entrada a otro universo. Fuera lo que fuera, había decidido comprobar por sí misma las historias que circulaban por Miami sobre aquel tugurio. Se había sentado con sus amigos cerca de la barra, uno de los dos únicos sitios iluminados. El otro era una pantalla por donde desfilaban escenas de una Cuba espléndida y llena de color, pese a la antigüedad de las imágenes.

Fue entonces cuando la vio. Al principio se le antojó una silueta más oscura que las propias tinieblas que la rodeaban. Un reflejo le hizo suponer que se llevaba una copa a los labios, pero el gesto fue tan rápido que dudó de haberlo visto. ¿Por qué se había fijado en ella? Quizás por la extraña soledad que parecía acompañarla… Pero Cecilia no había ido allí para alimentar nuevas congojas. Decidió olvidarla y ordenó un trago. Eso la ayudaría a indagar en ese acertijo en que se había transformado su espíritu: una región que siempre creyó conocer y que últimamente se le antojaba un laberinto.

Se había marchado de su tierra huyéndole a muchas cosas, a tantas que ya no valía la pena recordarlas. Y mientras veía perderse en el horizonte los edificios que se desmoronaban a lo largo del malecón -durante aquel extraño verano de 1994 en que tantos habían escapado en balsa a plena luz del día-, juró que nunca más regresaría. Cuatro años más tarde, continuaba a la deriva. No quería saber del país que dejara atrás; pero seguía sintiéndose una forastera en la ciudad que amparaba al mayor número de cubanos en el mundo, después de La Habana.

Probó su Martini. Casi podía ver el reflejo de su copa y el vaivén del líquido transparente y vaporoso que punzaba su olfato. Trató de concentrarse en aquel diminuto océano que se balanceaba entre sus dedos, y también en aquella otra sensación. ¿Qué era? La había sentido apenas entrara a ese bar, descubriera las fotos de los músicos y contemplara las imágenes de una Habana antigua. Su mirada tropezó de nuevo con la silueta que permanecía inmóvil en aquel rincón y en ese instante supo que era una anciana.

Sus ojos regresaron a la pantalla donde un mar suicida se arrojaba contra el malecón habanero, mientras el Benny cantaba: «…y cuando tus labios besé, mi alma tuvo paz». Pero la melodía no hizo más que provocarle lo contrario de lo que pregonaba. Buscó refugio en el trago. Pese a su voluntad de olvido, la asaltaban emociones vergonzosas como aquel vértigo de su corazón ante lo que deseaba despreciar. Era un sentimiento que la aterraba. No se reconocía en esos latidos dolorosos que ahora le provocaba aquel bolero. Se dio cuenta de que empezaba a añorar gestos y decires, incluso ciertas frases que detestara cuando vivía en la isla, toda esa fraseología de barrios marginales que ahora se moría por escuchar en una ciudad donde abundaban los hi, sweetie o los excuse me mezclados con un castellano que, por provenir de tantos sitios, no pertenecía a ninguno.

«¡Dios!», pensó mientras sacaba la aceituna de su copa. «Y pensar que allá me dio por estudiar inglés.» Dudó un instante: no supo si comerse la aceituna o dejarla para el final del trago. «Y todo porque me entró la obsesión de leerme a Shakespeare en su idioma», recordó, y hundió los dientes en la aceituna. Ahora lo odiaba. No al calvito del teatro The Globe, por supuesto; a ése continuaba venerándolo. Pero estaba harta de escuchar una lengua que no era la suya.

Se arrepintió de haberse tragado la aceituna en un arranque de ira. Ya su Martini no parecía un Martini. Volvió de nuevo la cabeza en dirección a la esquina. Allí seguía la anciana con su vaso que apenas tocaba, hipnotizada ante las imágenes de la pantalla. Desde los altavoces comenzó a derramarse una voz grave y cálida, surgida de otra época: «Duele, mucho, duele, sentirse tan sola…». Ay, Dios, qué canción tan cursi. Como todos los boleros. Pero así mismo se sentía ella. Le dio tanta vergüenza que se zampó la mitad de su trago. Tuvo un ataque de tos.

– Niña, no tomes tan rápido que hoy no estoy para hacer de nodriza -le dijo Freddy, que no se llamaba Freddy, sino Facundo.

– No empieces a controlarla -murmuró Lauro, alias La Lupe, que en realidad se llamaba Laureano-. Déjala que ahogue sus penas.

Cecilia levantó la vista de su copa, sintiendo el peso de un llamado silencioso. Le pareció que la anciana la observaba, pero el humo le impedía saberlo con certeza. ¿Realmente miraba a la mesa que ocupaba con sus dos amigos, o más allá, hacia la pista, donde iban llegando los músicos…? Las imágenes se extinguieron y la pantalla fue ascendiendo como un ave celestial hasta perderse en el entramado del techo. Hubo una pausa imperceptible, y de pronto los músicos arrancaron a tocar con una pasión febril que ponía a retozar el alma. Aquel ritmo le produjo un dolor inexplicable. Sintió la mordida del recuerdo.

Notó que algunos turistas con aspecto nórdico se habían quedado pasmados. Debía resultarles bastante insólito ver a un joven con perfil de lord Byron tocar los tambores como si el demonio se hubiera apoderado de él, junto a una mulata achinada que agitaba sus trenzas al compás de las claves; y a aquel negro de voz prodigiosa, semejante a un rey africano -argolla plateada en la oreja-, cantando en altibajos que transitaban desde el barítono operático hasta la nasalidad del son.

Cecilia repasó los rostros de sus compatriotas y supo qué los hacía tan atractivos. Era la inconsciencia de su mezcla, la incapacidad -o tal vez la indiferencia- para asumir que todos tenían orígenes tan distintos. Miró hacia la otra mesa y sintió lástima de los vikingos, atrapados en su insípida monotonía.

– Vamos a bailar -le dijo Freddy, tirando de ella.

– ¿Estás loco? En mi vida he bailado eso.

Durante su adolescencia se había dedicado a escuchar canciones sobre escaleras que subían al cielo y trenes que atravesaban cementerios. El rock era subversivo, y eso la llenaba de pasión. Pero su adolescencia había muerto y ahora hubiera dado cualquier cosa por bailar aquella guaracha que estaba levantando a todo el mundo de sus sillas. Qué envidia le daban todos esos bailadores que giraban, se detenían, se enroscaban y desenroscaban sin perder el ritmo.

Página siguiente

***

***