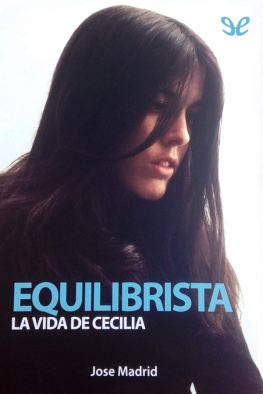

S anta Cecilia, patrona de la música

Primera edición: agosto 2018

ISBN: 9788417120061

ISBN eBook: 9788491129776

© del texto:

María Luz Gómez

© de esta edición:

, 2018

www.caligramaeditorial.com

info@caligramaeditorial.com

Impreso en España – Printed in Spain

Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright . Diríjase a info@caligramaeditorial.com si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Prólogo

De esta santa virgen y mártir, tan venerada por la Iglesia que la nombra en la Misa entre otros santos en la plegaria eucarística 1, no son muchas (ni muy fidedignas todas ellas) las noticias que nos han llegado. Y la mayoría de estas, ya en unas «actas del martirio de Santa Cecilia» aparecidas en el siglo quinto. Estas lo sitúan el veintidós de Febrero del año 177, durante la persecución del emperador Marco Aurelio con su colega Cómodo, asociado por él a su gobierno.

Según dice la Historia, asoció primero a Lucio, su hermano adoptivo, nombrándolo Augusto y Colega; y al morir este, le sucedió en el cargo su hijo Cómodo. Marco Aurelio murió poco después, con lo que este ocupó su puesto en el Imperio.

Lo más probable es que lo poco que sabemos de la vida de Santa Cecilia, unido a lo históricamente indudable, esté mezclado con la leyenda y el romance piadoso.

Pese a ello intento escribir un libro sobre esta Santa, porque desde niña me sentí atraída a su devoción.

Probablemente fue porque siempre me encantó la música. En el colegio era cantora, y celebrábamos su fiesta de manera especial.

Y en mi familia, a todos los niños nos gustaba cantar y organizábamos grandes «orfeones».

Después de casada, mi marido y mis hijos compartieron la afición, y no lo hacían nada mal. En la actualidad tengo una hija que toca varios instrumentos, y pertenece a un equipo musical en el que la acompaña su hijo (Racsedonia, «danzas del mundo»); una nieta violinista, y un nieto guitarrista.

No es extraño que considere de manera especial a Santa Cecilia, Patrona de nuestra familia.

Pero para escribir un libro sobre su vida, dado lo poco que sé, tendré que recurrir un tanto a mi imaginación, y a lo que conozco de la época en que vivió.

Lo más seguro es que fuera en el siglo segundo después de Cristo, aunque haya habido sus dudas de si fue en el tercero.

Y una vez concluido este pequeño inciso, empiezo con mi historia.

Capítulo primero

Roma, capital del mundo

Santa Cecilia nació, vivió y murió en Roma, la ciudad de las siete colinas, que era en su época la capital del mundo; parece ser que en el siglo segundo después de Cristo, durante el Imperio de Marco Aurelio, asociado primero con Lucio, y después con Cómodo.

La ciudad era en aquella época el ama absoluta del mundo conocido, que comprendía Europa, más una pequeña parte de Asia, y el Norte de África. El resto de los países del globo estaba aún por explorar, o incluso se desconocía su existencia.

Roma había heredado de la antigua Grecia su religión, su filosofía, su cultura y sabiduría, el genio militar y el poderío; y con todo ello edificó un inmenso Imperio, que era defendido por treinta legiones.

Con el sometimiento de los pueblos había logrado el Imperio Romano abundancia de súbditos, riquezas, rehenes y esclavos. Y su gran poderío solía disuadir a estos de una rebelión, que lejos de liberarlos, empeoraría el opresivo dominio que era ejercido sobre ellos.

Hasta Augusto y Tiberio (Césares en la época en que vivió, murió, y resucitó Jesucristo), Roma no molestó en exceso a los países dominados, siempre que pagaran los tributos impuestos, y no dieran demasiada guerra. Establecía en cada uno de ellos un gobernador militar y una cohorte. Pero fuera de esto, les permitía tener su propio gobierno, mantener sus leyes, y practicar su religión.

Más tarde, el exceso de poder y riqueza trajo la relajación de las costumbres, que empezó por el Palatino; y vinieron emperadores indeseables, verdaderos enfermos de mente y corazón como Calígula y Nerón, que iniciaron la decadencia del Imperio.

Mientras este se mantuvo en su apogeo, los espectáculos se sucedieron de continuo en Roma para gloria del emperador y diversión de la plebe: circo, luchas de gladiadores, carreras de cuadrigas, funciones teatrales, competiciones deportivas en el Estadio…

Uno de los privilegiados que despertaban mayor expectación, era el desfile triunfal a su entrada en Roma de los legionarios que volvían victoriosos de sus conquistas, o de las guerras sostenidas contra los bárbaros, invasores o sublevados. Los generales, legados, tribunos o centuriones invictos, marchaban al frente de sus tropas conduciendo su cuadriga, y acompañados en ella por un cortesano, que sostenía sobre su cabeza una corona de laurel de oro, y repetía a menudo al triunfador:

«Recuerda que eres hombre y no dios».

¡No se le fueran a subir a la cabeza los atronadores aplausos de los espectadores, y disputaran su título de «divinidad» a los Augustos!.

Una vez que el Emperador salía al gran balcón del Palacio Imperial, acompañado por la Augusta y lo más florido de la la nobleza, lo anunciaban las trompetas, y comenzaba el desfile.

Hacían guardia en doble fila a derecha e izquierda de la calzada, multitud de soldados portadores de escudos, para que la muchedumbre que abarrotaba las calles no estorbara el paso de las tropas.

De vez en cuando, los soldados alternaban con sacerdotes y vestales junto a sus ídolos, sacados de sus templos para presidir la solemnidad, y colocados sobre adornados altares. ¡Los dioses no podían perderse aquello!.

Todos los habitantes de la ciudad y sus contornos, del más alto al más bajo, presenciaban con entusiasmo el desfile.

Me viene a la memoria en este momento la «Marcha triunfal» que dedicó a este evento Rubén Darío, y no me resisto a poner aquí alguna estrofa:

«¡Ya viene el cortejo!. ¡Ya viene el Cortejo!. Ya se oyen los claros clarines. La espada se anuncia con vivo reflejo. Ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines.

Ya pasan debajo los arcos triunfales, ornados de blancas Minervas y Martes...»

Pero como ya hemos dicho, las virtudes cívicas que afianzaron la hegemonía del Imperio Romano, habían desaparecido prácticamente, salvo raras y honrosas excepciones. Las castrenses aún se conservaban en una gran mayoría.

Las riquezas de los pueblos afluían a Roma, y los emperadores (que incluso habían llegado a ostentar el título de «dioses» y ejercían un poder omnímodo), augustanos, pretorianos, senadores y patricios, vivían mayoritariamente en el lujo, la molicie, y el desenfreno.

Tampoco se libraba de la corrupción reinante gran parte de la plebe, a la que los emperadores daban con frecuencia «pan y circo» para tenerla contenta: abundantes raciones de trigo y aceitunas, vestidos, dinero, y espectáculos.

En el siglo primero, durante el deplorable imperio de Nerón, le fueron ofrecidos por este los tristemente famosos «juegos circenses», en los que murieron millones de mártires cristianos de toda edad y sexo. Ancianos y niños, hombres y mujeres, fueron devorados por las fieras, crucificados, o abrasados, convertidos en antorchas vivientes en los jardines del Cesar.

Página siguiente