D. R. © 2020, Fondo de Cultura Económica

Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.

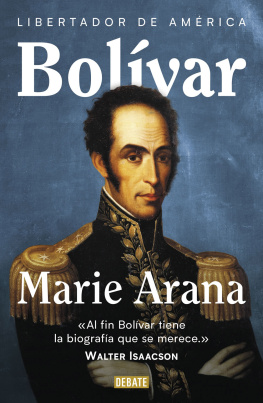

BOLÍVAR (I)

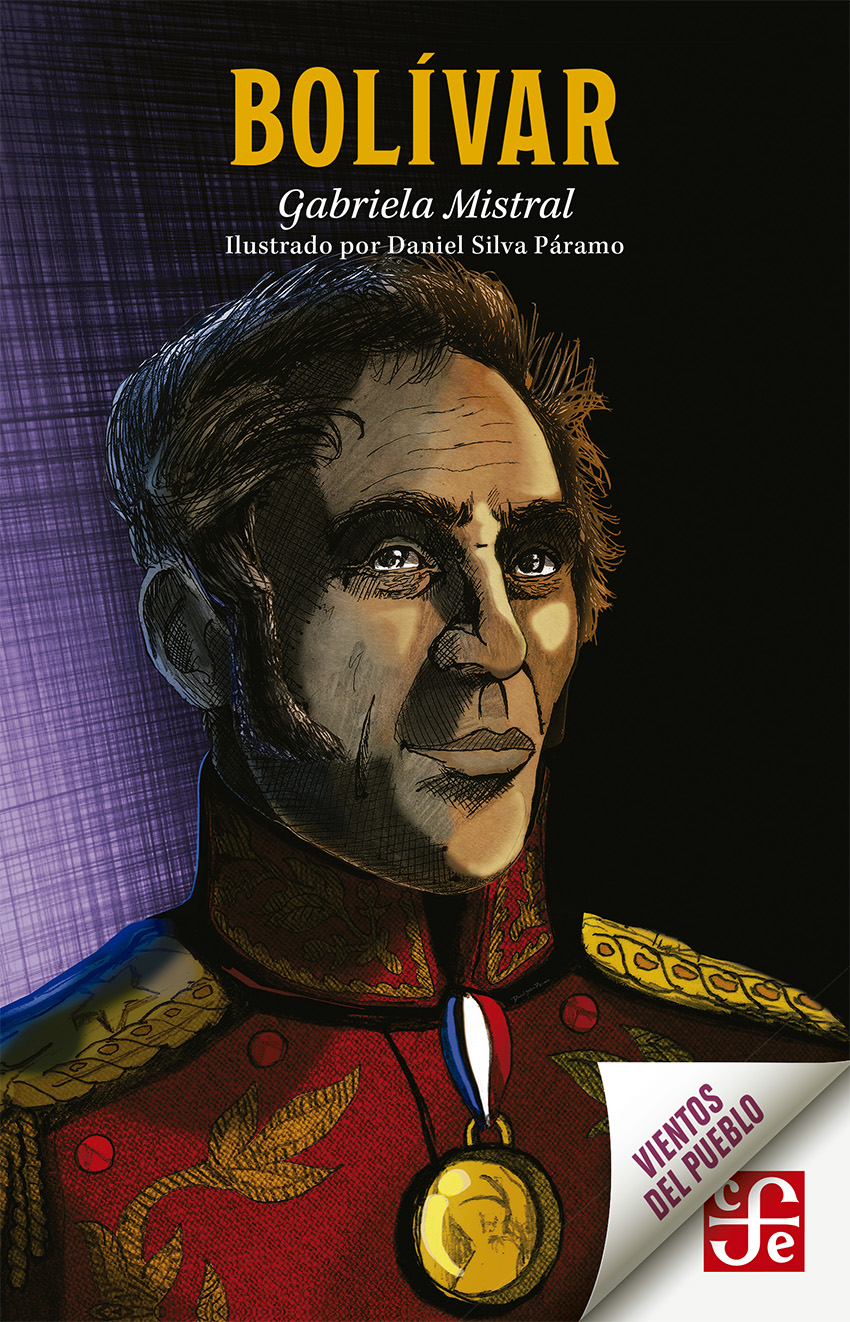

EL ROSTRO cuarentañero de Bolívar es y será siempre uno de los que más intriguen en la escenografía americana, cosa muy diversa de la placidez sonrosada de Washington y menos feo, pero no menos patético, que el de Lincoln. No tiene más de cuarenta años, y las arrugas le hacen una reja de prisionero, y la prisión es verdadera y corresponde a la fatiga y al desengaño que por fin le han atrapado. Las arrugas lo trabajan de dentro afuera, al revés de los demás hombres maduros. A todos les estropea la edad y a éste el corazón, su enemigo, el clavo de adentro que no se puede despuntar.

El aguileñismo salta aquí y allá en la iconografía indoespañola del cura Hidalgo a Sucre; de Sucre a San Martín; de Portales a Alberdi; salta con todos sus grados y sus modos: aguileño-árabe, aguileño-indígena y aguileño-caucásico. Como el más riguroso aguileño se nos queda el de Bolívar.

Dicen que entre las facciones este tabique divisorio de la cara cuenta muchísimo, y en el caso de Bolívar lo cuenta con su delgadez de navaja que es el filo mismo de la voluntad y sin lentitud de grosuras.

Nos han hablado mucho de los ojos, muy negros y muy grandes, que gobernaban cuando querían, y también cuando no querían, por bellos y por cargados de pasión.

¿Quién no querría ver la mirada de Bolívar y repartírsela en este momento? Las mujeres desearíamos que nos diera la que daba a Teresa de Toro; los muchachos le pedirían la que lamió la urna en que iba el corazón de Girardot; los generales, la que tenía en lo apretado de la batalla, cuando la derrota posible endurecía los ojos o se los enloquecía de dignidad; los viejos buscarían la de la meditación de Jamaica, aplacada y melancólica. Todos querríamos mirarle, pero habría que saber a quién él querría mirar…

Si queremos averiguar algo de cualquier personaje entre los que clavetean nuestro oficialismo sudamericano con tachuela de oro o clavo rústico, hagamos este ejercicio sencillo: “¿Comería este señor en la mesa del fino Bolívar? ¿Le tomaría Bolívar del brazo yendo al comicio? ¿Le retendría cerca de su cama de morirse, para hacerle un encargo respecto de su gente?”

La frente le desequilibraba enteramente la cabeza; se la llevaba consigo, o como dice no sé quién, se la comía. La mitad de la cara la toma ella de sien a sien, aquella especie de llano surcado, de campo de labor con la esteva visible que acaba de pasar. Es tan vieja la frente que se necesita saltar pronto a los ojos para que ellos nos devuelvan la fuerza. La mitad inferior de la cara humana parece ser aquella que da aliento, mirada, sonrisa, gestos y frases; la mitad superior recibe, muy quieta, muy parada, las respuestas que le echan al rostro. Ha oído tristes cosas esta frente de Bolívar; le han contestado las miserias que sabemos de Páez sobre la lealtad; el Perú las suyas sobre la anarquía, y todas las otras sobre el agradecimiento. Peores son las que ha recibido después, el gran pobre.

Esta frente se pone a mirar la tierra de Sudamérica para ver si la han dividido, y allí está ella, todavía hecha provincias, con su poltrón mestizo dueño de la cosecha india; se echa atrás la frente para mirar lejos, y lo que ve son las fronteras que él no quiso y que cada día se cuajan y se enderezan más; a veces, esta frente con ojos intrusos se nos cae encima de nosotros a ver lo que somos, y nos halla celosos como Páez, traicioneros como el negro malo de Jamaica, y sobre todo, lacios del trópico que a él no lo descoyuntó nunca.

La boca delgada y larga, que hablaba a veces precioso y a veces abundante, tiene los dos canales de la pena que se la desgarran un poco y ella nada muestra de victoriosa ni de confiada. Lo desalentador que vieron aquellos ojos y lo podrido que olfateó la nariz alerta ha bajado a la boca, y allí están las arrugas evidentes contando el sucedido de la cara entera.

Las mejillas se secaron tanto que hacen acordarse del eucalipto o del quillay, cuando lo arrancan de un tirón. No quedó en ellas nada de la grosura infantil, de que todos conservamos algo, y si su madre hubiese visto a su hijo cuarentón, ¡qué pena habría sentido de esta lonja de hueso con piel en que había parado la morbidez de su vientre de criolla!

Dicen que el cabello mulateaba, con rizos bien confesados, pero éstos eran suaves y brillantes. Las que habrían contado este cabello de ardentía y suavidad en el tacto habrían sido las mujeres de su vida. Lástima que entre los contadores del héroe, los O’Leary y los Ludwig, lo pongan todo, y las mujeres que mucho podemos decir, no digamos nada o digamos lo mismo que se les ocurre a los hombres.

Ya sabemos que el cuerpo pecaba más bien de pequeño y yo no escondo que un Bolívar con cuatro palmos más de cuerpo llenaría el gusto de mis ojos, que disfrutan viendo los sarmientos en llama del Greco, que se estiran todo lo posible. Sin embargo, aun esto se lo alabo como manera de… lealtad a la raza. Nuestro indio-español es pequeño, sin la insignificancia del otro mongol, pequeño y eléctrico como el andaluz, o pequeño suficiente como el francés. Hay que bajar a una quebrada de Chile para hallar en el mestizo de vasco cuerpos lanzados como un puñado de barro a la altura posible. Pequeño, don Simón, y lo ágil que se sabe; no cansó monturas, no ladeó sillas y Edison diría de él que era la materia de su gusto, la bombilla eléctrica que da lo más con lo menos.

Sabemos que a este hombre de batallas no lo volvió matonesco la montura y que, en cuanto bajaba, era civil, como si al general lo dejase en el estribo, y por añadido tan cortesano, que bailaba como si se pasara el día danzando sobre los tapices.