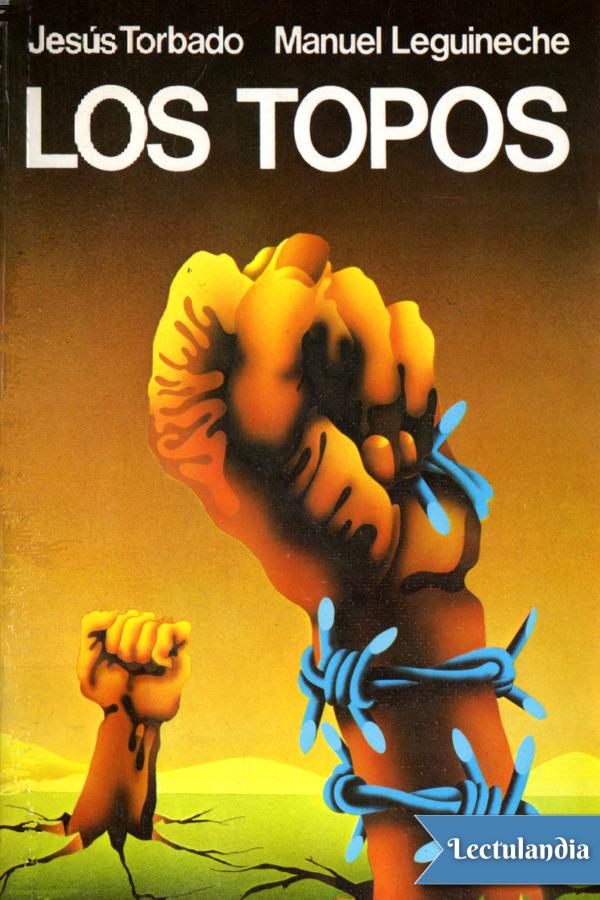

Los libros de historia dicen que la Guerra Civil española concluyó en 1939. Pero, tras el último parte de guerra, muchos combatientes, cargos públicos y simpatizantes del legítimo gobierno republicano se vieron obligados a huir de la represión franquista y esconderse como topos. A final es de los años sesenta, tras el decreto de amnistía concedido por el dictador, los topos salieron, como hongos después de la lluvia, del agujero donde habían vivido escondidos, todavía con el temor a las represalias. En ocho años de investigación, los autores de Los Topos siguieron pistas, recibieron portazos, amenazas de muerte, etc. Todo para conseguir los estremecedores testimonios de quienes fueron perseguidos por un enemigo invisible que los enterró en vida. Sus testimonios hablan de la experiencia de su cautiverio, pero también hablan de los otros desaparecidos que no pudieron contar su propia historia, y del gran sacrificio colectivo que marcó sus vidas y las de sus familiares.

Jesús Torbado & Manuel Leguineche

Los Topos

ePub r1.0

jasopa1963 18.11.14

Título original: Los Topos

Jesús Torbado & Manuel Leguineche, 1977

Editor digital: jasopa1963

ePub base r1.2

El terror Franquista, los fugados, los ocultos y una venganza interminable.

EL TERROR FRANQUISTA, LOS FUGADOS, LOS OCULTOS Y UNA VENGANZA INTERMINABLE

(Prólogo-introducción para españoles de menos de 40 años).

Algún día, con un cambio de régimen, el mundo se enterará abiertamente de los crímenes que hoy sólo pueden ser deducidos por evidencias fragmentadas y pobremente documentadas.

Gabriel Jackson, 1965.

El día 18 de julio de 1936 los españoles comenzaron a degollarse mutuamente. Los cronistas históricos hablaron y hablarían más tarde de golpe de estado, rebelión militar, alzamiento, cruzada, guerra civil, ensayo general de la guerra mundial, asalto de la derecha al gobierno democrático… Los protagonistas de este libro y bajo su propia responsabilidad hablan fundamentalmente de horrores.

Como cualquier español de los nacidos después de la victoria franquista, nosotros mismos teníamos de la guerra un concepto en el mejor de los casos científico —y eso, gracias a historiadores extranjeros—, aséptico e incluso teñido de un cierto pintoresquismo que aproximaba esta última guerra a la mantenida contra las tropas de Napoleón o a la que lanzó a Viriato contra las legiones romanas y al Cid contra los musulmanes… Este tipo de cultura, muy diferente incluso a la de quienes tienen diez años más que nosotros y fueron forzosamente embriagados con la retórica fascista y victoriosa, contribuyó a retrotraer la realidad a unos límites tan lejanos que, a la larga, resultó muy positiva. (A propósito, es de creer que el advenimiento de la democracia en España y sus posibilidades de asentamiento se deben justamente a esta concepción de la guerra que tenemos el setenta por ciento de la población española; por supuesto, estamos hablando de gentes en absoluto inmersas en los resultados de aquella lucha, aunque nuestros padres tomaron parte activa en ella).

Pues bien, después de recopiladas centenares de horas de conversación con algunos de los más espectaculares e insólitos protagonistas de esta guerra, cobra ésta una imagen nueva, inesperada y atroz. Deslindemos por un momento las realidades sociopolíticas del suceso y limitemos la óptica a los hechos que ocurrieron a las personas aisladas, a la historia concreta y específica de los individuos y a su relación vecinal. Se nos borran los héroes, se diluyen las estrategias de los generales, las grandes ideas de los políticos, desaparecen incluso las motivaciones patrióticas, religiosas, económicas… y queda tan sólo un hediondo charco de sangre en el que chapotean hombres, mujeres y niños atrapados por un amok como pocas veces la historia de los hombres ha conocido. Como se verá en los capítulos siguientes, sólo parcialmente tiene razón Jackson cuando escribe: «Hombres como éste (el general rebelde Solchaga), y no los mozalbetes falangistas y requetés, eran los responsables de las grandes matanzas que se desarrollaban tras las líneas nacionalistas». La muerte paseó sus dominios con una frialdad, una crueldad y una perfección como sólo podrían encontrarse en los cuentos medievales o en las sangrientas conquistas de finales del Renacimiento. Se mataba con cualquier disculpa o sin disculpa de ningún tipo, se mataba a cualquiera y se mataba de la manera más atroz.

Ésta es la realidad que hoy permanece, tan violenta como inexplicable, de los tres años que Franco inauguró viajando desde Canarias a Marruecos; tres años que sólo terminaron el 20 de noviembre de 1975, cuando el gran culpable, el primer culpable de todo este espanto era enterrado con todos los honores imaginables —incluso el del llanto de muchos españoles— en el Valle de los Caídos, junto a los huesos de apenas setenta mil de los que murieron, casi todos en «su bando». Escribimos la palabra entre comillas porque buena parte de los combatientes —como se demuestra en muchos de los relatos que siguen— ni siquiera sabían en qué bando estaban luchando y, desde luego, por qué luchaban. Muchos de los muertos no supieron jamás por qué morían.

Fijémonos un momento en estos muertos antes de permitirles el retomo al silencio eterno. El historiador americano Gabriel Jackson, que parece el mejor informado en este terreno, calcula que durante la guerra civil murieron cien mil personas en el campo de batalla. La cifra parece ridícula teniendo en cuenta lo larga que fue la lucha y el número de muertos de la retaguardia: cincuenta mil por enfermedades y desnutrición, diez mil por bombardeos sobre población civil, veinte mil por represalias políticas en zona republicana y doscientos mil por represalias nacionalistas, Únicamente la cifra de las represalias republicanas parece demasiado baja después de un somero estudio de campo. Pero a estos casi cuatrocientos mil muertos hay que añadir la escalofriante cifra de otros doscientos mil que fueron ejecutados de mil diversos modos por los vencedores después de su victoria.

Detengámonos ahora en los mecanismos del terror desde dos ángulos distintos. Al mismo Jackson (La República española y la guerra civil, Ed. Grijalbo, México, 1967) pertenecen estos párrafos: «En un pueblo de Aragón los trabajadores se quedaron en sus casas durante el fin de semana del 18-19 de julio. Luego, oyendo que había caído el cuartel de la Montaña, organizaron una manifestación, armados de escopetas. “Nosotros” volvimos las ametralladoras hacia ellos. En aquel momento no resultaron muchos muertos, desde luego, pero huyeron a la Casa del Pueblo y allí la limpia fue fácil. El pueblo estuvo tranquilo todo el resto de la guerra. En una ciudad de Andalucía, “los rojos” pensaron ingenuamente que una huelga general acabaría con el alzamiento. El oficial que se apoderó de la ciudad describió cómo sus hombres, que sólo eran un “puñado”, ametrallaron a las oleadas de obreros que avanzaban. Más de uno me explicó que fusilaban a todo el que vestía con mono o que tenía una señal morada en el hombro. Al fin y al cabo el ejército tenía prisa, y no disponía de tiempo ni de hombres que desperdiciar en la retaguardia. En el tono de estas descripciones no había nada excitado, pagado de sí mismo o defensivo. Esos oficiales trataban el asunto como si fuera cosa de exterminar sabandijas. Una de las impresiones más fuertes que me llevaron finalmente a aceptar cifras tan altas para las represalias nacionalistas fue el hecho de que estos oficiales evidentemente no tenían a sus enemigos por seres humanos. No estaban matando hombres; estaban haciendo limpieza de ratas».