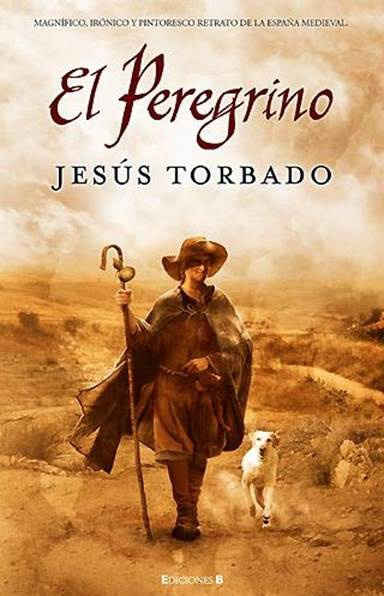

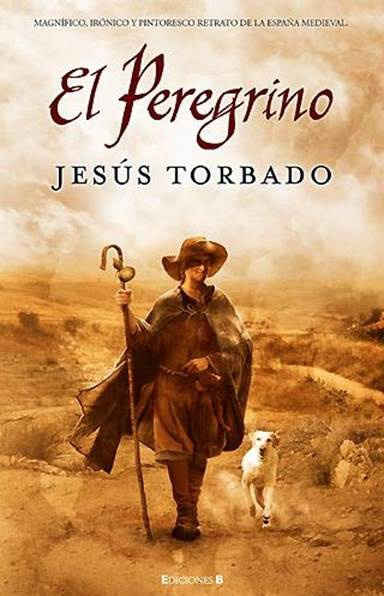

Jesús Torbado

El peregrino

Aullaban los lobos muy cerca de él, en el borde del escarpe. Cuando se fueran los hombres y el fuego se apagase, bajarían sin duda a buscarlo y ni siquiera disponía de sus manos para hacerles frente. Las ligaduras de cuero que lo sujetaban al roble le hacían sentir el dolor sobre todo en el centro de la espalda; las grietas de la corteza del árbol iban clavándose en su piel y le tentaban los huesos.

– ¡Santiago, hermano de Cristo, sálvame! -dijo con voz tan baja que ni siquiera él mismo pudo oírla.

Llevaba mucho tiempo perdido e inmóvil en aquel bosque, desde poco después de venida la noche. La oscuridad había ido devorando las cumbres de las montañas, luego el perfil del valle y finalmente la línea confusa de los árboles. Más tarde se había fijado el cuerpo delgado de la luna en alguna región invisible a sus espaldas; los fantasmales ramajes de los robles, los troncos severos y confusos reaparecieron como una amenaza; la montaña volvió a presentarse en fragmentos, salida de las sombras y humedecida apenas por una luz acuosa y maligna. Abrió los ojos hasta que tuvo la sensación de que se le agrietaba la piel de las sienes y gritó con toda su fuerza:

– ¡Santiago, columna refulgente, primicia de mártires, el del Zebedeo: sálvame, que ando perdido!

Vio con qué lentitud una nube oscura, desgarrada de otra más grande que estaba enredada en la cima de la montaña, se fue aproximando a la luna como la zarpa de un leproso; quizás era la mano del apóstol que acudía a socorrerlo.

– ¿A quién llama ése? -preguntó uno de los hombres de abajo.

– Como no llame a Satanás, mal van a oírle -respondió otro.

– A un zebedeo. Ha pedido salvación a un zebedeo. ¿Qué es un zebedeo?

Martín de Châtillon llevaba un buen rato escuchándolos desde su forzosa cautividad, pero sólo entendía expresiones aisladas, ya que hablaban la mayor parte de las veces en una lengua áspera y pedregosa que él no conocía. Por eso decidió prestar más atención a los aullidos de los lobos, a la respiración misteriosa del bosque e incluso al delicado crepitar de la leña que ardía abajo.

Ráfagas de humo dulce le rozaban los ojos y estuvo mucho tiempo llorando, antes de pedir ayuda, a causa de ese humo huidizo y del pensamiento sobre su origen. Pues aquellos tres hombres le habían explicado mientras lo ataban que en primer lugar se comerían al perro y más tarde, si no quedaban saciados, continuarían su cena comiéndoselo a él. El aroma que se filtraba entre los matorrales y que el viento le lanzaba de cuando en cuando al rostro no parecía tener relación alguna con su compañero de viaje. Es lo que hubiese preferido: el mismo aroma de los asados de conejo, mezcla de perfumes vegetales, carne putrefacta y miel vieja; el aroma que tan bien recordaba.

No podía ver lo que ahora estaba sucediendo en el fondo del valle, en donde se precipitaba el arroyo que susurraba a su lado.

Después de haberlo levantado del suelo y de haberlo atado al árbol, mientras saltaban como osos hambrientos y reían, aquellos tres hombres se habían lanzado ladera abajo, uno de ellos rodando desnudo, chapoteando en la pequeña corriente y gritando. Otro había arrastrado por el rabo al animal muerto y lo había golpeado contra los troncos y los arbustos, que quedaron impregnados de lentas gotas de sangre. Martín había visto cómo el perro muerto parecía moverse con el mismo impulso que cuando a su lado perseguía una pieza de caza, cuando abandonaba su silencioso sigilo antes de lanzarse sobre ella. De un rápido hachazo el más pequeño de los hombres acababa de separarle la cabeza del tronco y Martín había creído que inmediatamente haría lo mismo con él.

Poco antes de que se le hubiesen aparecido en el camino, había estado precisamente pensando en los lobos y se había puesto a silbar para dominar su espanto. Recordaba muy bien la música que había tenido por compañía, y también aquella historia cuyas palabras no habían salido entonces de su boca. Se refería probablemente a la dama de uno de los compañeros de Roldan y del conde Amiles.

El conde la siente delicada y grácil;

no se mueve, pues su amor mucho desea:

junto a su pecho tiene los senos

que son casi tan duros como piedras…

Y así sucumbe el noble caballero.

– ¡Os diré dónde hay un tesoro si me soltáis! ¿Podéis oírme, hermanos? ¿Podéis oírme desde ahí abajo?

Los hombres del fondo del valle continuaron gritándose mutuamente y parecía que uno de ellos estaba golpeando las piedras con su hacha. Entre las sombras inferiores, a unos doscientos pasos, brilló una súbita llamarada; al poco tiempo sintió Martín el intenso olor a grasa y a hojarasca. En el cielo, la mano del hermano de Jesucristo había sobrepasado el cuenco blanco de la luna sin haberlo tocado. La luz de plata era más intensa y el aullido de los lobos se hizo más perentorio y largo. Si el hijo del Zebedeo no atendía a sus ruegos, ahora que en tan grande peligro estaba, no encontraría alma en el mundo que lo arrancase de aquel bosque. Tan sólo podía esperar ayuda de sus carceleros.

El peregrino Martín de Châtillon se había entretenido parte del verano en Ostabat, trabajando con las vacas de los monjes, aprendiendo algo de ellos y persiguiendo a una niña por los prados; fue allí donde la hija mayor del ferrero Godefroy, la niña que bajaba tantas veces al río por agua, le regaló el perro para que le hiciese compañía el resto del viaje; fue allí donde por vez primera le hablaron de los muchos riesgos que habría de correr al otro lado de las montañas, entre los vascones y navarros, y todavía muchos otros más tarde, a lo largo del camino que llevaba a Compostela.

Cuando bajaba él solo una de las montañas por las que había trepado el ejército de Carlomagno, a través de un tajo que el mismo emperador había abierto con su espada para facilitar el paso de las huestes; después de haber dejado atrás, vencido el mediodía, a un par de peregrinos viejos que caminaban enlazados para sostenerse mutuamente, había tropezado con aquellos montañeses. Dos de ellos eran muy altos y delgados y el otro tan flaco como sus compañeros, pero muy pequeño de estatura. Era éste el que escondía el hacha debajo de un manto negro de piel de oveja que le llegaba por debajo de las rodillas, allí donde se sujetaban las ligaduras de sus abarcas de cuero peludo. Sus compañeros vestían sayas de lana, igualmente negras, y cubrían los hombros con ásperos pellejos. No usaban sombrero: por eso Martín había sabido en seguida que no eran verdaderos peregrinos. El largo pelo les caía como el rabo de un buey, apelmazado y poblado de polvo, de hojas partidas, briznas de yerba y otras suciedades.

Los dos hombres altos, sin embargo, sonreían.

Habían surgido de la maleza como fieras, se habían plantado frente a él, tapando el camino y levantando los brazos. Martín había dejado inmediatamente de silbar.

– ¿Podemos acompañarte, muchacho? -preguntó uno de ellos.

– Llevo buen paso y ya he dejado atrás a cinco peregrinos. Quiero llegar a un refugio antes de que caiga la noche… Podéis seguir a mi lado si camináis de prisa, desde luego. ¿De dónde sois?

– Somos de aquí-dijo el pequeño. Y soltó una carcajada violenta, como si le hubiese parecido divertida la pregunta.

El perro, que se había retirado al borde del camino, pegándose a la espesura cuando ellos aparecieron, se sobresaltó ante los gestos del hombre vestido de oveja y comenzó a ladrar. Él se agachó como si fuese a prodigarle una caricia y cuando el animal llegó a su lado le lanzó una patada en la barriga. Tan fuerte, que el perro rodó sobre las piedras y fue a chocar contra el tronco de un árbol, donde quedó tendido entre lamentos. Martín empezó a correr hacia él, pero los dos hombres altos lo sujetaron por los brazos.

Página siguiente