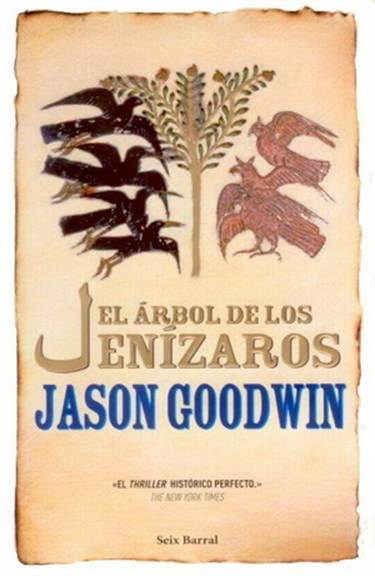

Jason Goodwin

El Árbol de los Jenízaros

Título original: The Janissary Tree

Para los que tienen el Conocimiento,

una insinuación es más que suficiente.

Para las multitudes de los despreocupados,

el mero saber es inútil.

Haji Bektash Veli

Yashim se sacudió una mota de polvo de su puño.

– Otra cosa, Marquise -murmuró. Ella le lanzó una mirada penetrante-. Los documentos.

La Marquise de Merteuil soltó una risita.

– Flûte!, monsieur Yashim, depravación no es una palabra que reconozcamos en la Académie. -Su abanico se movió, juguetón; desde detrás de él, ella casi susurró-: Es un estado de la mente.

Yashim estaba ya empezando a sentir que este sueño se hacía pedazos.

La Marquise había sacado un papel de su escote y estaba golpeando con él sobre la mesa, como si fuera un martillito. Yashim echó una mirada más detenida. Era un martillito.

Tap tap tap.

Yashim abrió los ojos y miró a su alrededor. El Château de Merteuil se disolvió a la luz de la vela. Las sombras atisbaban desde debajo de las estanterías llenas de libros y desde los rincones de la habitación… una habitación y media, podría decirse, donde Yashim vivía solo en un apartamento en Estambul. La edición encuadernada en piel de Les liaisons dangereuses se había deslizado en su regazo.

Tap tap tap.

– Evet, Evet -gruñó-. Ya voy. -Se echó una capa sobre los hombros y, metiendo los pies en un par de babuchas amarillas, se acercó a la puerta arrastrando los pasos-. ¿Quién es?

– Un paje.

Difícilmente se lo podía considerar un joven paje, pensó Yashim, mientras hacía entrar al larguirucho viejo en la oscurecida habitación. La llama de la única vela vaciló por la repentina corriente de aire, proyectando las sombras de los dos hombres sobre las paredes, boxeando una con otra antes de que la sombra del paje apuñalara a la de Yashim con un parpadeante objeto.

Yashim cogió el rollo y echó una mirada al sello. Mientras sentía cómo el suelo se movía a sus pies. La llama oscilante de la vela le hizo pensar en otra trémula vela de un camarote, en alta mar, y en las horas que había pasado escrutando inquieto un oscuro horizonte, intentando adivinar, a través de la llovizna, algunas luces y la silueta de la costa.

Rompió el sello y trató de concentrarse en la floreada escritura.

Suspiró y dejó a un lado el papel. Había una lámpara. Llamas azules brotaron lentamente alrededor de la chamuscada hoja mientras la encendía con una vela. Yashim colocó nuevamente la campana de cristal y ajustó la mecha hasta que la espasmódica luz se tornó amarilla y firme. Poco a poco la luz de la lámpara llenó la habitación.

Había tenido suerte de encontrar un barco. El mar Negro era traicionero, especialmente en invierno, y el capitán era un rechoncho y robusto griego que tenía un solo ojo y aire de pirata; pero, incluso en los peores momentos del viaje, cuando el viento gemía entre las jarcias, las olas aporreaban la cubierta y él tosía y vomitaba en su estrecha litera, Yashim se había dicho que cualquier cosa era mejor que pasar todo el invierno en aquel destartalado palacio de Crimea, rodeado por los fantasmas de intrépidos caballistas, corroído por el frío y la triste penumbra.

Cogió el rollo que el paje le había dado y lo alisó.

Saludos, etcétera. Al pie figuraba la firma del serasquier, comandante en la ciudad de la Nueva Guardia, el ejército imperial otomano. Enhorabuena, etcétera. La estudió de arriba abajo. Gracias a la práctica, podía captar la esencia de una carta como ésta en segundos. Era, suavizada por la cortesía, una convocatoria inmediata.

– ¿Bien?

El viejo se cuadró.

– Tengo órdenes de regresar con usted al cuartel de manera inmediata.

El paje miraba con vacilación la capa de Yashim. Éste sonrió, cogió la tira de tela y rápidamente se la enrolló en torno a la cabeza.

– Ya estoy vestido -dijo-. Vámonos.

Yashim sabía que no importaba mucho lo que pudiera llevar. Era un hombre alto, bien formado a sus casi cuarenta años, con unas espesas greñas de negros rizos. Unos pocos pelos blancos, nada de barba, pero sí un rizado bigote negro. Poseía los altos pómulos de los turcos, y los achinados ojos grises de un pueblo que había vivido en la gran estepa euroasiática durante miles de años. Con pantalones europeos, tal vez, hubiera llamado la atención, pero con una capa marrón… no. Nadie se fijaba demasiado en él. Ése era su talento especial, si es que eso era un talento. Más probablemente, tal como la Marquise había dicho, era un estado de la mente. Un estado del cuerpo.

Yashim tenía muchas cosas… Encanto innato, un don para los idiomas y la capacidad de abrir sus ojos grises de par en par repentinamente. Tanto los hombres como las mujeres se sentían extrañamente hipnotizados por su voz, antes incluso de darse cuenta de que estaba hablando. Pero no tenía cojones.

No en el sentido vulgar: Yashim era bastante valiente. Pero era esa clase de criatura poco frecuente incluso en el Estambul del siglo XIX.

Yashim era un eunuco.

En la Residencia de la Felicidad, en la más profunda, más prohibida, zona del Palacio de Topkapi, el sultán se recostó sobre sus cojines y pellizcó con preocupación la colcha de satén, intentando imaginar qué podría distraerle en las próximas horas. «Una canción -pensó-. Que sea una canción. Una de aquellas dulces, animadas melodías circasianas: cuanto más triste la canción, más brillante la melodía.»

Se había preguntado si podía simplemente fingir que dormía. ¿Por qué no? Gobernante del mar Negro y del Blanco, gobernante de la Rumelia y la Mingrelia, señor de Anatolia y Jonia, Rumania y Macedonia, protector de las Ciudades Santas, esforzado jinete a través de los bendecidos reinos, sultán y padishah, tenía a veces que dormir, ¿no? Especialmente si pensaba recuperar alguna vez su soberanía sobre Grecia.

Pero sabía lo que pasaría si trataba de fingirlo. Lo había hecho antes defraudando todas las esperanzas y ambiciones de la adorable gözde, la muchacha seleccionada para compartir su lecho aquella noche. Eso significaría escuchar sus suspiros, seguidos de unos pequeños y tímidos arañazos contra sus muslos o su pecho, y finalmente lágrimas; todo el harén le lanzaría miradas de reproche durante un mes.

Pronto estaría allí la joven. Sería mejor tener un plan. Ponerse debajo era lo más seguro. Era bastante gordo, francamente, y no quería que nadie saliera herido. Si en vez de ello pudiera yacer en la cama con Fátima, que era tan mimosa como él, ¡y que le frotara los pies!

¡Los pies! En un acto reflejo, dobló las rodillas ligeramente bajo la colcha. La tradición ancestral estaba muy bien, pero el sultán Mahmut II no tenía ninguna intención de dejar que cualquier fragante muchacha circasiana levantara las sábanas y empezara a arrastrarse hacia él desde los pies de su cama.

Oyó un alboroto en el corredor, afuera. Un sentido del deber le hizo incorporarse apoyándose en un codo, recomponiendo sus rasgos en una especie de sonrisa de bienvenida. Pudo oír unos susurros. ¿Los nervios del último momento, quizás? ¿La esclava anonadada que de repente se mostraba resistente? Bien, no era probable. Había llegado hasta aquí: casi al momento para el que había sido entrenada, el acontecimiento por el que había dado toda su vida. Una riña por celos era lo más probable: ¡Esas perlas son mías!

Se abrió la puerta. Pero no era una esclava llena de pulseras, de caderas balanceantes y pechos llenos la que entró. Era un anciano de coloreadas mejillas y gruesa cintura que se inclinó y rápidamente penetró en la habitación, descalzo. Captando una mirada de su amo, cayó de rodillas, comenzó a arrastrarse hasta llegar al borde de la cama y se postró en el suelo. Se quedó allí, mudo y tembloroso, como un gran montón de gelatina.

Página siguiente