Prólogo

Sabio renacentista, sublime escritor e ilustrador —durante seis décadas no faltó un solo día a su cita diaria con el lector desde el «pequeño huerto» que labraba en su ABC del alma—, eximio dibujante, reflexivo pensador que bajaba a la plaza pública a explicarnos el ruido de los días y de las cosas al caer, periodista, académico, poeta, novelista, Antonio Mingote (Sitges, 1919 - Madrid, 2012) era un creador total. Desde la quietud del hombre tranquilo, Antonio se levantaba a las seis de la mañana y con él se desperezaban las calles y las luces de candilejas de la ciudad.

Cuando lo raro era vivir, Antonio se abrigaba del frío dibujando el tráfago de los días sobre el velador de mármol de un café literario, con una servilleta enrollada que usaba como pincel y los posos de la taza como pintura.

Hasta sus noventa y tres años, Antonio no paró de dibujar y escribir.

Isabel Vigiola, su esposa, decía que Antonio era un extraterrestre «porque quiere a todo el mundo». Y a renglón seguido, Antonio nos deleitaba con su ADN: «Procedo de una constelación llamada Trabaja Idiota. Y No Pares.»

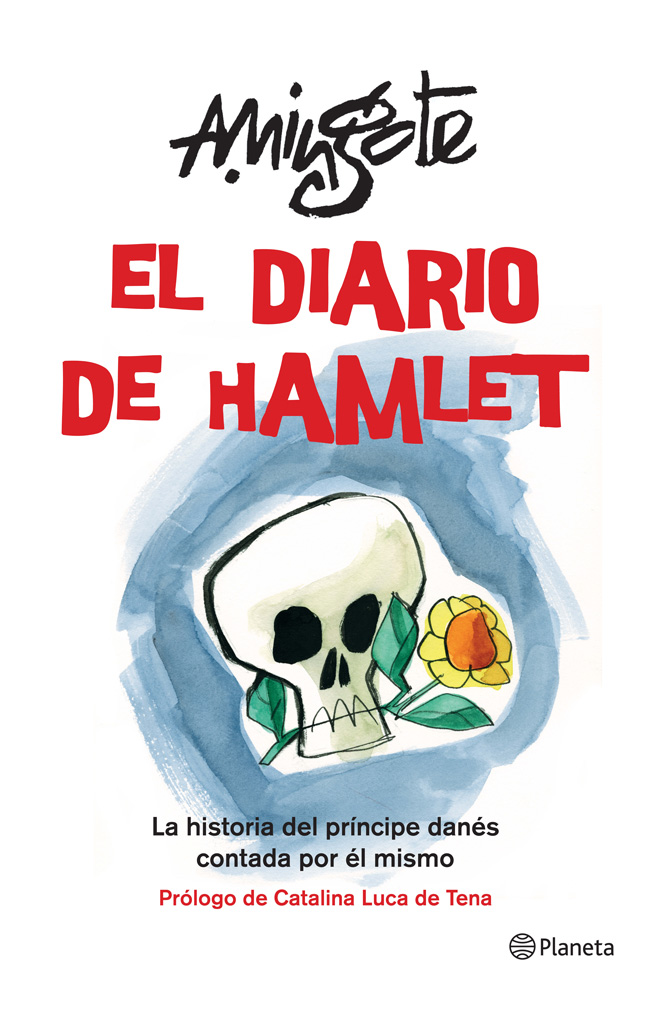

Trabajar, trabajar, trabajar. Sin parar. En casa y en los cafés, en el bloc que siempre llevaba encima —y en el que anotaba sus pensamientos— y sobre la mesa de dibujo. Dos días antes de morir, Antonio pidió un ordenador. Quería seguir conectado a las esquinas del aire. Quería releer su testimonio póstumo, esta maravilla que el lector tiene entre manos, esta obra maestra titulada El diario de Hamlet, que Antonio escribió los últimos cuatro meses antes de morir, entre sus noventa y dos y noventa y tres años.

Lejos de ese estado de «constante perplejidad» en el que le sumía la jungla de asfalto, Antonio se sentía entusiasmado con su diario de Hamlet. Orgulloso. Es su gran obra póstuma. Pura delicia que recrea el espíritu de un William Shakespeare que brotaba de su prodigiosa memoria como un manantial inagotable.

Antonio Mingote era un excelso escritor, tanto en La Tercera de ABC —que honró en numerosas ocasiones con brillantísimos artículos—, como en los «bocadillos» que relataban sus «monos» en la viñeta diaria de ABC, periódico al que Antonio Mingote fue fiel hasta su último aliento; no se conoce en la prensa mundial un caso de fidelidad, cariño y amor por un periódico como el de Antonio Mingote con ABC. En esos «bocadillos» —ora descripción del relato del dibujante que quemó su vida empleando el humor, ora diálogos desbordantes de ingenio, ironía y sabiduría—, Mingote talló un pensamiento geométrico, poderoso, indestructible.

Como esta obra póstuma, El diario de Hamlet, que arranca un 17 de marzo de 1227, cuando el hijo —la sombra de un príncipe que soñaba sombras, poeta y loco— de Hamlet VI vuelve a Élsinor a preparar las exequias vikingas de su difunto padre. Digno descendiente del rey Jorm el Bien Dotado, que tuvo cincuenta y seis hijos entre hombres y mujeres, y una de ellas —hija de la capturada en excursión depredadora a las costas de Galicia— fue el origen de la familia. Entregado al mar a bordo de su propio barco, arderá la hoguera de las vanidades del catafalco de Hamlet VI entre Odín y Neptuno.

La ironía se incrusta como un cuchillo en cada poro del diario hamletiano esculpido por Antonio Mingote:

«Le enseñó Hamlet VI a su hijo Hamlet a escribir con la famosa letra redondilla, tan distinta a la hostil escritura gótica que él detestaba, le explicó la diferencia entre su caballo, noble animal, y su cuñado Nienski, animal noble...» El príncipe Hamlet estudia geometría en la Escuela Municipal de Ciencias y Agricultura de Wittenberg, excelentemente cuidado por el posadero Horacio y sus amables amigas. Pero no podrá dejar de pensar en la extraña muerte de su padre por la picadura de una serpiente, en un principio.

Pero el príncipe Hamlet volverá a ver a su padre Hamlet VI vistiendo la misma armadura que lució en la batalla de los Pantanos, empuñando la misma espada con la que conquistó la gloria (y el incordio de los vastos territorios que los noruegos quieren ahora recuperar) y una sombra de tristeza velando su noble rostro. Y le anuncia que ha de vengar al infame y monstruoso... Claudio, que vertió un veneno en el oído de su padre, según contaron los poetas.

Hamlet es un poeta, como lo era Antonio Mingote. Un príncipe que, entre tantas perplejidades, declama sed de venganza mientras se consuela con la geometría, porque, como escribe Hamlet, «hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña nuestra filosofía».

Y Antonio Mingote crea y da voz a la Tata Blaska, la única persona en Élsinor que tutea a Hamlet, que le vio nacer. Y le alecciona: «Cuida de que la complacencia no se torne en tiranía y la liberalidad en esclavitud.» Con el prodigio de la sabiduría, Mingote —por boca de Hamlet— desgrana el elixir de sus esencias:

«—¿Sois ecologista, señor?

»—Los viejos merecen el castigo por haber catado el fruto prohibido. Por cierto, ¿por qué Dios prohibió catar el fruto que el mismo Dios había hecho sabroso para que se catara? Me temo que el hombre castigado por Dios protestará del castigo que considera injusto ignorando a Dios hasta olvidarlo.

»—¿Y el alma? ¿Qué será del alma?

»—Según el filósofo, el alma de los impúdicos e intemperantes pasará en la muerte a formar parte de un asno o algo así, mientras los virtuosos habitarán animales pacíficos y afables como las ovejas y las hormigas.»

Tata Blaska es introducida en el relato por Antonio Mingote como una gran estratega militar. Y observa el maestro que la noticia de que el mundo se ha vuelto honrado sería el anuncio de su fin. Un mundo honrado se arruinaría inmediatamente, sumido en el desconcierto.

Siempre anida alguna corrupción, algún delito, algún crimen provocado por la ambición: «La codicia, que tanto estimula; la vanidad, que mueve la industria de la apariencia, creadora de riqueza, meta de los malvados que no son tontos y de los tontos que no saben que son malvados.»

El diario de Hamlet, de Antonio Mingote, es perpetuo, vigente, actual.

Unos cómicos acuden a palacio a actuar para el príncipe Hamlet:

«Pide Hamlet a Horacio —un raro ejemplar entre la tropa de aduladores, tiralevitas, lameculos y lagoteros que suelen rodear a los príncipes— que esté atento durante la función a la reacción del rey, a ver si la recreación del asesinato produce algún efecto visible de pesar, de remordimiento, algo que sea la confirmación de su culpa.

»Mientras él, Hamlet, se dispone a representar también su papel lo mejor posible.»

La culpa y su representación, el príncipe en el nombre del rey, el hijo en defensa de un padre «gallardo como Júpiter, hermoso como Apolo, tan cuidadosamente diseñado como si los dioses hubieran elaborado una insólita concentración de perfecciones en un solo hombre asombroso...», el elogio de la elocuencia, el poder de la escritura divina de Antonio Mingote nos lega en este diario de Hamlet una obra que deberá ser objeto de estudio por su feraz originalidad, digna de un genio del humor que ha regresado a su lámpara maravillosa.

Antonio Mingote retrata a un príncipe confuso, atribulado y tierno geómetra: «Por si fuera poco encuentro entre mis apuntes una nota apresurada e incompleta, según la cual tanto la fachada como la planta del Partenón están diseñadas sobre rectángulos basados en la raíz cuadrada de cinco. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de cinco, Dios mío? ¿Y cómo se puede saber eso?» Escribe, y escuchamos, a un sabio, a un genio como Antonio, hamletianamente tierno: «Entre tantas sospechas, perplejidades, incertidumbres, el que el cuadrado de la hipotenusa sea inevitablemente igual a la suma de los cuadrados de los catetos es una realidad en la que puedo refugiarme. ¡Ah, hipotenusa imperturbable! ¡Fieles catetos sirvientes de la inconmovible teoría!»